这些年读诗,大都关注所谓的一些“先锋性”的作品,很少关注老诗人的诗歌。记得上个世纪九十年代初,我随旭宇老师到他的家乡河北玉田,写一位刚刚故去的“党的优秀宣传员”,当然是用诗歌的形式,那是我读到的他最后的一组诗歌。当时旭宇是《诗神》主编,我是一名普通编辑,后来我离开了《诗神》,看到最多的是旭宇老师的书法。现今很多人能够以拥有一幅旭宇的字为荣。我在《诗神》那段岁月,旭宇老师在二楼办公,我们编辑部在四楼,每每到二楼旭宇老师那里请示工作,都会见到他写字。当时他说:“德胜,你看着喜欢哪幅你可以拿走。”当时总觉得经常和他在一起拿不拿幅字无所谓,机会多多。后来我调出了诗神,平时也很少见到他,至今我也没有他的书法作品,不过现在已经不太好意思直接索字了。前几天在他新近出版的《白阳吟草》扉页上写着:德胜小弟大正之,岁次戊子之夏——使我倍感亲切,也算有了旭宇老师的“墨迹”了。

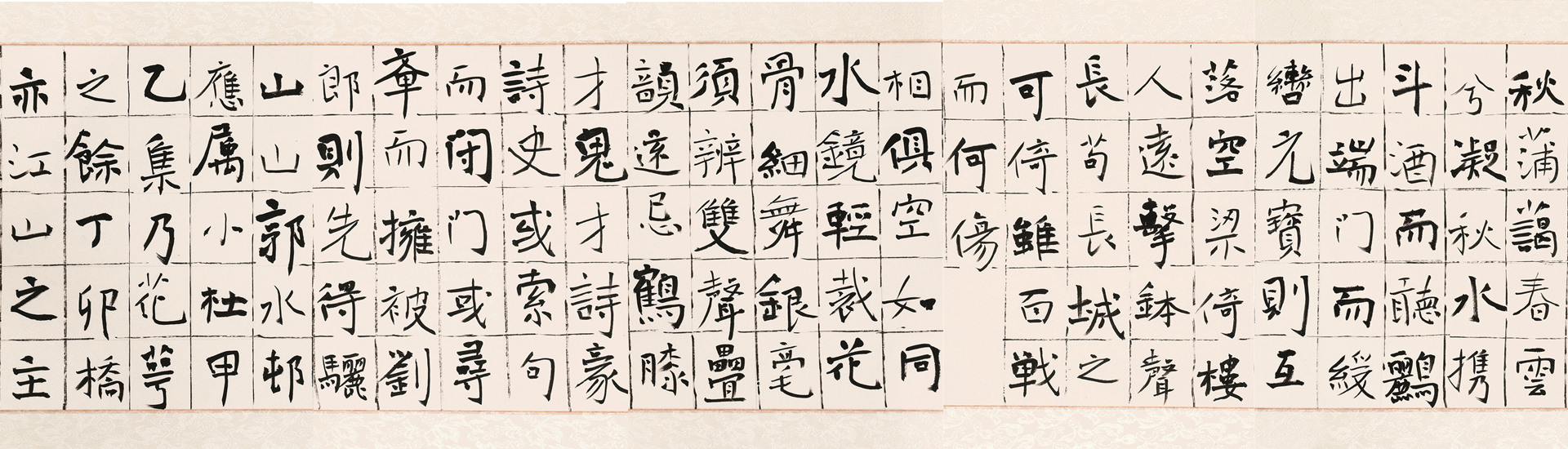

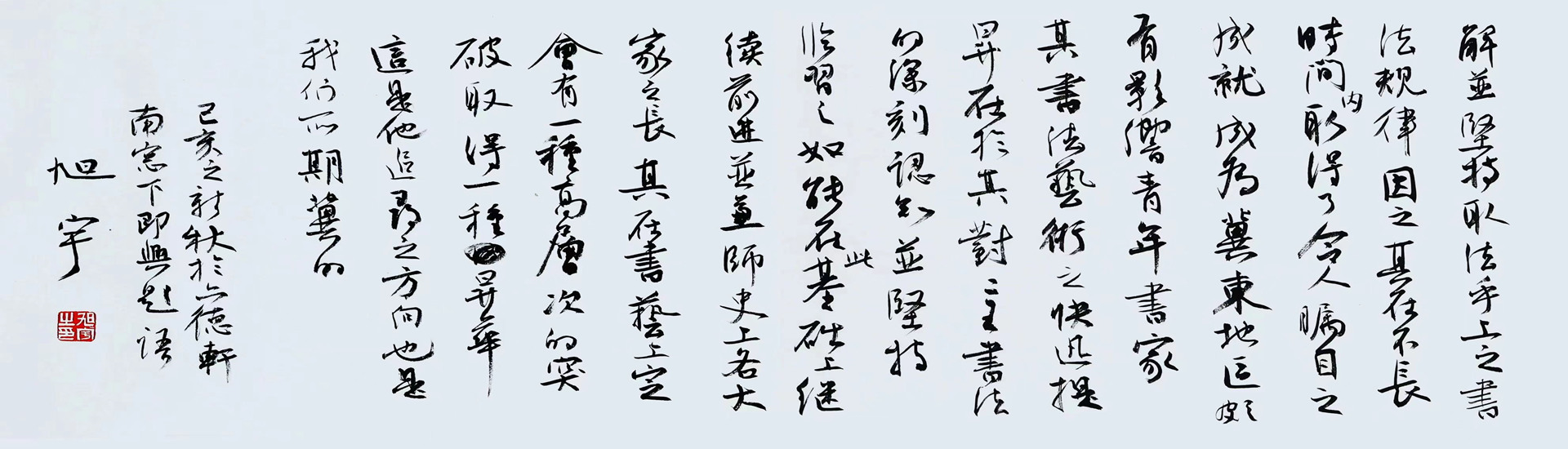

这些年来有不少书法理论家在写旭宇,大都直面他的笔墨,我不大懂书法,虽然这几年也经常拿起“大抓”写个“黄河”“剑”“龙”等字在一些场合里调侃,但自己还是无法悟透,毛笔在旭宇老师手里竟能生出动人的字来。很多人评论旭宇的书法,包括我经常听到的一些书法家的议论,我不知道有多少准确的话语能最接近旭宇。在这里我想说的是,现今旭宇的字,已接近生活便条式的率真、本性、平和、更多的是接近生命本源的东西,我想,这本是书法的最高境界。很多人都在谈论着旭宇的成功,但很少关注,现在旭宇的书法,已经没有了“架势”而更多的是人格;没有了“制作”而更多的是涵养。现在的旭宇书法,实际上是自己的生命形象和生命符号了。通过书法我看到他书法背后的《白阳吟草》,通过笔墨纸砚来看他背后的散文诗,旭宇老师书法的大成功不是没有缘由的。

很多人都知道旭宇首先是以诗名出众的,后来书法之名似乎超过了诗名,其实谁又想到“书法”之名后面的支撑是什么呢?我想应该有一种支撑是《白阳吟草》。旭宇在其中一首散文诗中说:“诗中有书,书中有诗,艺术的品格自在其中。”试想,现今的书法家的“书”里有多少“诗”呢?

这部《白阳吟草》最早的诗是上个世纪八十年代,最晚的是2007年,20多年的时间跨度,他的散文诗写作的感觉系统几乎没有大的更改,也就是说他的语言风格、行文调式、感叹与随想、怅然与深思,文脉相承,心绪一致,这一点非常可贵。旭宇就是旭宇,一个出色的诗人总是有着自己的运行轨迹,像一个星体,从不被吸附和偏离轨道。他在1981年写《水井的故事》:“那井水清凉甘甜,润得村庄的名字都在微笑。”在2005年他写《入学的日子》:“我,一个幼稚的农家孩子,在共和国成立的秋天的早晨,与太阳一起入学了,踏着还乡河的细草与白沙铺成的长堤,开始了人生崭新的旅程。”旭宇老师一定不是随意写诗的那种人,当然更不是造诗的那种人。我们可以见到这两首散文诗时间跨度24年,语言情绪,心态竟能相和相生。也就是说旭宇对散文诗的修炼积年累月,铸造有成。

从旭宇的散文诗里我们能触到一种“气”。这种气不是豪气,剑气,气贯长虹的气,而是呼吸吐纳之气,是看不出“气”的气。这种气旭宇在不经意间会吹向天边,有时候也会在瞬间环绕自身。这有点像他的书法作品,你已经看不到他的笔锋,而只感到一种“光照”在纸面上流淌。他在一首散文诗《高山之松》中说:“一只雄鹰立于天地之间,伴着古松与奇岩的神采,融会成属于他的书法风神。”他还说:“我常仰望万里长空,那里的云,如诗、如梦、如仙子散步;如音乐流水镌刻着我的灵性和畅想。”(《云,在远方》)这是旭宇的气。我们看不见,但能感知,我们抓不到,但是能听见。它有时细微,有时阔达。他的散文诗看似没有起始,没有结束,只是片段,有时候读到第一句就是结尾,而最后一句却是二十年后的一篇散文诗的开头。这就是他特有的气。旭宇老师的散文诗可以说立定深闲,吐纳舒缓。

虽然早些年与旭宇老师同在“诗神”,但这些年大多见到他的时候都在书展、会议的场合。这个时候有人当然要请他发言,细心的人会发现旭宇的发言,有时候是在写散文诗。高度概括,意境深远,语出惊人,透露着禅机。在这里我想说的是无论是《白阳吟草》还是他的即席讲话都犹如“饱蘸生命之情,一支巨毫在握,秋风横扫茫茫的宣纸原野。”他的散文诗也似他的书法心境一样,大都是生活中很随意的“便签”式的篇章。随机的,随便的,心头一动,伴随着日常的呼吸。他的语言简捷而跳跃;清新洒脱而又不忘常常出入历史的纵深。可谓是信手拈来,法无定法。

我经常想,一位书法大家也好,一位大诗人也好,他一定看到了我们常人没有看到的事物,旭宇老师也一定是这样,因为他常常“指点江山,思路千里,沿着话题的路标迅步前行,有多少高山大河抛在身后。”