我知道,我只能“走近”旭宇先生而使诠释成为一种奢望了。

尽管,我们曾与和蔼可亲、爽快挺拔、睿智素朴,流溢着仁爱气韵的旭宇先生进行过无拘无束而又受益匪浅的交谈;尽管,我们从上世纪70年代初当工农兵学员起就啃读先生的《军垦新曲》;尽管,诗界泰斗臧克家对其有“融诗为书,化书为诗”的妙绝之论;诗人刘小放有过近乎全景式的“漫读旭宇”;学者蔡子谔对其“诗品”、“书品”做过精致的品鉴或曰品藻;影视才俊汪帆透析过“艺里与艺外”的“大师”旭宇;同为书家的张旭光、李尚才等道出其书艺的渊源与独到;受过旭宇先生扶掖的民研专家张诚满怀深情地述说过“认识旭宇,我感知些什么”。尽管,国内外多家媒体以作为诗人、编辑家、收藏家、鉴赏家、书坛巨匠的旭宇做过多侧面的访谈报道;尽管,我与先生同享京东一方水土的芳泽……

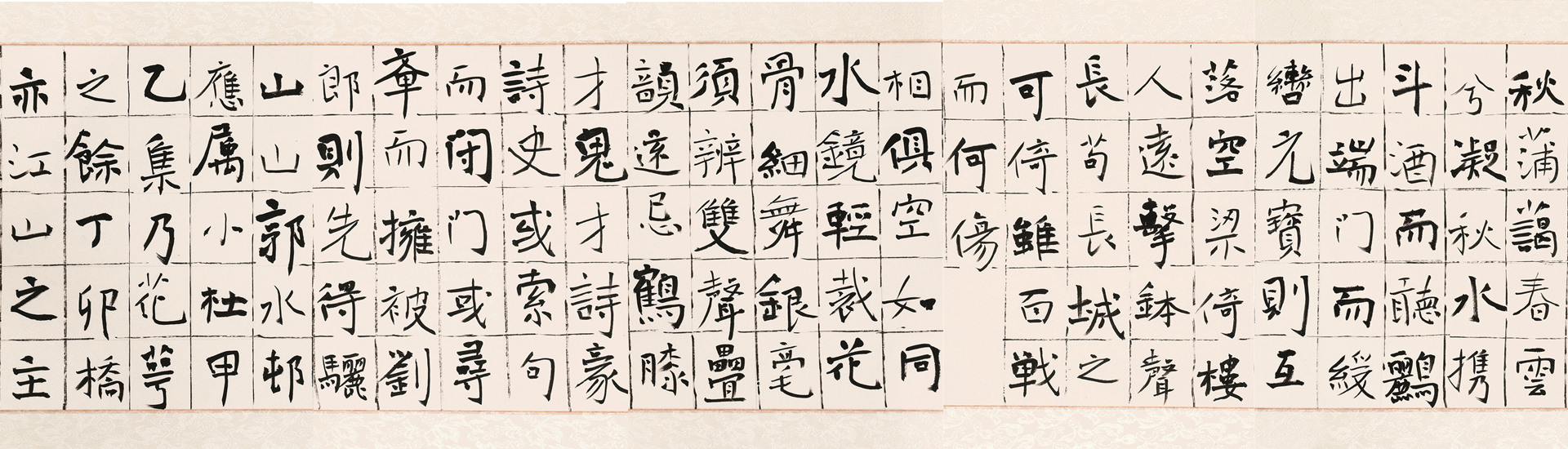

窃以为,年过花甲的旭宇先生从事文学艺术积60年,前后达到其艺术追寻的“两个辉煌”。前一个辉煌是作为诗人、文学家的辉煌。上世纪70年代初的中国诗坛,“朦胧诗”尚在孕育、几欲破晓之期。旭宇则以青年诗人的蓬勃锐气,诗思的奇巧精妙,诗情的清新浓郁,与现当代过渡时期成名较早的一代诗人率先进军荒芜已久的诗歌苑圃,为新时期以“朦朦诗”为异军而崛起的诗潮起到续承潮汐、推波助澜的鼓与呼。从1973年人民文学出版社出版他的第一本诗集到2003年银河出版社出版的“中外现代诗名家集萃”《旭宇短诗选》,其间已有6本诗集出版,影响较大的有《春鼓》《醒来的歌声》《云、篝火、故土》,散文诗集《白阳吟草》。其中,他写于上世纪80年代初的一批诗歌作品《红枣》《第一片叶子》(中英文对照本)等,深得我身边有幸读到旭宇先生诗作的中学生们的喜爱,并很快成为这些中学生课外的热门读本,其诗歌的纯情与纯净乃至持久的生命力正可谓青春作证。而非旭宇先生所擅长的汉俳,诚如蔡子谔先生所言,“在收入有众多诸如赵朴初、钟敬文、林林、公木、杜宣、邹荻帆等蜚声中外的老诗翁参与的《汉俳首选集》中的六首汉俳,却被日本现代俳句会会长、俳句巨擘金子兜太先生认为是此选集中最饶诗味、最为精妙的汉俳创作之一。其《读李清照词》云:‘小窗敲夜雨,残烛冥冥燃尽愁。清晨泪不收。’此汉俳实为客观与主观、意与境、情与景之高度统一,‘含不尽之意,见于言外’,深得含蓄蕴藉、淡雅清隽之意境也。”旭宇先生之文学功力可窥一斑。

而旭宇先生的难能可贵,又不仅仅是有象牙塔之作的袖手“闲雅之士”。他1976年转业到河北省文联。其30年间对文艺事业倾尽全力,可以受任艰危迎难而上,运筹帷幄拓展新域,举重若轻屡建奇业称之:他主持省民协会4年,创办主编的《民间故事选刊》在全国产生影响,还为民协解决了经费大问题,“并由此开创了河北民间文学史上最鼎盛的时期”(张诚语)。1987年他受命接手《诗神》主编,回归诗苑。确实如张诚先生所说,“历经八年殚精竭虑的打造,将一家省级刊物办成全国三大诗刊之一……在河北文坛上,旭宇不仅能多方面领改革风气之先,还是当代诗歌艺术不倦的探索者。”

从上世纪70年代唱响诗坛,到新旧世纪之交名满书界。从阶段上看,旭宇先生的第二个辉煌亦其在中国书法界的持续走高,已然在整个转型拓展期悄然成为一种倍受人文研究者关注的“旭宇现象”。其实,旭宇先生所呈现的“诗文”、“书艺”两流并进的人文现象从源头来看恰似长江与黄河,而在并通激活中又几近泾渭之水。

旭宇先生自幼承家学,酷恋诗、书。6岁起吟诵诗词以为趣中兴事;而历十余年临摹颜体略悟达摩面壁之通灵。亦为日后的诗、书润泽磨砺做了坚实的准备。

清人刘熙载言,“书贵入神,而神有我神他神之别,入他神者,我化为古,入我神者,古化为我也。”书圣王羲之曰,“夫书者,玄妙之伎也,若非通人志士,学无及之”;宋人黄庭坚则云,“学书须要胸中有道义,又广以圣哲之学,书乃可贵。”诗人刘小放称旭宇先生的书法“弥漫着特有的文化气。他的书作天机流露,洒脱清丽,诗人风骨,书卷之气,溢于行间。这是旭宇独具的修养和气质所决定的”。吾以为然。

究其文学与书艺的内在联系与互为依托的发展关系,我们可以从“诗文”与“书艺”共为载体的“汉字”择行组衔上找到同声相求的历史现象。当“竹林七贤”之辞采飘香于世的时候,同时代的“二王”之书遗“晋韵”于后世;唐诗格律贯穿全唐而未见式微的时空里,因李世民偏爱《兰亭序》,“二王”正书而成全唐书艺之“法度”;由宋词人集体努力打破了唐格律的束缚,代而兴起更宜潜意达情至境的“词”,而同时亦由苏东坡等在《寒食帖》《前赤壁赋》等书艺上的“破法”而宋书“崇意”生焉……

仰观古往今来开一代书艺之新风,或引领其时代风骚者,大多为文学大家或诗文圣手:王羲之的“兰亭双绝”,颜真卿的《祭侄文稿》,虞世南的《夫子庙堂碑》,苏轼的《答谢民师论文帖》,明代董其昌、王铎的诗词文稿,清末民初的于右任、沈尹默的诗文,至一代伟人毛泽东的马列文章诗词,乃至刚过世不久、今人皆知的启功先生之“论书绝句百首”……

王书利先生在《书坛巨匠》中,赞誉旭宇先生是“在书法和文学两个领域耕耘,取得了令世人瞩目的成就。文坛称其为大家,书坛称其为巨匠……尤其是先生沟通南帖北碑,融汇方圆,形成宽疏纵逸一代新书风,文书俱佳,实为罕见。”张旭光先生精析其书艺具“晋人之韵和魏碑风骨”。我则偏爱先生发乎心浸满情形于墨迹的自撰诗词联。如诗《赵州赏梨花遇风雨》:“赵州寻春怕春休,恰值风雨不得游,一路泥泞情寂寂,梨花比客更多愁。”词《苏幕遮》:“碧云天,京东地,燕山叠翠,清川南流去。冀东平源宽无际。繁华竟逐,书画难收笔。思乡情,忆往昔,昨日震灾,历历在心绪。残墟今日高楼起,唐山人杰,铁肩担道义。”联:“高逸白云远,遥看五岳心。”“为文当有生气,学佛自无妄言。”吾以为,脱离了情感表达的“汉字”,与“己心”了无通息的“汉字”,无异于木乃伊。而书他人诗文,且有“诗无达诂”一墙横亘,“舒卷自如”端的了得。

旭宇先生毕竟是旭宇先生。

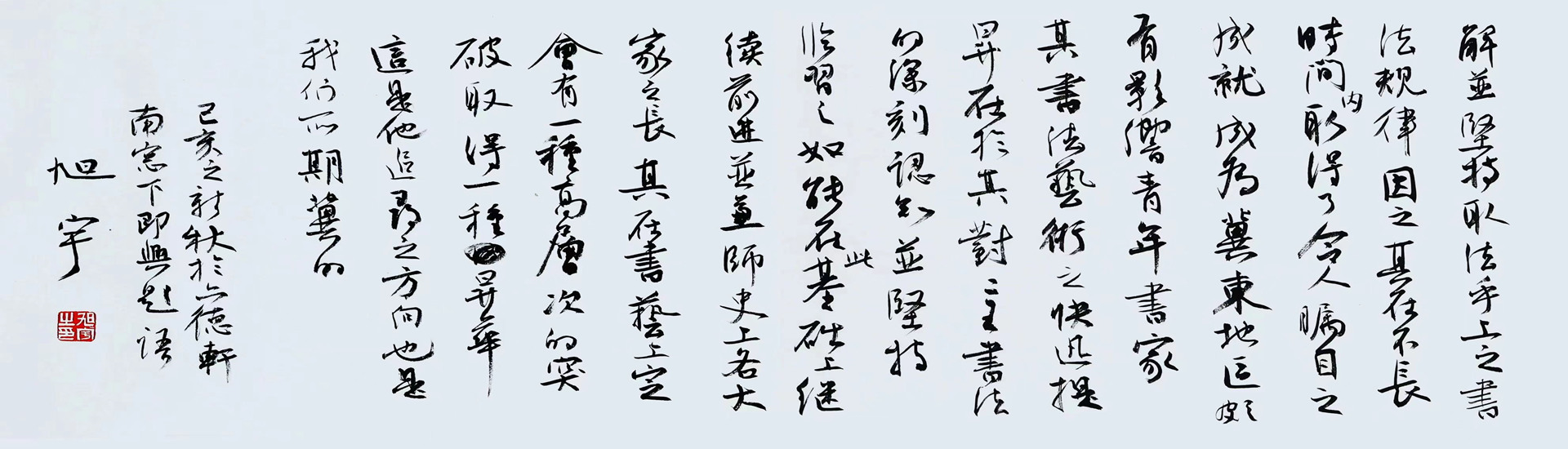

先生在谈到外界对自己的评价时说,“我只是一个普通的艺术家……我之所以有今天,完完全全是家乡父老、是人民、是祖国对我的培养和厚爱。我是一棵树,长在家乡的土地上,经历了风风雨雨,但无论开了多少花朵、长了多高,它的根永远扎在故土上。是祖国、家乡举起了你,使你高大而有名。”正是先生的虚怀若谷与“为学日增”、“为道日损”,使先生日臻中国传统文化历来主张的“由技进道”、“以艺澄道”之极境。在谈到诗与书的同源并流时,先生说,“诗是无形的书法,书法是有形的诗。但归根到底,文学与诗是书法之本,是书法参天之树扎根之沃土……诗歌使人联想飘逸,直指艺术内核;书法则让人情感静雅,追求平和与高尚……诗书在构思、抒情达意等诸多方面是一致的,相互借鉴与促进。理解诗的美才能懂得书法艺术的美,也才能提高作者的境界与修养。

连续二届身担中国书协副主席重任的旭宇先生,对当下的书法大势有自己的远思。他认为,“书法有法,书法也必须创新……书法的法度,是千百年来形成的书写规律,它仍然需要不断的完善。书法要和时代同步。要讲传统,讲法度,又要有新意,既要雅,又要俗。‘俗’是大众审美的需要。”他力倡“雅俗共赏”,他认为雅俗共赏实际是传统与创新的最佳结合。

从诗书融通,交汇并进;弘扬传统,与时俱新的“旭宇现象”,反观当下不容乐观的“书坛”,沆瀣混杂,令人怵目。一曰从“同意”起家的“官员”书法;二曰靠贬古今大家为自己贴金抬价的“伪大师”;三曰钢笔“书法”也能登堂入室,等等,不一而是。

孔子云:“志于道,据于德,依于仁,游于艺”。旭宇先生经常提醒身边的年轻人与向其求教的学生、晚辈:以儒释道学说为思想内核的书法艺术,已经为汉字这一载体的演绎变化,提供了广阔的空间……个性的张扬应该是“熟后之生”,“尽精微方能致广大。”

先生大半生颠簸奔波,阅历丰富,虽已蜚声国内外,名闻天下,却每每“道归善悟”,达于定力。他淡泊明志,修身忱爱,崇行奉献,作诗书而先作人。2004年,他把自己140多幅精品力作捐献给故乡,数年来数次捐资助学、助教、扶贫、扶难……以其身体力行,率先垂范躬践“德以正气还天地”。据吾所闻,先生的声名品行已远远超出文化艺术界。我所居住的城市一来自山区的退休小学校长,摇着白花花的脑袋对我说,我国老、少、边、穷地区这么多年文化教育滞后,一个十分重要的原因是高尖人才走出大山不愿回来,缺乏旭宇先生那种对故土跪乳、反哺的意识和精神。

作为先生的旭宇,我们走近了么?

(《文艺报》2006年10月10日)