从审美心理因素出发认识书法创作、书法艺术的存在与特点,是旭宇先生书学思想、书学理论的重要内容。先生反复强调书法要抒情,力倡抒情书法,并结合自己的创作实践与感悟,结合对中国书法的学习与思考,深入探讨了书法创作、书法艺术与情感存在、情感表现的关系问题,从而把中国书法从理论到实践都向前推动了一大步。在21世纪头10年,旭宇先生的这种书学理论,毫无疑问是最有当代性与时代特色的,是当代书论中最有价值的认识成果之一,这当然也是先生对中国传统书论的积极发展。本文试就此作一初步探讨。

一 旭宇先生深湛认识书法创作中的心理活动

深湛认识心理情愫与书法艺术、书法创作之间的关系,是旭宇书论的重要认识内容。

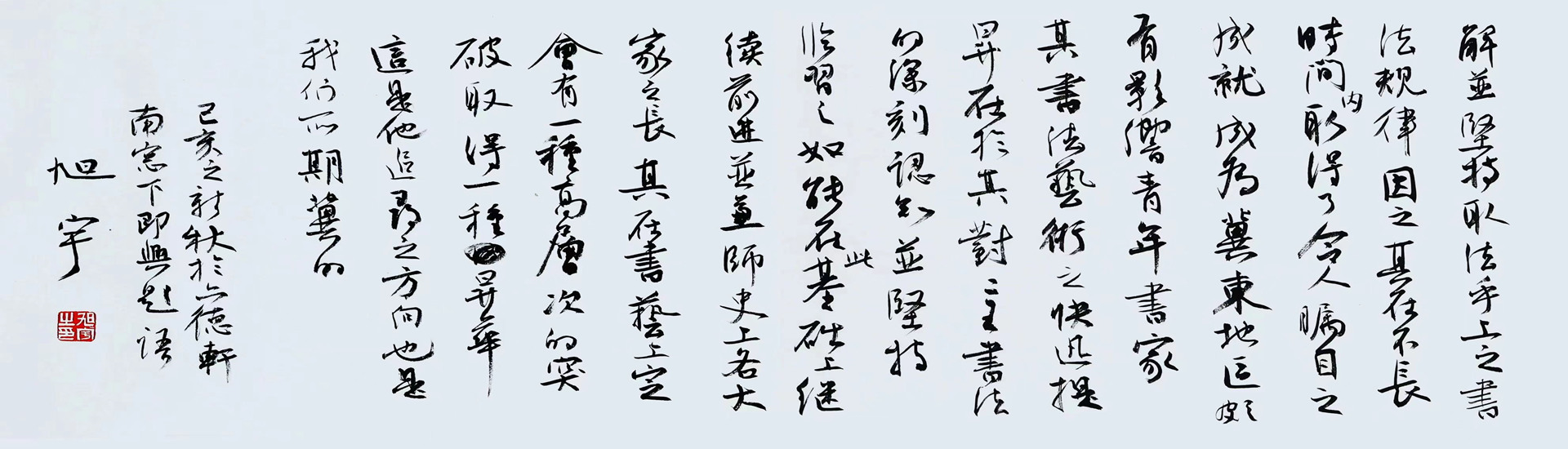

“挥毫那时正清境,泼墨此刻入玄关。”在《当代书法家精品集·旭宇卷》(河北教育出版社,2003年12月出版)的封面,旭宇先生写下了这样两句骈语。骈语不仅对仗工整,而且蕴意博大深厚,是书法家长期书法创作中心理层面的感悟与经典式思想结晶,是他对书法创作刹那间情感层面淋漓酣畅之状,精神愉悦、思维清晰 得意之态的诗化描述,也是对书法目标确立与完成过程中书法创作心理与活动的深层探视与精到独特的剖白。

在我国传统书论中,对书法创作心理与活动的有限触及也是多概观而少体察。这与中国古代哲学、美学善对事物作整体把握而不长于对事物作具体分析有关。由于描述限于只说“是什么”,不易于表示“为什么”,特别是从心理层面探视与解析“为什么”,因而对艺术创作中最重要的艺术创作心理与活动的阐释就被忽视或概括化了,其影响所及,是缺乏心理功能与效果上的书法创作有效和最佳发挥。而书法创作,需要多种理论并用,并形成合力,才能发挥作用。由于历史上书法是多作实用,因此技为上,心理理论被并入技法之中并被简化。比如藏露,比如转折,比如提按,比如留连,本来都应是审美心理也是创作心理的强烈表现,但终于被规范为一定的技法,形成模式化,这有利于学习与掌握,但妨碍了思维的活跃性与创造性。再比如澄怀静虑,本来是对书法创作心境的规定,但受作为认识的方法论影响,从而突出了书法创作应有的心境之静而忽略了任何艺术创作都应有的创作冲动与创作激情,即失去了存在作为过程的阶段性、连续性、变化性。这说明澄怀静虑宜于书法作为实用艺术时期的创作心理需要,虽然那时创作上也有突破,但大体上适于操作式的技法使用,其特点是理性较重。黄绮先生后来论书讲“心手双畅”,就创作心理来讲,比澄怀静虑有所发展,因为“畅”中有喜悦,有兴奋,有激动,是对情绪的把握,但表述上注重了表象而疏远了“畅”的内容,这也反映了认识的有限性。相比较来说,旭宇先生的“挥毫那时正清境,泼墨此刻入玄关”,则更充地注意到了书法创作中各种心理因素作用,客观地把握了书法创作中的心理活动变化。在认识论上,“清境”比“澄怀静虑”对创作心理活动的界定在表述上要更为清楚、确切。因为“澄怀静虑”既有作用的意思,也是被作用的意思,事实上是欲澄不澄,欲静不静,主观需要与客观存在表现出冲突,一种意念上的冲突。澄怀针对杂念,要驱之而去,静虑针对思维的活跃性,要化静为动,从现代创造心理学来看,明显带有对创作思维的限制。

旭宇先生的“清境”则不同,它是一种相对被客观化了的心态,一种相对被客观化了的心境,不仅是情感,而且是思维,是形象思维,是书法创作中情绪、情感、思维正常的、必要的流动,甚至是波澜壮阔的流动——情绪、情感、思维变化——的背景或舞台。在这样的背景前或舞台上,可以有王羲之写《兰亭序》的恬淡,写《黄庭经》的静谧,可以有张旭、怀素的山崩石裂、虎啸龙吟,可以有颜真卿《祭侄稿》的悲天泣血、笔扫千军。如此丰富,不是澄怀所能为,然“清境”可包纳。以此视之,我以为旭宇先生的“清境”是包括从创作前到创作结束的一个恒定的心理状态,主要指:(1)创作前首先要有超脱世俗的清静心境,如无烦恼、无焦虑,无功利欲等;(2)没有或不受外界干扰,视而不见,听而不闻,注意力高度集中,旭宇先生讲他书法创作前焚香击磬,就是这个意思,调节创作心理;(3)创作主题的酝酿、构建,主体形象的唤起、萌生,准备进入创作过程。与“清境”紧密衔接但又有区别的“玄关”,则是对书法创作中同样存在、同样重要、表示着书法形象完成过程中情绪、情感、思维变幻莫测、并渐趋清晰明朗化的心理活动的注意和肯定。审美书法不能压抑情绪,不能只凭借理性和技法去图式或图解心态、心情,而是要张扬心情,当然这种张扬要合书法的种类规律、种类原则与种类特征,是化入化出。据此,我以为旭宇先生所说的“玄关”是对书法创作中创作冲动、创作激情爆发并物化为具体存在的形象概括,这是一种自动化状态,意识不再关注,虽然不觉得,但各种必须因素已经齐备,用时一旦关系和谐就很自然表现出来,在行草书创作上尤其如此。

旭宇先生提出的构成对应关系的“清境”与“玄关”一说,是从创作心理与层面对书法创作理论作出的贡献。但这里要指出的是,作为对书法创作心理理论、心理活动、心理特征的认识,我以为旭宇先生所说是在前人认识基础上有了新的发展,含有丰富的、深刻的现代思考与现代体验,其所述也更具体、更深入、更得当,体现了以审美为主要目的的书法对创作心理的特定需要。这主要表现在:一是立论基础宽阔,使书法创作能够形成一个与审美需要相适应的心理环境。俗话说,心有多大,舞台就有多大,书法创作也是这样。如果我们抛开一人、一时的创作心境,从认识的普遍性讲,确是如此。二是肯定了书法创作心境的特殊性。书法创作心境相对书法创作过程中的心理活动而言,是一种特定意义上的客观存在,是书法创作过程中导向性明显、明确的心理活动的心理背景,如同特殊紧急状态下心理素质稳定、方寸不乱以便展开具体活动所需要的紧张思维活动一样。三是指出了书法创作过程中心理活动的活跃性与灵动性。所谓“泼墨此刻入玄关”正是对这种书法创作过程中变化无常、神奇莫测心理活动的揭示,充分揭示了书法创作过程中心境、心态、情感、思维的复杂性与多样性。承认这种复杂性、多样性和变化,承认书法创作中一般心理状态与具体心理活动的对应关系,是旭宇先生对当代书论的重大理论贡献,也是先生对中国书法理论在现在意识条件下发展所做的新的理论探视。

把握书法创作中的心理因素与情愫,阐发书法创作中的心理理论与活动,是旭宇先生艺术思考中的现代意识与现代意识与现代内容的表现,这应得力于先生在大学时代对心理学的深入研究与掌握,得力于先生对书法、艺术、哲学的深入研究与触类旁通的悟性,而先生精当的把握则使书法创作瞬间完成的曾被以为是不可知的心理状态成为清晰的、层次分明的心理过程,成为一种认识明晰的认识过程,这使“随心所欲”不再具有神秘性,也使书法创作更为自觉。

二 旭宇先生说,抒情应是书法艺术的永恒主题

明确地把情感要素纳入书法艺术创作过程、审美存在过程中,承认情感在书法艺术创作与审美表现中的独特地位,并指出这种过程和存在的具体性,是旭宇书论别于中国古代书论和当代他家书论的重要标识,也是旭宇书论所具有的理论当代性的显著表现。

旭宇先生在多篇书法理论文章中,都多次谈到抒情是书法永恒主题的思想,认为书法象诗一样,“追求自我,传达心意,与观赏者共鸣。”(《旭宇诗书杂感》)强调“作为艺术的书法,没有比渲泻自己的情感更为重要的了。”(《<当代书法家精品集·旭宇卷>自序》)这样,旭宇先生的书论就在事实上改变了传统书论以技法为体及当代某些书论仍然摆不脱的技法中心论的理论框架,突出了情感在当代书法创作中的主导地位(旭宇先生的理论结构对技法重要作用的肯定在于书法学习与书法创作的阶段性问题,及书法表现的复杂性问题,但那将是另外的理论话题)。毫无疑问,经过这样的理论置换,曾被视为臬圭的技法规定,如笔法、墨法、结字法等成为情感传达的载体,对上述技法的运用就成为情感传达的手段,情感由传统书论中技法的附丽而跃为存在的主体。旭宇先生对情感在书法中的诸般存在的认识与肯定,体现了当代书法作为艺术文化的本质要求,也意味着书法获得了完全意义上的审美自觉性和自由品格,从而赋书法以充分的主体性。这是传统书论所不曾有的艺术感觉,在让心灵一无挂碍地自如展现,在让精神了无束缚地自由飞翔上,旭宇先生的抒情新书论确是如此。

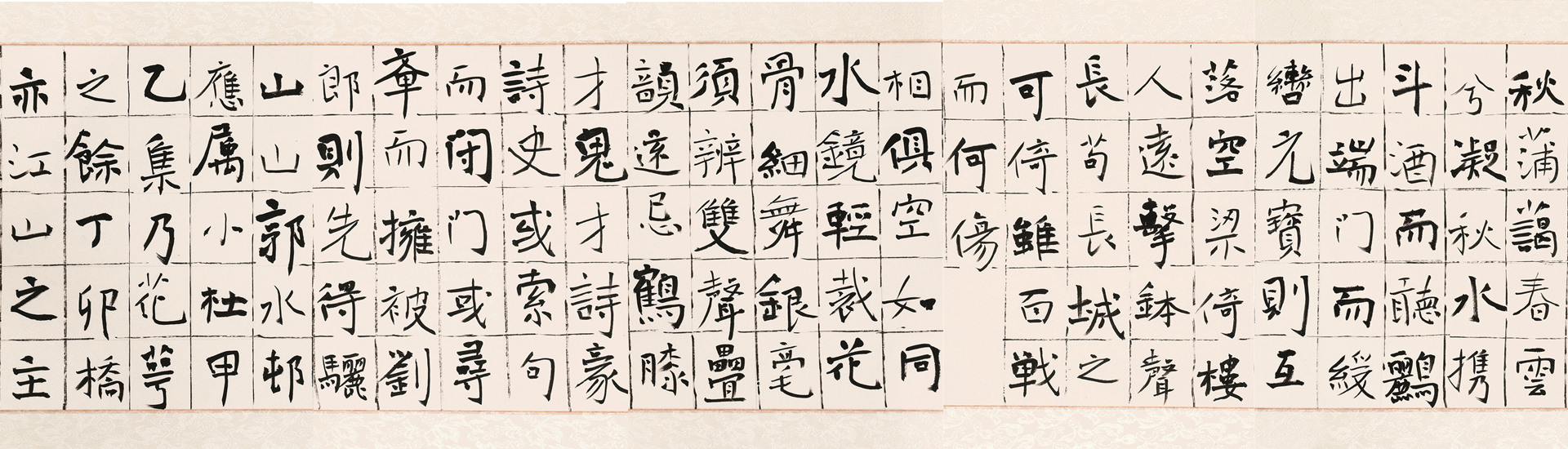

在旭宇先生,对书法抒情性的品味与感受首先表现在创作实践上。先生的书作,特别是近十多年来的作品,无论线条与章法,都能看出心境的存在,看出心境对感性特征的作用,比如笔画的揖送迎让牵连流转,用笔的擫提按顿挫疾徐,无不体现心境作用下心态、心绪的起伏变化。我甚至觉得先生在创作时其心境与心态、心绪之间构成了一种对应关系,二者在冲突中,矛盾中,各依所依,各为所为,相间相成,九九归一。在《旭宇诗书杂感》手迹中,先生对笔力、笔锋、笔法的调控,清楚地显现出来自心境的巨大力量。这是艺术中的无为,是虚,是不表现的表现。先生经常强调书法创作中的艺术处理要重视有与无的关系,我想先生这是要求心大于笔,心境大于法度,笔法充分体现心绪、心情,而其中心境的调控力正是无与无的典型存在与典型表现之一。这一切都体现在用笔上,体现在对笔的张扬与收敛的制约上。古人讲“千古用笔不易”,这句话的背后是感动于终于能够自如用笔,而笔用到何种程度可称为自如,就是表现书写时的心态变化、心绪起伏而不破坏心境。所谓“随心所欲,不逾矩”,这里的“随心”之“心”,当然是创作时的心态、心绪,而“矩”虽指尺度,但是这种尺度不再是作为清规戒律的尺度,而是化入心境,化为心境的尺度。它作为心境的有机内容,体现为精神愉悦。所以刘小放先生谈旭宇先生书法时说:“旭宇的书法,是他诗情的外达,是诗人性情的流露和挥洒。……打开旭宇书法集,可以领略到他的平和简静,遒丽朴逸。他书写的文本,没有惊雷电闪,猛禽大兽,不见豪风壮雨,江海腾嚣;他书写的主体意象是:爽风清月,秋水寒波,淡烟微雨,孤云野鹤,太华虚境,琼台林壑,天地无极,怀仁养德,……是中国文化特有的一种禅意。”(《漫淡旭宇》)表现禅意,这是书家个性,而表现情感,追求抒情写性的自由性,给出抒情写性的自觉性,这才是旭宇先生对当代书法审美品格的新感知、新体验。

诗书并论,视书法为审美情感渲泻与表现的手段和载体,这种明确的书学主张是当代书法在失去实用需要的支撑而走向审美时为自我完善而必然提出的理论要求,符合书法发展的规律,也满足着书法发展对心理情感的深度需要。而在许多时候,我们的书论家在这样的艺术现实面前常常“犹抱琵琶半遮面”,比如讲诗书关系,偏从诗的外部特征如用字不同,韵律平仄等方面立论,这种以诗的艺术性替代书法艺术性的说法体现出一种过渡理论和过渡心态。这在当代书论中很有普遍性。

而正是从这个角度来比较来把握,我以为旭宇先生明确地把书法的本体品格定格于抒情表现,并在服从于、服务于抒情需要的规定下体现技法的作用,这在当代书论中是一种最需要理论勇气与传统功力的卓见卓识,体现了当代书论应有的理论现实性和实践指导性。

三 旭宇先生论书家心理情愫与书法主体形象及书法审美特质之间关系

在肯定了书法的抒情品格之后,旭宇先生又进一步思考了抒情书法的表现方式和表现手段,提出线条是书法语言的观点。

旭宇先生说:“我觉得书法的抒情达志,可能与点画的线条一样,直指她的内核。为了抒情,点画才有生命力,以至更丰富多彩和别具性格。点画是书家的语言而已。”(《<当代书法家精品集·旭宇卷>自序》)旭宇先生在分析王羲之书法和颜真卿书法时曾认为:王右军的《兰亭序》用笔恬静,不温不火,如行云流水,写出了朋友们纵性、纵情山水间的欢畅,虽然文章的后半有些不悦,但士大夫的社会地位如阳春三月的美景终于不能不主导他的性情基调和对生活的基本态度,因此才有表现了人情美、人心美、时序美的至美佳作。而颜鲁公的《祭侄稿》则悲人悲天悲时悲世,所以行笔匆抹漫涂,满纸狼藉,正可见出迈世忠臣把无限悲愤化作一个痛快淋漓的表现,以写尽心头苍凉哀恨,“二位大家均是写真情之高手,书坛之神圣也。”(《旭宇诗书杂感》)

旭宇先生观书主情,作书亦重情。在旭宇先生的哲学观、美学观、艺术观、文化观中,历来认为儒、道、释三家合一而为中华民族文化之本。因此先生作书慕禅性,追禅意,见禅定,以合书法立一象而生诸意之本性。所以,先生思想中的禅,是虚空,是忘我,是心定,是有趋无,无生有的微意所在。这些特征是人在现实冲突后实现精神愉悦需要的形式,艺术与审美的目的也就在这里。在旭宇先生书法中,这是一种随时都能见到的精神现象,字的背后,潜存着一种静穆、博大、淡远的无形世界,那是一种气息,是一种心力。在这样一种虽无却可感、虽虚亦可现的力量作用下,先生笔气内敛,意取沉稳,不张扬,去锋芒,远造作,于是线条有弹性美,字有适意美。曾记得有人评价梅兰芳的早期戏剧表演艺术是以无特点为特点的,初时不解,后读到旭宇先生的书法与书论,才明白这是深得中华文化之精髓、之大道而后立大象、存大意、见大定之必然表现。旭宇先生书法也是这样,重在表现以中华民族的人文精神与文化气息为底蕴的精神感觉,其笔墨神态、神气不是为一己之表现欲望存在,故消融自我,消失自我,唯有感觉中的民族形象、民族精神、民族气息为念为心事,所以他的点画是通过有弹性,通过敛形来写出大道、大象、大势、大气。因求之于大,而至大莫过其心,所以旭宇先生又说他的书法意在清气、童贞、无名。清气是类,气类;童贞是态,稚态;无名是境,心境,俱为由人及书,由书及人,人书合一。有要入于无,由无见有;实要入于虚,以虚显实;黑要入于白,以白生黑。这是先生的艺术辩证法,它确定了书法创作中技法及相关的感性因素(字的因素,纸的因素,笔的因素,墨的因素等)如何进入书家的艺术感觉中,并进一步由艺术感觉升华为审美感觉。当然,从艺术感觉到审美感觉,从艺术感觉到审美表现,这是书家个性表现的最好时机。于是有人要见力,有人要见自己的丰富,有人要借此写出自己的心机灵巧。旭宇先生是诗人,感情自然拥有炽热、细腻、丰富的特点,但诗的艺术、技巧对先生的心灵——艺术感觉与审美感觉,都有镂刻与规定作用,历久成目,虽然先生精神上已是慕老庄而达大无,但毕竟又是身在人与道之间,有与无之间,首鼠两端,瞻前顾后,仍要表现,所谓书法,所谓诗即是。只是这种表现有超越之意,超越之气,超越之态,力求挣脱实的、具体的世俗桎梏而达于精神涅槃的境界,因而有回视存在、以心观物的要求与表现。所以,缘于旭宇先生特定的情感特征,当作为书法表现力的各种客观因素进入心的视野、心的境界也就化作为心机的结构因素,进而心思、心情、心意、心态化作提按顿挫,牵连转折,轻重疾徐,明暗隐显,合理的情感渲泻形成一定的笔画形态。由于先生主张书家要做学问家,而且又主张要先做学问家再做书家,这就不言而喻地表明先生是因知多而要表现的内容也多,但书法特征及表现手段又不能倾知倾情而为,所以先生提倡含蓄、主张凝炼,是以少胜多,以简胜繁,以无作有。这是心欲不为又不能不为的唯一可取的表现方法,也是艺术创作的普遍原则。

艺术既同为因情而生,故有同理,观之亦当有同感生焉。只是有人于此有隔,有人于此无隔。旭宇先生是无隔,他把诗论中的含蓄与凝炼美学原则引入书论,在于先生感觉到了诗、书同有抒情品格,同时也进一步强调了他的以书法为抒情艺术的认识,当然这也丰富了、具体了抒情书法理论。应该承认,当代书家没有不谈书法要有抒情性这样的话题,但很少有人深入、具体、明确、完整地谈及书法应该如何抒情?情在书法中如何作态?如何表现?旭宇先生既慕老庄而在精神上作逍遥游,但在现实中又步孔圣之后奔走于知识的柢树园,把抒情书法讲到当代艺术认识的至深至佳处。含蓄与凝炼的理论意义与价值就是引诗情入书,给书情一个确切的存在形式。凝炼是对书法中情感表现的规定,当然它也包含着对情感类别、品相、特征、状态方面的要求。具体说就是情感不可俗(粗、浅、陋),不可滥(狂、浮、泛),学会把握情感与点画的关系,既要做到有什么样的情感就给出什么样的特征,又要学会提炼感情,懂得点画的什么样特征,宜于并能够表现什么样的情感状态,而且这种表现还要使读者能够感觉、感知并产生共鸣。这是书法的高境界,但要学问做基础。因为没有学问,就只知书家自己,只知点画是什么样式,不知点画何以如此,不知前人在这样的点画中寄托了多少情思和一些什么样的情思,不知这样的点画还会产生出什么样的新的形态,即不知点画是先人艺术认识、审美认识、社会认识的结果并且还要继续合理地、合规律地与我们现在的认识同步。所以旭宇先生用含蓄和凝炼作为对书法审美与书法线条(其实是与书法创作相关的艺术因素)的规定,是对当代书法提出的一条很重要的艺术原则,它规定了书法中情感与表现的关系,规定了表现应遵守的美学原则,规定了线条(即点画)的美学特征与品格。

关于线条(即点画)表现,旭宇先生还有很多精采、精辟说法,这里不再细述。但先生以凝炼作抒情书法的线条品格,体现了当代书法的新变化。

四 旭宇先生认为,书法艺术中心理情感(情愫)最高境界

是书法作者人性、人品及其艺术外化

指出书法抒情的具体性是旭宇抒情书法理论的重要内容,这体现了先生书法认识的系统性,也说明抒情书法理论已经成熟。

旭宇先生说:“于得意之时,创作得意之作,我会焚香和击磬。此刻,诗情和禅意可能萌于心中。”(《<当代书法家精品集·旭宇卷>自序》)这是先生在谈自己的审美体验与创作心路,但他确定的是书法创作中创作者的创作心理、创作心态需要诗情,也产生着诗情。也只有这样的诗情,才能形成书法创作必有的心态、心绪、心境,乃至心的律动,包括对技法的化入化出。但情是具体的,书之情也有别于诗之情,所以先生又说:“书法是诗,是牧歌,是禅意,是老庄境界。”(同上书)这里,先生对书法抒情的“情”的具体性事实上作出了一种规定:禅意。禅意是什么,我理解这里并不只是指出它是一种情调,它主要是确认一种观物、成像的情感品格:静。这是对创作冲动、创作激情的美感选择,冲动与激情要合于书情品类与特征。因此,这种静是诸相之本,待动不动,包孕玄机,于毫未之间挟万里风雷,尽天阔地远,此惟释尊闭目微意可行可达,夸父逐日的心、气、神、行与此无缘。艺术形式有别,它所需要的、所能接受的情感也有别。旭宇先生深谙书道精微,所以他反复强调说:“意在笔先,情在墨中,于畅悦之时而书也。”(《旭宇诗书杂感》)这也就是特别强调书法创作要在“畅”(不滞)与“悦”(欢愉)的情感状态中进行。而这种情感状态,当然也构成书法表现的具体内容。旭宇先生说王羲之的《兰亭序》有恬静、恬淡之美,颜真卿的《祭侄稿》悲愤至极,王献之的作品空灵,赵孟頫的书法特点是平淡,这些评价都包含着对书家情感品格与创作时心境、心态的审视与品鉴方面的内容,但这样的内容只有在旭宇先生体例完备的抒情书法理论观照下才能看得较为清楚。

情感的品类特征联系着书家情感的个别性,也联系着影响了个性形成的社会因素,及这种因素在个性中的存在:人的共性。而人的共性与个性的统一,则构成旭宇先生所主张的“人性”。他说书法家表现人性,如喜怒哀乐、欢愉悲愁等。但在具体的书法家与具体的书法作品那里,喜怒哀乐、欢愉悲愁又各有不同内容与不同表现。旭宇先生看到了这种不同,因而他把“点画”视为书法语言,即心之音、情之形也。这是先生心思缜密且善顿悟所致,当然更是认识的时代性题中应有之义。而依旭宇先生所论,既然点画为书家语言,点画的无限性也就可以穷尽人的情感的无尽状态。这样,旭宇先生就把握住表现形式与表现内容这一对矛盾关系,逐步剖白了书法抒情的实现方式、实现手段、实现过程。而勇于在人性与书法表现内容、形式、手段之间建立联系,确立它们之间的对应关系,无论从理论上还是创作上,都是书法与时俱进并跃上时代新舞台的重要标志,而旭宇先生在书学理论上的卓见卓识亦可由此见出。

旭宇先生指出,书法是表现简单的线条艺术,他多次指出书法的这个特点,这是一种艺术的勇敢,理论的勇敢。把人的复杂情感纯粹为一种简单的线条形式,这是中国书法艺术的高妙之处,也是中国传统哲学思维的折射。旭宇先生是诗人,他对书法同样充满激情——诗情,就象太极在他的意象感觉中可以视为宇宙的本初存在一样。书法大家的感觉是超越历史时空的,他从简单的线条形式中看到了人性的存在。先生认为,线条形式中沉淀了书家的喜怒哀乐,这是共性存在,至于喜的是什么,不喜的又是什么,那是个性表现。而在旭宇先生看来,书法只表现感情中的共性因素,不表现感情中的个性因素,这是由形式决定的、造成的。先生的这一观点,与一般艺术论中艺术是通过个性写出共性的理论不同,其概念含义是有区别的,但是符合书法的美学要求。这种与通论相异的观点反映了先生书法理论的科学性与彻底性。他没有把只具有概念意义的感情作为共性来解析,没有把书家的喜怒哀乐作为与概念化的感情相对应的个性来把握,而是着眼于书法形式的特殊性,从而对书法抒情品格、特性作出恰当品评,其认识的、理论的深度是一般书论所不曾企及的。先生以《祭侄稿》为例,说是笔墨狼藉才使天下第二行书成为民族情感的最有代表性的渲泄方式之一,而在恬淡中进入禅的状态则是天下第一行书的情感本色。由此先生得出结论:情感决定书法的艺术特色。旭宇先生的结论是基于书法的抽象形式,在表现上只能化具体为一般,而艺术形式的特征、艺术特色的特点与喜怒哀乐这样的情感类别是一致的。当然,从另一角度讲,先生认为书法表现人性,而由于人性是对人的基本属性的概括,那么感情中的共性,在这样一个特定的存在中,则具有个别属性的意义。由于旭宇先生诗论书论互通,所以认识他的书论,不可无通感。

由此可知,在旭宇先生书论中,情感在书法中的存在方式,既是抽象的也是具体的,立意为抽象,表现为具体。这是书法的美学属性使然。比如先生多次指出,把书法当作诗来写,来谈,才能写出个性,形成风格、流派,即给笔墨点画以最大的主观性,以审美主观活化审美客观,化审美客观为审美主观,即笔墨、法度、技艺皆入感情之中。旭宇先生说:“学习古人,达到觉悟,超越自我,实现突破,真是永无止境。然而,一旦将禅心注入,进入老庄境界,我又感到书艺就在眼前。心平而气和,畅达无滞,古今皆忘,甚至连技法也烟云远逝,进入忘我之境界。我的许多作品便是这样完成的。”(《<当代书法家精品集·旭宇卷>自序》)不见笔墨,皆见笔墨,有形为体,无形为神,所谓“随心所欲,不逾矩”的境界,在于心矩合一。在先生的哲学观中,儒、释、道三家是合一的,及于他的美学观、艺术观,就是格物致知,尽取物之本性。这是书法审美的科学方法。先生曾说,王羲之做人比较严谨,他的书法则流美,因为流美不仅体现着巧与宜,而且守距。王献之就不同,此君不拘一格,书风开张、自在,有空灵美。黄庭坚性倔犟,写字喜长横大撇。苏东坡是乐天派,字写得园活。毛泽东晚年做人一揽众山小,写字则尽有伟人之气。由此可知,书法艺术中心理情感(情愫)最高境界是书法作者人性、人品及艺术外化的完美结合与表现。

旭宇先生的书论,实践性是很强的。

五 旭宇先生对书法意象、书法造像与书法情感之间关系的确定

注重书法抒情性,注重书法创作中心理情愫的作用,在此基础上,旭宇先生的书法理论对书法中书法意象、书法造像与书法情感之间的关系作出明确把握,这对认识书法审美功能、创造鲜活、生动、意味深厚的书法形象很有意义。

“诗歌是我的太阳,书法是我的月亮。”旭宇先生高吟,他以清、淡、静、雅的月亮喻书法。

“书坛一轮月,老鹤万里心。”先生借月亮作意象,以喻李世文先生的书法美。

作为诗人,先生善用形象抒情写意。

作为书论家,诗人的情趣与语言风格,又使先生借形象喻理释道。

以形象喻理,虽不似逻辑推理形式周致,却有逻辑推理难以企及的厚重、丰满,是言有限而意无限。

而先生以月亮喻书法,其意何在?

德国美学家莱辛在《拉奥孔》中讲,艺术会因为表现形式与材料不同,而在表现手法上形成差异。他以雕型与诗为例,论述拉奥孔父子被毒蛇咬死时,在诗是亟写痛苦与哀号之状,在雕塑则只表现面部的抽蓄与痛苦,艺术家避免让他张大口,因为那样会形成造型上的一个洞,是不美的。

旭宇先生论书法,也有此妙。诗运用语言表达语义,尽可以把感情演染的更热烈一些,喻以太阳,恰好可以充分写出诗在感情表现上的特点——手段。书法不同,形式的美学原则与表现的艺术规定性,决定了进入书法形式、形象中的感情须通过静的心理形式来调节,以合表现上的种类要求。当然,情感既可以如兰溪清流,也可以是急风急雨,气吞万里,象怀素草书,毛泽东草书,但这也都是对感情状态、特征的冷处理,是化热为冷,化动为静,以纳入书法形式美和书法艺术规律中,化心为矩,也可以说是化矩为心。

旭宇先生书法,素有清气、雅思,象存无意,正是超然物外的忘我之境。试读先生之作,字字皆求自然天成,无雕琢,无火气,无刻意工之。所以先生说:“诗应沉著雄浑,高妙逸飞,有如大河之前横,亦如小溪之清彻,有如旷野奔马之蹄难收,感人落泪。而书法则常如禅定,达心会意而忘我也。”又说:“诗是无声之天籁,书是有形之瀑泉。”(《旭宇诗书杂感》)先生这段论语,乃是对诗、书本质不同的分别。所以旭宇先生既看到了诗与书在抒情上的共性,又把握住了二者表现上的不同。由于旭宇先生是从情感入手来做把握,故而辞妙意远,读之需深入品味。刘小放谈旭宇先生书法,有一段话说的很精到。他说:“旭宇先生书法意象的核心是清、静、和。一缕太虚清心,一抹太极静气,一股太真和气。这清、静、和的和谐之美,中和之美,完全是中国传统文化儒、释、道结合的产物,也是中国文化特有的一种禅意,这种阐意在中国传统文化的许多领域里(文学、绘画、书法、音乐、建筑等)都形成了特有的积淀,开辟了独特的审美天地。”(见《旭宇诗书杂感》第42页)书法如诗,同样寄托着旭宇先生的诗人情怀。旭宇先生的书法境界是很美的,它使中华民族博大精深的文化与艺术底蕴有了一个令人愉悦的现代形式(当然不是唯一的形式),无论在用笔上,用墨上,结构上,精微变化之中,都渗透着时代的感悟与体验,感受与品味,同被先生称为不可逾越的高峰的二王帖比较读之,会让人更多地认识到书法的当代性。而先生对这种审美境界的感悟与品味,则客观地体现了抒情书法的最本质的审美品格,这是先生书论的重要价值所在。

旭宇先生的书法观和书论,敏锐地也深刻地反映了中国书法在当代的发展变化与历史走向。而先生对抒情书法的热烈呼唤与大力主张,对中国书法在经过民初以来社会生产方式、生活方式剧烈变化之后重新认识自己并且稳步发展,对中国书法实现从主要服从于实用到主要服从于审美的过渡并形成稳定的以欣赏为创作的主要目的的审美书法形象,将产生积极的导向作用。

中国书法会在对传统的继承中进一步解放自己,完善自己,提高自己,创新自己,与时俱进,以获得时代的审美品格。

旭宇先生对剧变中的中国书法的深湛观瞻,毫无疑问是书法在解放中努力保持自己类特征的必然表现。抒情书法极有可能将是中国书法在继承中创新的必由之路。而先生的抒情——心理情愫书法理论对中国书法在当代的创作与发展将会产生重要的理论支持。

2008年12月20日至24日

2009年元月31日至2月3日二次修改