还是仲夏时节,我和旭宇在青城的绿洲大厦久别重逢,那是“毕力格太文学作品研讨会”为我们提供的机缘。

他似乎“定格”了。虽说年近“知天命”,体质也未见佳,但神采焕发,风度依旧:热情中带着些许矜持,谈笑里含有几分严谨。

然而,他的成就却令人刮目相看了。

“文革”刚结束那年,风华正茂的旭宇仅带着与火华合著的处女作——诗集《军垦新曲》,离开内蒙古,转调河北省文联。这次旧地重游,他,“左肩是诗歌的太阳,右肩是书法的月亮”,风光不凡,今非昔比。如果说他又先后出版《醒来的歌声》、《春鼓》、《天风》和《云·篝火·故土》等诗集,并不叫人感到吃惊,那么他成为蜚声中外的书法家,确实出乎许多朋友的意料之外。

“江月何年初照人?”他的“书法的月亮”是怎样升起的呢?

今年四月,“旭宇书法展”在石家庄举行。所展106幅作品,真、草、隶、篆,四体皆备。开幕那天,省里四大班子的领导都去了;省新闻单位自不必说,光是中央新闻单位就有十来家之多;整个展厅被各界600余人挤得水泄不通。中央电视台、《人民日报》、《光明日报》、《文艺报》、《文学报》、《中国文化报》、《诗刊》、《天津文学》、《文论月刊》等,或发消息,或登评论,或刊专访,或用专版,给予了广泛的宣传和介绍。内蒙古的朋友们看到这些信息,无不啧啧称奇。旭宇书法,从此异军突起,名声大震,甚邀时誉。

流清源洁,岳峻基厚。或曰:旭宇弄书法是“业余半路出家”。“业余”是确实的,“半路出家”则未必尽然。因为他从5岁与书法结缘后,修行刻苦,功底颇深;虽有间断,但始终“书”缘未了。旭宇出生在河北玉田县还乡河畔的一个小村落里,尚未入学,村中的老秀才见他聪明可爱,就教他写毛笔字;小学时就写得一手好颜体;玉田师范毕业后留校教语文兼书法课;保送河北大学后,广读碑帖。“文革”中,他无论走上海、访西安、游济南,总是专心留意书法;在北京,他曾带上两个烧饼,冒雨到北海看碑刻整整一天。1983年,他的书作参加在香港举办的“中国当代著名作家书画展”,并连同小传、照片,一起收入专册出版。此后六年,他临池不辍,节假日也不休息。去年国庆节,在办公室写字到深夜,回家时,连人带自行车掉进暖气沟,筋腱拉断,卧床月余,百日方愈。因而,书艺大进,索字者日众;其墨迹还为加拿大、日本、联邦德国、美国、法国、新加坡等多国收藏。河北美术出版社连续三年出以他的诗和书法配画的挂历,头一年就赚了24万元。可见,“旭宇书法展”决非横空出世,一蹴而就,实属瓜熟蒂落,水到渠成。

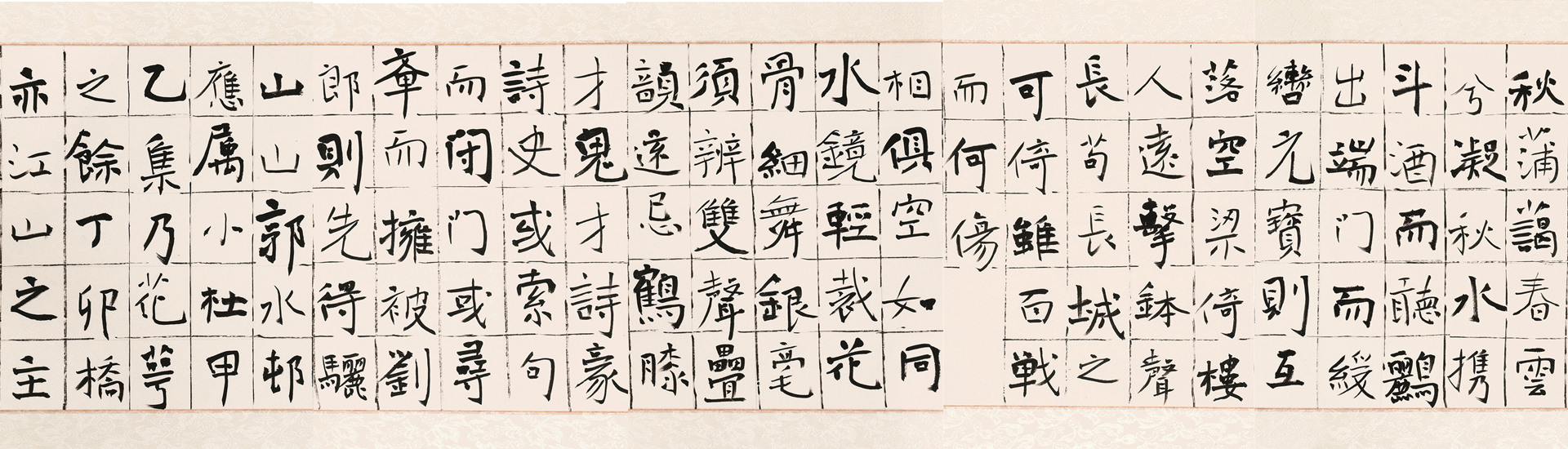

耳听是虚,眼见为实。我看他为朋友写字,既全神贯注,又游刃有余。笔走龙蛇,神采飞动。疾徐在心,动静无滞。方燥复润,将浓遂枯。润含春泽,似有明月之妍;干裂秋风,如带危岩之险。疾如洪峰之奔泄,涩同蚕茧之抽丝。蓄有余之势,展不尽之情,得心应手,妙出笔端。诚如其《自题》诗所云:“生命在宣纸的积雪里/生长汉字的魔方/黑白的韵律从灵性的黄河里荡出/直下磨难的三门/穿越三千年金石的古风/树一株黄山松奇采。”

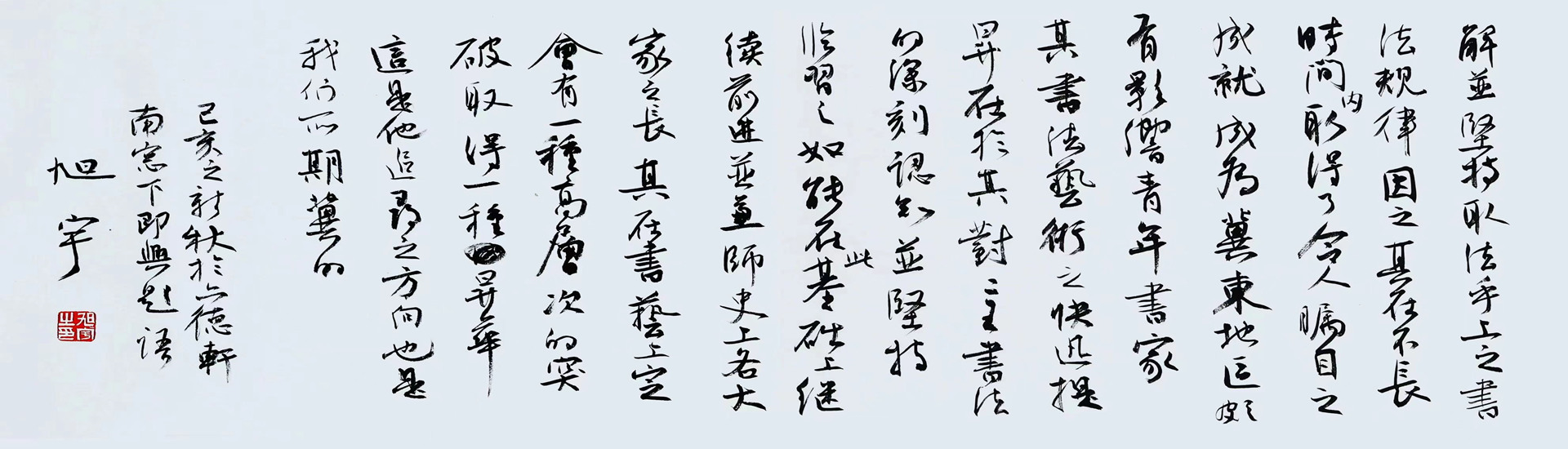

写完,我冒出一句:“你的字兼有隶和魏的韵致。”没想到居然说中十之八九。旭宇告诉我,他一喜汉隶,尤喜《张迁碑》,临过数遍;二爱魏碑,特别是《爨宝子碑》。它们朴拙,大气,深邃,风格独特。他也倾慕米芾的飘逸放纵,钦佩米的勇敢的“破格”精神。他说,艺术无顶端,应不断地创新与探索,要在继承的基础上,创造出“前无古人,后无来者”的艺术境界,独具自家面目。

作为诗人、《诗神》月刊的编审,旭宇把诗的神髓注入书法,把写字作为宣泄感情的手段,追求内在的神韵和气质。诗书融为一体,有较丰富的文化内涵,古拙大气,潇洒俊逸,含蓄有味,这就是他书法的风格。有人评道:旭宇的诗歌有独特的风格,他的书法也具有独特的面貌。看来并非过誉之词。

“明月出天山,苍茫云海间。”愿旭宇书法的月亮更加皎洁而光辉!

(原载《内蒙古日报》1990年9月22日)