将诗歌的情志融入书法的情志进而健硕着自己的精神世界,旭宇先生是“虚静旷达”者;以诗人的文化责任和书法家的艺术胸怀弹拔时代的心弦,旭宇先生是“情怀高远”者。

早在上世纪六十年代风华正茂、意气风发的旭宇先生,在汲允着中国古典诗词的养份后,又神情专注并醒悟着新诗的放歌且享誉诗坛。他钟情于新诗,不仅是心性使然,更是时代激越推进、审美多元使然。旭宇先生和新中国众多诗人一样,经历了中国社会的巨大动荡和中国历史的巨大变革。他所认识和醒悟着的时代,一方面是:“……沉雷的响处,有火光在闪耀。那声与火,都是铁锤和花岗岩热烈吻的笑……”(旭宇《石匠》),那是一种既沉闷但又充满艰辛与希望之光的民族精神不断升腾的时代。诗人从这种时代特质和社会制度出发,去表现时代情绪和应有的情怀—— 一种务实、奋斗的情志:“……昨天已经谢了。今天的花朵不是我们,我们不是供人赞赏的芳香”。(《青春曲》)。另一方面是人文精神的回归和人性光芒的释放岁月,从“五四”运动到上个世纪的九十年代,新诗,成了当代中国诗坛的一面旗帜飘扬着、呼号着。旭宇先生身置其中并在他的峥嵘岁月里感同深受着这一时期中国诗坛代表人物及其作品。他说:艾青的《大堰河——我的保姆》、郭小川的《将军三部曲》、郡燕祥的《献给历史的情歌》、流沙河的《白杨》、戴望舒的《雨巷》、叶文福的《将军,不能这样做》以及北岛的《回答》、舒婷的《致橡树》等等。这些饱含着诗人人生经历的生命呐喊和对真、善、美的追求乐章,无不令其难忘。当我们翻开旭宇先生多部诗歌作品集时,我们的心绪也无不与之亢奋。他有时是高怀思德:“首先念及天下者,便是领袖;首先念及他人便是圣贤……”(《首先》)。诗人这样表达自己的道德价值判断,不在于他有何独到见解,而在于他的心海翻腾、流淌着中华民族优秀思想精神的琼浆玉液。有时是对历史的关注与感悟,他曾走出故宫,便觉“……艺术华丽,但缺乏生机,不发一枝新芽。反抗的潮水全部凝冻,阳光也结冰。蓬勃的意志早已化成烟云……”(《走出故宫》);但更多的是一种心性的向上和“……一颗天真的心和陌生的几何形的畅想,建筑着最理想的结构和奋斗不息的目标……”(《积木》)。这也无不折射旭宇先生那种在忧伤着历史的某种悲衰的同时又以一种崭新的姿态为新的辉煌构建树立不息的斗志。

作为诗人,旭宇先生注重思考的一个问题是:诗人不仅在乎自己抒发真挚的情感,更在乎这种情感能否纳入时代背景下并从个体情感心境上升到一种社会文化价值和文化情绪的导引。故旭宇先生的诗学之路是:“……跟着前进的河流奔走,扶着它激越的歌声……带着微笑;带着透明的情感和成熟的爱,跟着奔流者一同向前……”的路(《河流,在前进》)。这种向前的心境,不是心血来潮的无依无据,而是在“伤痕”文学时代背景下诗人产生的思想。他的愿望是要让“……碧绿的精灵使人心澈神怡……”,让“那种独特的清新神髓使所有撰写她的诗文发出金石之声而传于青史……”(《茶的生活》)。有了这种清澈的心境,才有了他对某些社会不良现象的警惕,才有了他在真实与虚伪、真现与谬误面前的敏锐观察:“白雪似的大理石,凝集了无数双行人的眼,凝集了一个抽搐的年代,血的光泽,心悸和真理的枯萎……”,他在思维的抽象普通性和感觉的具体物质性之间进行判断:“伟大者,从不是塑造出来的。真实面目永远推不倒。”(《塑像》)。

个人的价值取舍影响着社会的价值取舍;社会价值取舍决定着个人价值取舍。旭宇先生的诗歌艺术价值,其核心是他的思想精神价值。他这样看待一棵树:“……它的灵魂,诞生在人所不知角落里。那里,只有泥土。”……“在斧锯面前,它挺立到最后,并以撼山之响,伟然地倒在母亲的怀里……”(《做一棵树吧》),这种荡坦地面对现实与人生是诗人心境超乎物外、虚静旷达的写照。

歌不尽则舞;诗不尽则书。旭宇先生以诗歌和书法两条艺术彩带舞蹈着自己的精彩人生。他的书法之路是伴随他的文学之路而独特起来的,我们品赏他的书法一种抹灭不了的深刻印记是他的书法艺术中彰显的历史文化脉络和清晰着的继承与创新的文化思考。

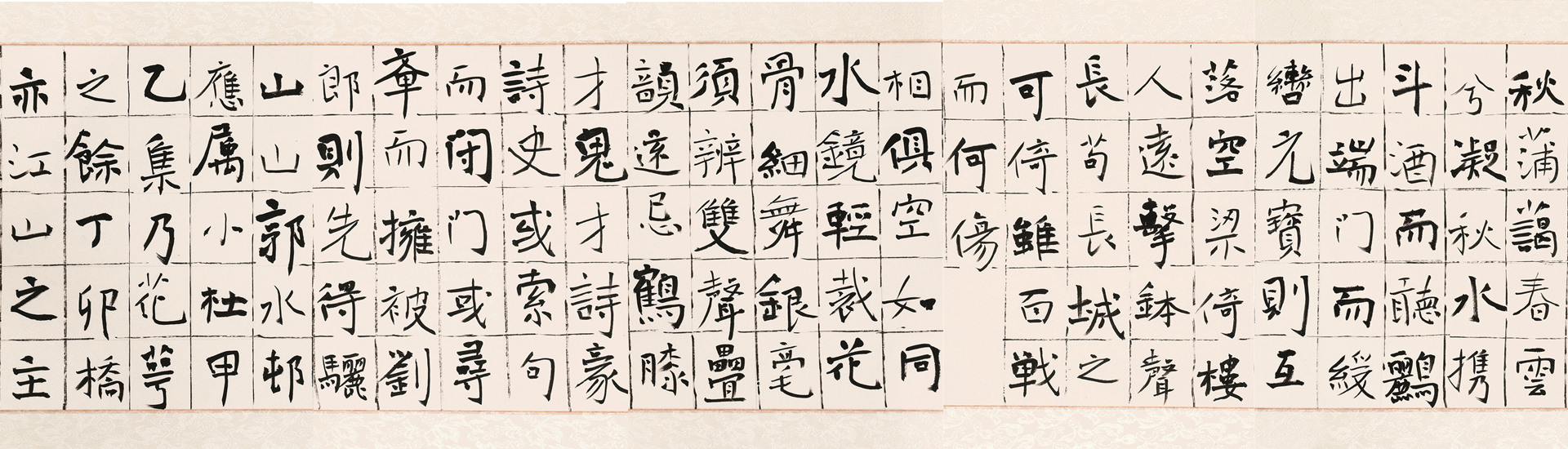

旭宇先生首先是带着继承和发扬中华优秀传统文化的意识和姿态进入书法的,并殚精竭虑揭示书法艺术的真谛。他的书法艺术取值指导思想有着鲜明的定位:那就是走碑、帖学交融互渗之路。这也是出自他的书法文化思考,在中国书法史上或曰在中国书法发展、推进过程中,南帖北碑的地域书风以及帖学的兴盛碑学的式微极大地影响着中国书法艺术价值的深度开发与挖掘。出于当代书法应当承载更多的“疏导断裂的情感”思考(旭宇语),旭宇先生先以真书扣响书法铮音。逆流而上,沉浸于北魏碑刻,在《张猛龙碑》、《石门铭》、《龙门二十品》、《茹可墓志》等碑刻中穿行游仞。取《张猛龙碑》雄健、外拓,生气勃发之气象;获《石门铭》姿肆流畅之笔法;得《龙门二十品》、《茹可墓志》变化多姿之体格。另外,先生又移情于唐楷,手摹心慕颜真卿的《麻姑仙坛记》、《多宝塔碑》,掇拾遒劲整密、雄浑高朴、清劲挺健之特征,然后融帖于碑,化古为我。在转化颜公之象中,旭宇先生的过人之处是善从意境的高度把握。对颜体《多宝塔碑》苏轼曾评:“细筋入骨如秋鹰”;对《麻姑仙坛记》清·周星莲《临池管见》中曾评“握拳透爪,字外出力中藏棱”;从人文角度出发,欧阳修《集古录》曾评:“斯人忠义出于天性,故其字刚劲,独立不袭前迹,挺然奇伟,有似其为人。”旭宇先生将这些意象意境和颜公的思想精神与自己的心性合流,汇聚魏碑的美学元素,然后以一种返朴归真的心境写楷。在技法上先生削减碑的方峻,使其刚柔相济,打破字结构的内部缜密性,使其疏灵起来。减少楷书运笔程式,导入行书运笔技法,加快运笔速度,实现了在畅达性上以快取胜,在结字上以“势”夺人。在风格取值上,旭宇先生把碑的雄健苍朴和颜体的挺健浑厚含蓄起来,用自己的诗学观、美学观机趣出自己的自然质朴;灵动、清新;天真、奇趣;变化多姿、跌宕起伏和酣畅淋漓的楷书个貌。其楷书团扇《练心畅神》,师古而不泥古,有法而不累法;既有魏碑气象,又有颜公神貌,似碑非碑,似颜非颜,一切尽在“通变”中。

旭宇先生写楷,善于摒弃形而下的楷法,追求形而上的造势。善放松心情,放宽心境,让长期以来人们的视觉审美疲劳在传统程式和庙堂森严般的楷书中解放出来,走向一种轻松、清新和自然灵动。在章法布局上,他打破楷书传统布局单一化的样式,把行草的布局随意随趣性融入楷书布局中,使其变化、生动出一种自由浪漫的艺术情趣。由此,沿着旭宇先生的书法思想而思想开去,我们便不难理解他提出打造“今楷”的深刻意义,即:进一步激活楷书,挖潜楷出的价值,使楷书焕发出新的生机。而这种“激活、挖潜、焕发”又在启示当代书法者应当重视历史文化脉络及其机理,历史的虚无主义和非此即彼的形而上学主义都是创新楷书表现的“天敌”。旭宇先生在这方面的敏锐思考是带有与时俱进性的。

当下有些书法者对旭宇先生的“今楷”理念不甚理解,有的甚至抵触、否定,在形而下的文化观、书法观下争议“今楷”,主要是对艺术发展规律的认识不足,对当代书法的“生态失衡”认识不足所致。

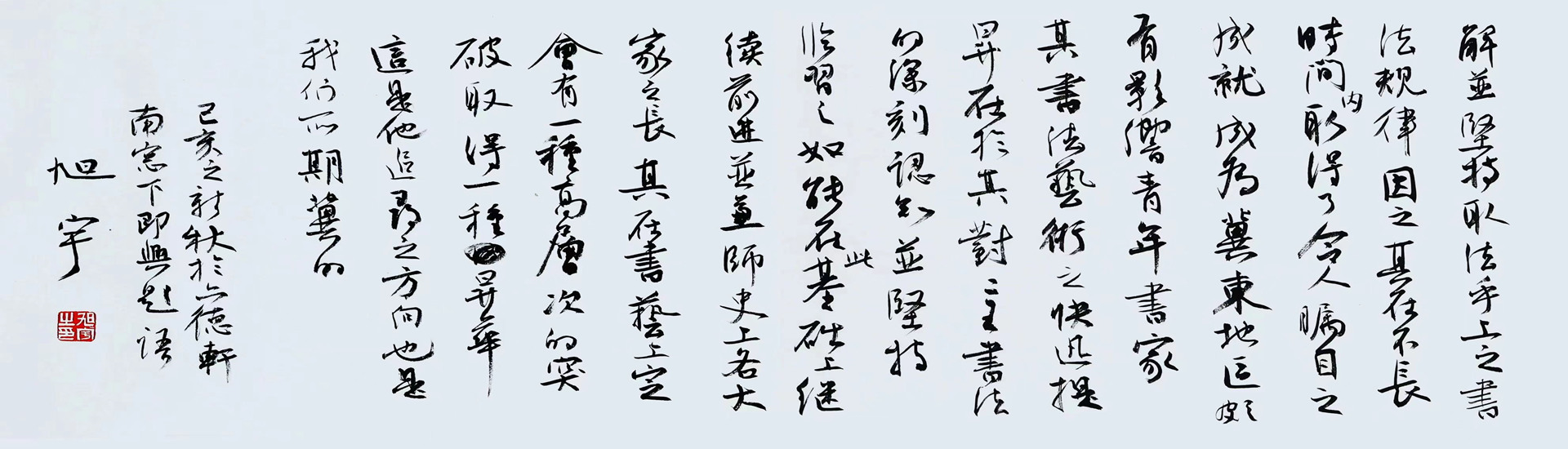

在把握了旭宇先生的诗歌文学观、书法文化观、艺术创新理念之后,我们再去赏析他的行书作品,又给人一种有益的启迪是:习书贵在精,不在杂;正如他所说:“书法艺事在于悟,不在于苦练。孰能感悟其妙理,自是高手”。他的行书师法颜真卿的《争座位帖》;旁参二王精髓;导入魏碑笔意。有时用笔逆笔藏锋,使转圆润遒丽,略带篆意;去“怒气”而存雄强大度。如行书斗方《书法艺事》。有时强化方笔,侧起侧收,在他的行书斗方《天朗气清》中我们又明显考察到中侧锋并用交替互变,故带来了线条的遒劲苍辣和灵动。彰显出了他自己秀逸中见峻拔;清新自然中见朴茂苍古的鲜明个性,这正是先生心悟的结晶。

在章法布局上,旭宇先生的行书善将诗歌文学的审美意识灌输其中,合理有机凸现空灵的布局效果和中国画的章法结构,善于主次变化、疏密变化、大小变化。不管疏密、大小都能事顾盼有情,映带有致,且又使节奏的跌宕起伏有机统一在畅达的行气之中,此乃无深厚的文学、美学修养所能企及。读旭宇先生的书法,无不使人滋生一种旷达虚静之情,情怀高远之意。这如读其诗,如读其人!

上官甫贵

(作者系:中国书法研究院艺术委会会员、中国美术学院客座教授。)

二OO九年七月十六日完稿于广州南方医科大学