七月流火,万物繁盛。一日旭宇老师打来电话,说他新近书就《秋声赋》书法手卷,正交由专业人员编辑,《白阳吟草》亦将增订再版。

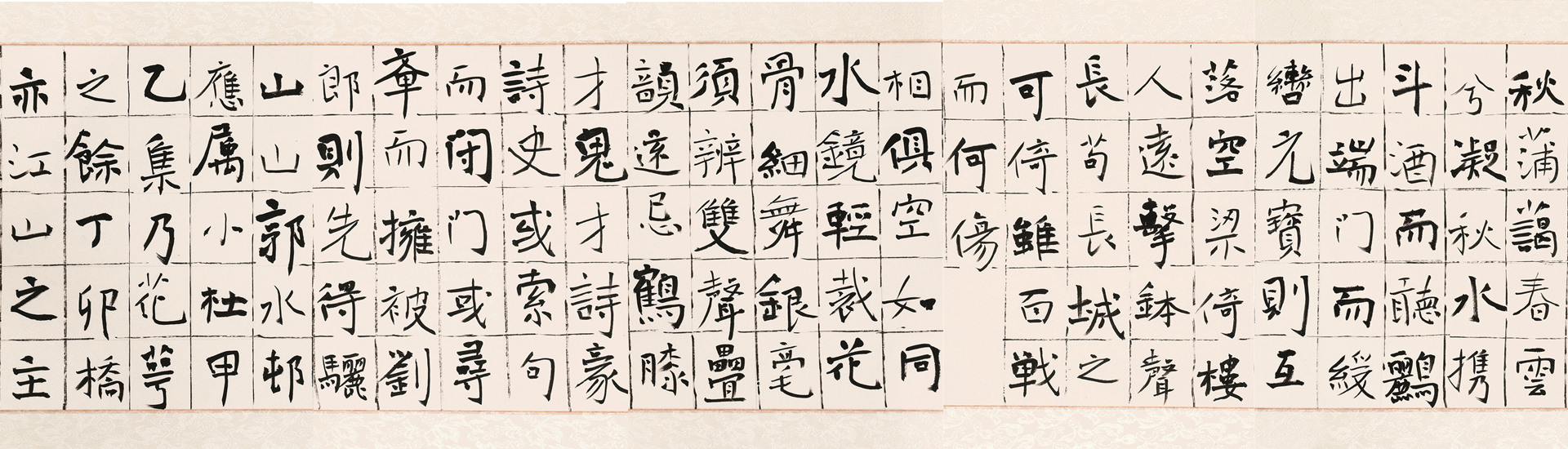

去岁,旭宇先生刚刚出版《燕赵书韵·旭宇卷》、《旭宇诗书杂感》、《唐山籍著名书法家回乡展·旭宇卷》、《会飞的黄鼠狼》等书法、诗歌专著,此次又有新作,先生创作可谓高产矣。于是在省城参加某书展之际,我走访了书画编辑出版家赵海兵工作室,一睹其正在编辑的旭宇《秋声赋卷》。该卷收先生书欧阳修《秋声赋》和陶渊明《归去来兮辞》两篇经典美文。读之如沐清风,如饮甘露,如品佳茗,如闻泉溪之流音……其字里行间充溢着清气、静气、雅气、虚和流美之气。一言以蔽之,即超越笔墨技巧、富有浓郁的书卷气息。其笔墨之精绝、意态之闲雅,直达古人之经典精髓。不必再论其何宗何派,不必再寻其何源何流,其早已是一派融会诸家、贯通古今,进入忘我自由之境了。

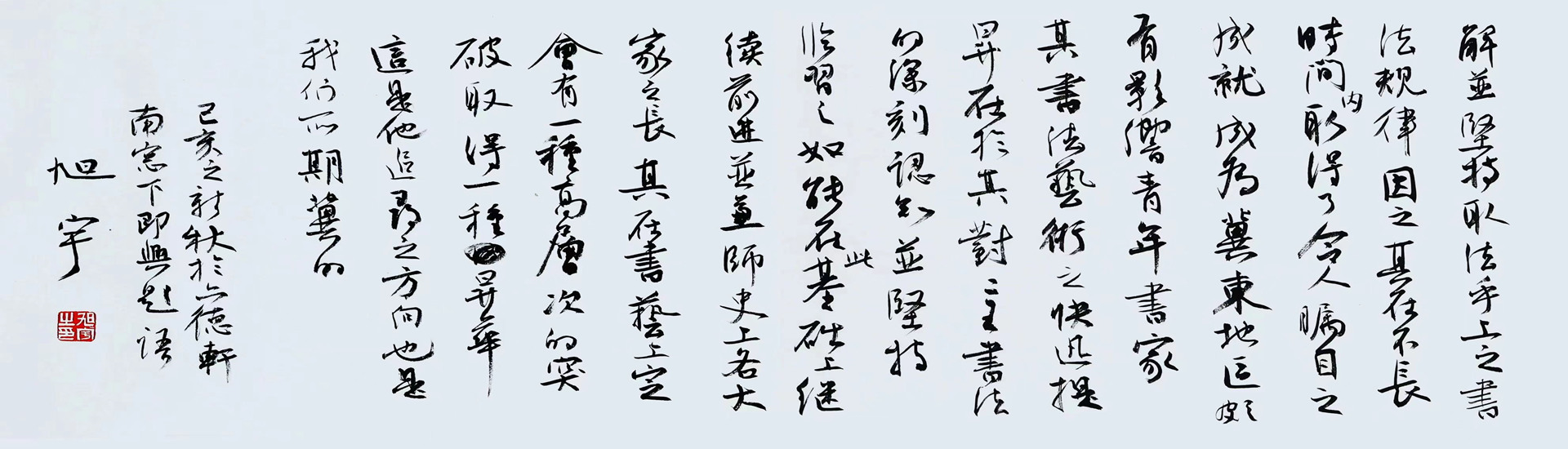

作者在文后自跋中称:“岁在丁亥之新夏小雨临门,窗外绿肥红瘦,读陶公之文,心境如水之清澈。此前写了欧阳修之赋,而今续书渊明之文,亦一快也。笔墨精良,天公作美,真兴之所至,难得乎,难得也。”此作确为先生常年积累难可复为之偶得绝妙之笔。如果说我观先生此前书作,偶有匠心营构之意的话,那么此作则已超越笔墨点画技法之经营,全陶醉在书文意趣之境了。先生于自跋中同时感叹道:“ 夫有幸于诗书之艺,乃前生之修德乎?”我谓不是前生,而是今生先生于诗文以及为人、为事修养所得。先生数十年不懈治学修行已入诸艺文事贯通之境。传统文人书法的“技进乎道”、“ 人格迹化”艺术生成原理与境界在先生身上得到了实现。可以说,先生是当代典型而成功的文人书家代表。借此,我们就从先生作为文人书家角度对其书艺及思想作一浅析。

性灵流泄 生命放歌

古代士大夫书家虽多热衷于书艺,但其受儒家“志于道,游于艺”思想影响,往往将文艺视为志道之余事。如扬雄称其辞赋为“雕虫篆刻,壮夫不为”,《颜氏家训》称:“真草书迹,微须留意”“慎勿以书自命”。及至近世康有为纵为一代碑学宗主也视书法为小道,尝云:“夫学者之于文艺,末事也;书之工拙,又艺之至微下者也。”而旭宇先生作为新时代文人却把诗书文艺看成其生命的阳光与月辉,是为人生的至高追求。他在《诗书杂感》中写道:“诗自然是我的生命阳光,终生照耀;而书法是吾之月辉,清亮灵魂。体内充沛着骚情,骨子里尽是李杜之激越,不宣泄于纸不快也”。其绝没有古士大夫文人对艺术的忸怩、羞羞答答之迂腐,有的只是磊落、执著、满腔热忱和激情。同时先生注意摒弃当代市场经济下功利主义从艺风气之影响,他把艺术活动看成是生命的愉悦,从而使其艺术进入一种现代道的无滞无碍自由之境。

先生从艺数十年始终坚持用真诚写自己的真情真性。他说:“作诗自应是真情流淌,来不得半点虚情假意。不能感染自己者,岂能感染他人?渊明之作千古流芳,究其原因是其写出真正人性、真正自我,了断俗念,复归自然之源头,因之能为历史之巨响。书法艺术何尝不如此。”由此我们便不难理解先生为何早在上世纪七十年代即享誉全国,而其书法亦为新时期以来当世所瞩目。

接续经典 弘扬精华

当代书法可谓多元化。如何取舍传统,如何创新,每位书家尽可以根据自己的认识去选择自己的路径。大略说来,当代书法创作主要有三种路数:一是急于靠近西方艺术的先锋派,其对传统取背叛抛弃的态度,大量吸收西方艺术理念与手法,作品大多弱化,甚至没有文字的可读性,已滑向或滑出书法艺术的边缘;二是为急于求成出新,或模仿当代名家,或寻觅冷僻书法素材进行创作,被称为当下的流行体;三是为深入传统,精研消化被认为已经完美无再发展余地的经典,吸纳多方营养,融会贯通,变化出新。骨子里作为文人书家的旭宇先生自然对经典文人书法有着很强的亲和性,其书艺之路自然为后者。

经典文人书法自然是以帖为其主体形态的,但许多被历史沉淀下来的汉魏名碑亦当在经典之列。无疑,清代兴起的碑学特别是康有为所倡导的碑学有着浓厚的民间书法倾向。旭宇先生除对二王一路文人帖学经典进行深研外,也对养育自身的燕赵大地历史传承的魏碑有着浓厚的兴趣,并着力于碑帖之结合。但先生对碑帖二者的取法是以帖化碑的,即以雅化俗,以美化拙。张旭光曾评其书:“是以帖为主调,以碑来增意趣的。”其实碑帖并不矛盾,前者为楷,后者为行,且魏碑笔法活脱,全不似唐楷用笔顿折兜绕僵死,二者互化极为便捷,碑融于帖,骨力雄健;帖化于碑,神采飞扬。以帖为体,以碑为用,正得右军“龙跳天门,虎卧凤阙”刚柔相济、流美中寓雄强之势。当然,关键还在于书者的融会化变能力。熊基权认为旭宇先生碑帖结合其书风得“魏骨晋韵”,亦正得其解。

碑也罢,帖也罢,其实这都是技术层面的技法问题。传王羲之是在从卫夫人学习钟繇一路笔法后,壮游北国,观诸碑而有所惊悟,苏轼黄山谷不也是受碑版之影响吗?最终书法还是要归旨于写心写志的。书法的高下还要落实到挥洒的自由天成,以及抒情写志的境界的高下。由旭宇先生2002年的《张南轩诗稿》到去岁《诗书杂感》卷,再到今夏的《秋声赋》,我们不难看到书家对传统文人书法的钟情、挖掘、精研,由自觉追求到自由挥洒游弋的历程。

其实收在去岁《唐山籍著名书法家回乡展·旭宇卷》中的一篇《赏白蕉题兰杂存》斗方,已向我们透漏出先生书法由注重笔墨点画技法向注重意趣文人书卷气的转移。其书作云:“白蕉题兰杂存之稿,行草相间,深得山阴之笔意。造次颠沛淋漓,新意叠出,弛而不失书范。自清以降三百年,唯此君也。”这些用在评价白蕉书的话,用在评价旭宇先生此作书法也正恰切。而以吾观之,旭宇先生之于白蕉,自可比肩,甚而有超迈之势。

诗书通会 科学创作

作为在诗书两艺均有很高造诣且善于思考者,其对诗书的互化通会是自不待言的。先生对诗书的通会妙悟,多散见于其诗书文论中,而集中反映于其《诗书杂感》卷。如其云:“诗书原本一体,同出心源。”“诗是无声之天籁,书是有形之瀑泉。灵心为之,均得其妙。情与词采及笔墨相互补之,情难表述,而词采笔墨更难为之精到。所谓意在笔先,情在墨中,于畅悦之时而书也。”“吾常怀诗情而书之,以诗之意境入书。”如此等等。其实诗书互化,应多是诗化于书。因为诗是心灵的激荡流动,而书是心灵也是诗的直观物化表象。旭宇先生早年多用功于诗正为其书法的表现打下了基础。由诗化于书大略有两方面内容,一是意境上,前面叙述先生论述已多;二是具体到书法笔墨及其结构的创作上,而在此方面旭宇先生确有独创并可惠及当代书坛之功。如其将诗歌文学创作上的节奏、韵律,表现手法上的夸张、对比、聚散、疏密、虚实、连断、饱枯、浓淡、方圆、纵横以及诗眼等等,运用于书法创作则取得了明显的生动、丰富视觉艺术的感染效果。在一般书家仍仅限于书内以书攻书、走千百年来一成不变的临帖、出帖研习创作之路而又急于期望收到良好的视觉效果夺目展厅,结果则陷于困惑之时,而旭宇先生以诗化书的成功实践,确实为当代书法的创作起到了醒目作用。他同时也为当代书法创作如何实现科学化、现代化踏出了一条崭新之路。而这一创新之路也亟待当代书法家、书论家、书法教育家作深入的专题研究。

学问深厚 境入道禅

旭宇先生是以诗人、书家名世的,岂知先生也是一位博学经史的学者。其学生时代即对古代经典《论语》、《周易》、《老子》、《庄子》等进行过深入研读。这些经典文化无疑为塑就其积极入世热爱社会、热爱生活,同时又旷达超逸、淡泊名利,随时可以进入静谧的诗书禅定创作状态的人格具有极好的奠定作用。熟悉他的人都知道他是一位熟读《老子》与《周易》,并且富于收藏鉴赏古代艺术的学者。博学丰富的人生,使其生命流泻的诗歌与书法自然就具有丰厚的内涵。他对学问与书法的关系曾阐述说:“笔易而墨色难,点画易而学问难,吾先取学问而后作书。书法乃吾之心影,意在笔先,情在墨中,达意则书成矣”。

在书法审美观上他强调含蓄、凝练、雄浑、厚重、遒丽、爽健,及其所蕴含的儒家思想。“但求含蓄于艺事。苟能含蓄便是凝练,高妙不俗也”。同时他又注重书作的自然、明净、超逸,特别是在书法创作情态上更主张道禅之境,“诗应沉着雄浑,高妙逸飞,有如大河之前横,亦如小溪之清澈,有如旷野奔马之飞蹄难收,感人落泪。书法则常如禅定,达心会意而忘我也。”“我认为,书法家和其他艺术家不一样,尤其与表演艺术家不一样。表演艺术家需要热热闹闹,需要轰轰烈烈,而书法艺术家需要寂寞,需要清静,需要学习,需要安下心来进行创作,要进入一种清静而无为状态下的书写创作,一种禅的状态下的书写创作。”谙熟的儒道释学养使其在诗书艺术上由价值观到创作心态都有自己明确的认识与把握。先生高超艺术成就的取得既是其勤奋锤炼、热爱生活、深切感悟的结晶,又是其深厚博大传统文化学养支撑与造就的结果。

载心载志 书以体道

旭宇先生于其《秋声赋》手卷末尾写道:“应以清虚之心态为人为事。信手书之,载心载志。”一句“载心载志”道出了先生作为当代文人的社会责任感。中国历代文人自有以天下为己任的传统。所谓“修身、齐家、平天下”者,修身、齐家是本,而更高的目标为“平天下”之“道”。自唐代中国的文人就提出了“文以贯道”、“ 文以载道”思想。先生诗作,无论是激情岁月的《军垦新曲》,还是进入欣欣向荣新时期的《春鼓》、《醒来的歌声》,以至近岁出版的《白阳吟草》,其绝少个人的儿女情长,而多为反映时代、反映如火如荼的社会生活。每每读之使令人励志、激奋、壮怀。其根本乃其胸中怀有雄心伟志所致。而作为其心其诗外化物象的书法,自然为表现其心志增添了一翼,诗书双翼的共振,使其飞翔的“载心载志”、“文以载道”之天空更高远,更辽阔。在此,让我们择录一首他为故乡唐山所作的《苏幕遮》一词,领略其风采:

碧云天,京东地,燕山叠翠,清川南流去。冀东平原宽无际,繁华竞逐,书画难收笔。 思乡情,忆往昔,昨日震灾,历历在心绪。残墟今日高楼起,唐山人杰,铁肩担道义。

优美、壮烈、振奋,这是大江东去之声,这是黄河滚滚之音,这就是旭宇先生的诗,这就是旭宇先生的书法,这更是当代文人书家弘扬传统、讴歌时代的动人风采。

无疑是时代造就了新一代文人书家旭宇先生,而旭宇先生也为这个时代树立了一个标杆,为当代书法提供了一个启示。在当代中国文化日益走向伟大复兴之时,其意义将愈显彰大,其形象也将更为耀眼。

(原载《艺术与繁荣》2007年第9期)

胡 湛