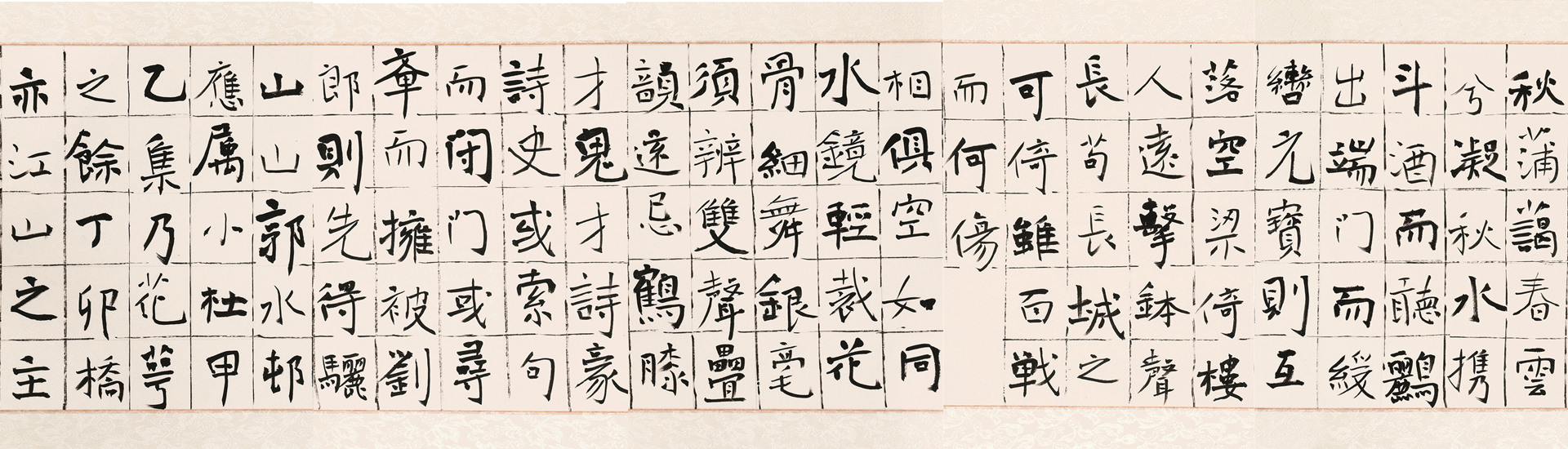

清晨的春鼓

——读旭宇的诗集《春鼓》

刘润为

春日里,清晨中,响着春鼓。

眼前没有万紫千红,没有蜂歌蝶舞,只有朝气笼盖下的一片新绿;色调是单纯的,然而却生机勃勃。那春鼓,虽不是石破天惊的霹雳,却以其深沉的内在感召力呼唤着春之生命的前进。

还记得,在一九八一年六月,旭宇同志出版了他单独成书的第一本诗集《醒来的歌声》。那时,诗人多是用柳笛吹奏着自己对生活的清新感受和对人民的款款深情的。然而,四化建设的汹涌潮激荡着诗人,亿万人民振兴中华的巨大热情感染着诗人,社会主义祖国的美好前景召唤着诗人。时代的旋律和艺术的进取心,使他不能安于昔日形成的音调。时隔两年之后,他又擂起了春鼓。较之《醒来的歌声》,《春鼓》在表现生活的深度上有了明显的增强,这是我读罢《春鼓》所得到的最鲜明的印象。

在形象的捕捉上,诗人不再仅仅局限于优美,而是把眼光投向了相当数量的属于崇高形态的事物。打开诗集,这里有广袤无垠的“沃野”,飞流直下的“瀑布”,气势磅礴的“奔雷”,笑迎海浪的“岩石”,风驰电掣的“赛马”,振聋发聩的“春鼓”等等。这些粗砺形态的事物,本来就有激发人心的潜在能力;所以,当诗人把自己的豪情注入其中,形成特定的意象以后,便产生了更为激动人心的美。春鼓是有力的,诗人笔下的“春鼓”更为沉雄劲健。你看,它恰“似从天庭和地柱的崩塌处奔出来的力神”,“带火的声波”冲垮了“冬之堤”,碾碎了“僵死的季节”,唤醒了“新萌的浅绿和冰刀未曾砍断的劲枝”,“灌溉着一切渴望振奋的心”。在这“春的历史性大进军”面前,诗人如醉如狂,也“冲入”了“这洪波”,仿佛“化作了火焰,跳跃着,奔跑着”,“踏着夜的残骸奔向朝霞”;又仿佛“化作了春风,入地,升天”;“一路作舞,将城乡启笑”。这是一幅多么壮美的画图!久蓄于诗人心中的势力,象地壳深处的岩浆一样迸发了出来。它奔腾着,寻找着适合凝结自己的形象,终于注入了这隆隆擂动的春鼓。在这里,外在表现形式的力和内在的思想感情的力,物的客体与人的主体,象水乳交融一样浑成一体,构成了一股强大的冲击波,久久地震撼着读者的心扉。大自然中的事物千姿百态,与人们的生活和思想感情有着多方面的联系,往往具有多侧面的审美属性,恰如王船山所说,“天情物理,可哀可乐,用之无穷。”蕴藏于诗人心中的热力转化成了深邃的洞察力,使他得以在人们通常认为属于优美的事物中发现崇高美。以柳为例,古人大都把它划入优美的范围。然而到了旭宇同志的笔下,却别有一番风采:

……

即使风雪将我捆绑,

只能暂时封住我春的歌喉。

可以把我劈成柴烧,

让我为烈火大声的欢呼;

可以把我做成龙舟,

让我伴勇敢的心与风浪搏斗;

但不要把我制成棺材,

去伴那些腐臭!

(《我是一株柳》)

这一株柳的形象是崇高的。它是创业者与献身者的化身,是坚韧、高洁、贞节等优秀道德情操的象征。

以上我们强调了《春鼓》的力度。与此同时,还应当指出,诗人昔日形成的清新淡雅的本色并没有失却。可以明显地看出,诗人着意捕捉的,仍然是那些清新翠绿、充满生机的形象。对于那些比较杂乱而又包含着美的事物,诗人又有自己独特的艺术处理。请看《黎明,来到城市》:

你听,它那潮水的步音,

起自哪里?

带着春的乐律和激昂的诗情,

淹没了大街、小巷,

灌溉着工厂、学校,

和每一个新开的工地。

谁都知道,黎明时城市的街道,熙来攘往着车辆和人流,虽然显示了热火与生气,却也委实喧闹和杂乱。然而,诗人却通过表象的分化,扬弃了其喧闹与杂乱的一面,只保留了流动的美这一基本形态和主要特征,进而又通过类似联想,把它看作是生生不息的春水。经过这样一番表象运动,黎明时城市的街道便以全新的姿态出现于诗人的笔端,既清新澄澈又富有活力。对于那些属于崇高形态的事物,诗人也不去做金刚怒目或眼花缭乱的描写,而是力求把它们表现为崇高和壮美。如《奔雷》一首,诗人一方面着意渲染奔雷的磅礴气势,一方面又把画面安排得相当空灵,同时又通过接近联想,把“活泼”的“溪流”和“春的嫩绿”等自然物移入画面。这样一来,色调就依然是清新淡雅的。

总之,时代的潮流赋予了诗人以强烈的力度,诗人的艺术个性又赋予诗作以清新淡雅的色调。于清新淡雅中寓雄健之气,这就是《春鼓》在总体上展示给我们的艺术风貌。

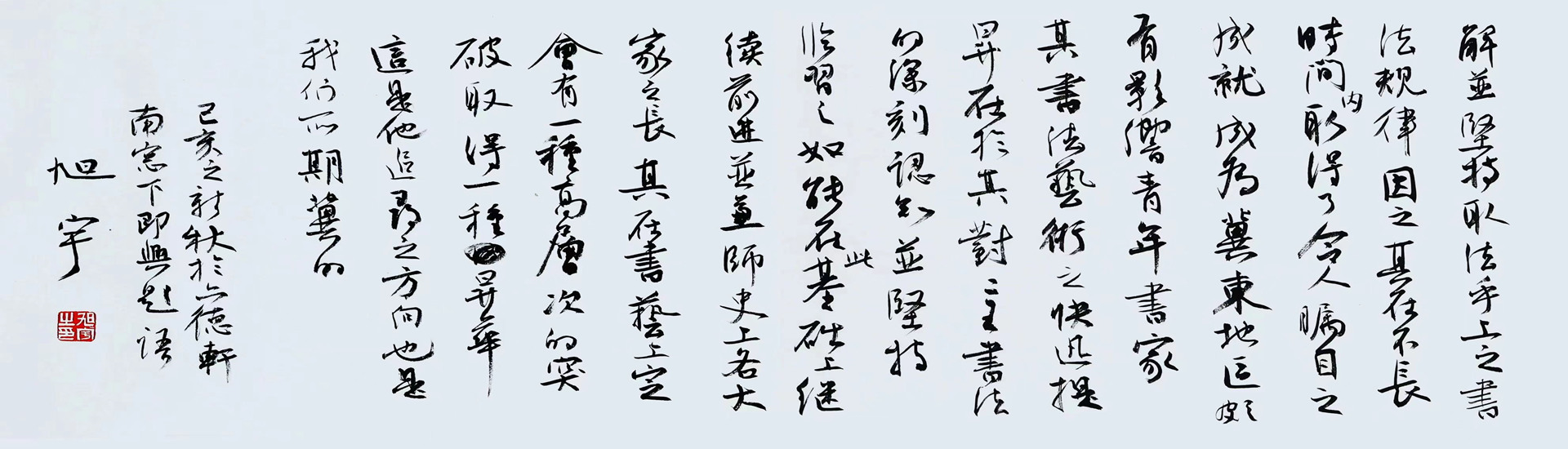

著名画家贺天健曾经把多样化风格的形成过程,形象地比喻为“结壳”和“摔壳”。一位艺术家在创作中一定会形成某种格调。如果囿于已有的水平不能提高,就是“结壳”;而继续有所突破,就是“摔壳”。《春鼓》之于《醒来的歌声》,无疑是一次“摔壳”,但在艺术上仍有某种程度的缺陷。题材仍嫌不够广阔,基本上还局限于咏物的范围。个别诗作还不够完美,如描写城市的黎明,在“情侣”、“孩子”、“小树”、“花儿”几个排比的富有活力的形象中间,插入了“老人因念叨脱落的牙齿”一笔。这对于画面的和谐统一,不能不说是一种破坏。此外,在遣词造句上,偶尔还有明显的斧凿痕迹。然而,这些前进中出现的缺陷是可以克服的。我们热切地期待着诗人的再一次“摔壳”!

(原载《文论报》1983年12月25日)