一

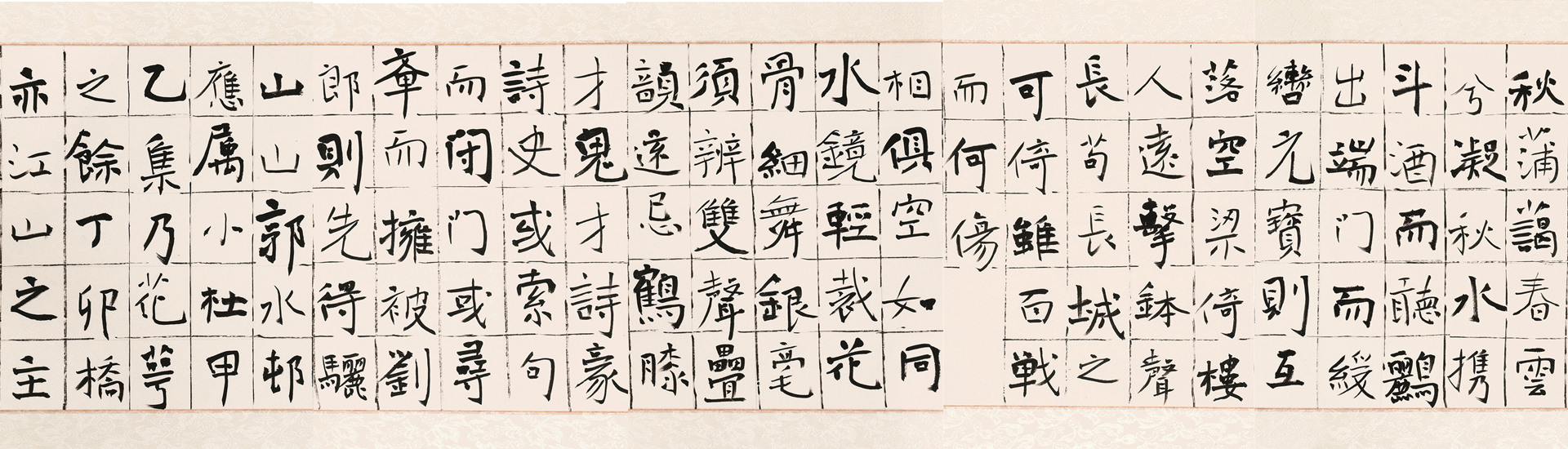

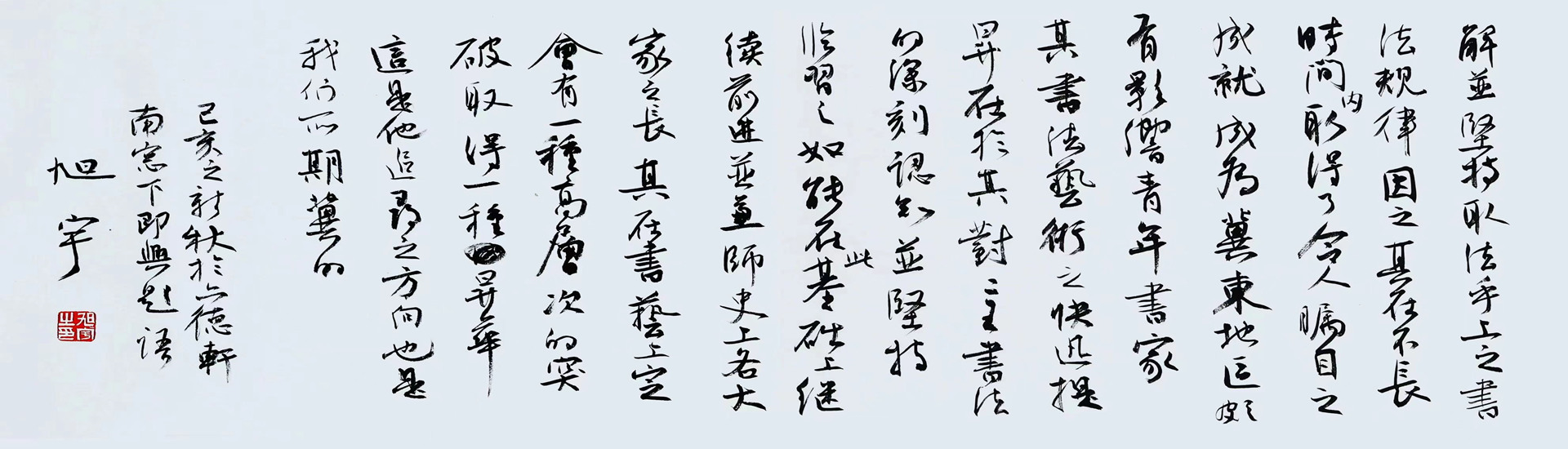

诗坛泰斗臧克家这样称道著名诗人书法家旭宇:“融诗为书,化书为诗。其诗,清新自然,独树一帜;其书,刚健流丽,自成一家”[1]。可见,旭宇在当代中国诗界和书法界斐然成就。他集诗人和书法家于一身,并将诗书融会贯通,“诗在精神的维度上烛照着笔墨的挥洒”,[2]笔墨在形体的挥洒流溢着诗意的灵动。他“左肩是书法的太阳,右肩是诗歌的月亮”,诗书互化,以古开今。他性情旷达,慧心灵透,才思敏捷,所以“在他的身上既有太阳般耀眼夺目的光环,又有月亮般清新高雅的银辉”。他“先以诗名于文坛,后又以书瞩目于世,长于诗歌,精于书法,兼习书论与绘画,还喜好收藏古玉古玩,是一位多学多才、博渉多优,集多种社会职务于一身的艺术家”。[3]他现任中国书法家协会副主席,中国散文诗学会副主席,中国书法家协会楷书委员会主任,河北省文联名誉主席,河北省书法家协会主席,是当代著名的诗人、书家、收藏家、学者,一级作家,编审。

任何一个大家的成名都可以从他的生命积淀和成长历程中找到基因和渊源。旭宇1941年出生于因麻山种玉而得名的玉田。传说中的古代玉田产玉是真是假无法考证,但干宝《搜神记》中的杨伯雍在玉田的无终麻山种出玉的故事源远流长,在这块人杰地灵的产玉之地培育出了许多具有美玉灵性的文人才子,旭宇便是其中的一个代表。旭宇的诗书不但像美玉那样高洁灵透,而且他本身也非常喜爱玉,收藏玉,可以说他已是收藏玉石的大家。

旭宇的故乡刘家胡同的北面是巍峨绵延的燕山,南面是肥沃平展的平原,明澈清亮的还乡河水蜿蜒流过,两岸草木繁茂,河中鱼虾成群。若站在河岸上看去,可见白帆点点,顺流而去。这里是旭宇儿时的乐园,他常在这里捉鱼摸虾,洗澡玩耍。他常常北眺燕山,南望还乡河,浮想联翩,憧憬未来。家乡山水,成了他幼小心灵的最美的图画。正是这丰美水土的滋润、深厚文化的滋养,培育了他的灵性,使得他自幼便天资聪颖,是闻名乡里的小神童。他在学龄前便能背诵一百多首唐诗,同时他书承家学,发扬光大。父亲精通文墨, 6岁时便让他临摹书法,熟读诗书。大概从那个时候起,诗的灵性与书法的神韵就浸润了他的幼小心灵,使得他天资聪慧。年幼的旭宇不但迷恋古典诗词,还时常被墙壁和古碑上的字迹所吸引。他除了在石板上、课本上信笔涂鸦外,还找到了更广阔的空间,墙壁上的标语口号,生产队分配上的百家姓名,都成为了他的练笔的习作。他的诗歌创作的喜好则源于上中学时的一位赵老师。赵老师喜欢创作,时常在报刊上发表一些文学作品。这使少年旭宇暗生出以后要当作家的愿望,写些类似文学作品的东西。后来,他在学校的图书馆里陆续读了《钢铁是怎样炼成的》、《中国的保尔——郑振铎》、《宝葫芦》、《三里湾》等文学作品,这为他后来走上文学之路起了很好的引领作用,1958年他以优异的成绩提前半年初中毕业,被保送到玉田师范学校。入学后他便开始文学创作,经常在报刊上发表一些散文诗歌,使同学们羡慕不已。师范毕业后,因他诗文书法出众,便留在了母校任语文和书法教师,那年他才20岁。书法是他的挚爱,诗歌也是他的最爱,他将精神、情感灌注在诗书中,流泄在文笔间。1964年他被保送到河北大学进一步深造,但“文革”的开始使他不能再在课堂学习,于是他便躲进了学校的图书馆读书,为创作积淀营养、积累经验。后来随着大串联的兴起,在他读了万卷书后,又踏上了行万里路的征程。在串联的路途中,他了解社会人生,思悟创作的真谛;在名胜古迹中,他寻觅大家的踪迹,揣摩书法的高妙。回校后他的书法有了用武之地,他抄毛主席语录,挥毫泼墨,乐而不疲,所写的毛主席语录挂在许多教室中而受到称赞。旭宇虽然饱尝了文革之苦,但从练习书法这一点来说,倒是给他提供了一个机会。

1968年他大学毕业,先是到部队劳动锻炼,担任大学生连副指导员,兼宣传报道组组长。在一年间他竟在《人民日报》上发表了好几篇文章,部队首长大为赞赏,一纸命令,他便穿上了军装成为了解放军的一员,并到内蒙古建设兵团担任《兵团战友报》记者,从此开始了他的文学生涯。他跟牧民一起采蘑菇,一起放羊、套马,一起抗击“白毛风”的侵袭,在艰辛中寻找快乐,在困难中发现美好,在坎坷中磨练人生。正是这草原大漠原野陶冶了他的诗情,锤炼了他的诗心,磨砺了他的诗志。后来,他的《军垦战士见到毛主席》、《小红梅》等6首诗歌在《军垦报纸》上整整发了一版,使得战友们争相传看。从此,旭宇的诗歌便被《解放军文艺》《解放军报》《内蒙古日报》上连续登载。1972年底,他将自己的诗稿寄给了人民文学出版社,时任社长的著名诗人李季的大为赞赏。于是由李季担任主编的《军垦新曲》很快出版。当时《军垦新曲》印了20万册,在诗坛上引起了较大的反响,北京大学中文系还为此专门召开了《军垦新曲》的诗歌研讨会。

李季发现旭宇是个人才,准备将他调到北京工作,但因爱人户口问题而不能如愿。于是在1976年旭宇转业到河北文联工作,后调任《长城》编辑部诗歌散文组组长。在这期间他勇于开拓、锐意创新,在朦胧诗出现时,许多人对此持否定态度,但旭宇说:“朦胧诗的出现,是对过去我们艺术上偏颇的一个纠正。朦胧诗将与现实主义诗歌,与政治抒情诗、寓言诗一起争芳斗艳”,“在他主持的《长城》的诗歌、散文版面中,包括朦胧诗在内的多种不同诗美之花,争奇斗艳,在一定程度上消弭了朦胧诗人与其他诗人的不和谐的声音,促进了诗坛的团结与奋进的局面”[4]。因他能力出众,又被省文联领导派往《民间故事选刊》任主编,他很快将这个杂志办成了具有中国作风、中国气派为老百姓所喜闻乐见的刊物。此时,他还担任了河北省民研会主席,兼任河北省民间文学三套集成主任,还荣获了国家编辑贡献奖。后又因《诗神》出现困境,他又到《诗神》主持工作,把刊物办得有声有色,并相继推出了一大批青年实力派诗人,发行量也突破了三万份,成为诗坛的最有影响的刊物之一,创造了《诗神》创刊以来的黄金时段。不仅如此,旭宇的创作也达到了一个高发期,他相继出版了诗集《醒来的诗歌》、《春鼓》、《天风》、《会飞黄鼠狼》、《旭宇短诗选》,散文诗集《云·篝火·故土》、《白阳吟草》。因他工作和创作成就显著,在1996年当选为河北省文联副主席,1997年高票当选河北省第三届书法协会主席。这样,旭宇不仅成为了著名的诗人,也成为了著名的书法家,他将诗与书法的创作完美地契合在一起,成为了诗歌和书法都到了巅峰状态的人。他的诗得益于书法的风韵,书法汲取了诗的神韵;书法是他诗情的外延,诗情是他书法的扩张。这正如著名诗评家张同吾所说:他把“中国文化中平和含蓄的气韵与诗人个性中的刚正风骨、劲健精神融合在一体了”。诗与书都是他生命与灵魂的感悟,都是他心灵的吟唱、灵性的显露。这正如旭宇所说:“书法也是自我表现。书如其人。”“书法和诗一样,永远是生活的牧歌。”诗和书法都是他生命的灿烂乐章。

二

旭宇首先是以诗歌享誉于诗坛的,如著名诗人刘小放说:“旭宇应是河北诗坛上一位早醒的诗人。”[5]这种早醒,不仅仅是时间的早醒,而且是心灵的早醒,生命的早醒,所以黑格尔说:“诗只对心灵负责”。只有心灵的富裕和生命的觉悟才可能有诗歌的早醒,可以开诗歌的风气之先、时代之先。如他的诗集《醒来的歌声》就是一部“带着春意盎然与料峭献给读者”开时代之先河的诗集。他“推开沉睡的历史”,追问历史,询问社会,拷问心灵,以充沛的激情和深刻的理念呼唤人们醒来,大胆冲破陈旧观念的束缚、勇敢打开思想的闸门,昂首走进除旧布新、万物复苏的新时代。在诗中,他以愤怒的心情控诉了极左路线对人们思想的戕害和对正义生命的残害,大声诘问“被邪恶杀死的真理”究竟是“谁之罪”。他以悲愤的心情这样悼念被残害致死的张志新烈士:“喷进吧,你窦娥的三尺血练/痛心吧,你比干的不死心脏”。痛定思痛,诗人要人们记住这惨痛的历史教训,以作为行进中的警示。但这部诗集不仅是“回忆”,而更多的是展望,描绘出了“病树前头万木春”的春意盎然的景象,以鼓舞人们告别过去,建设美好的未来。诗人浓墨重彩地描绘了绚丽多姿的“草原的花”,坚韧柔美的“家乡的春柳”,飞架南北的“长江大桥”,穿山越岭的“湘黔铁路”,这些富有不同美态的事物和景观,给了我们一种愉悦心灵的审美快感。如《家乡的春柳》中的“七九、八九,/沿河走走,/报春,她不用紫杉红袖,/只向惺忪的原野/招一招手,/有人便会抬头:/啊,第一缕春风/挂在高高的枝头。“第一缕春风”吹醒了“惺忪的原野”,报春的讯息“挂在高高的枝头”。诗人通过家乡初春的景色传神地写出了复苏后的神州大地的春意萌动的新异之美,话语简洁明快,诗意盎然,令人观其景得其神。

旭宇的诗歌是时代的先声、人民的心声,与时代共脉动,可谓主旋律之诗。如果说他的《醒来的歌声》是呼唤人们从沉睡中醒来的“反思之诗”,而《春鼓》则是鼓舞人们建设“四化”的“改革之诗”。面对奔涌改革大潮,他心潮澎湃,激情难遏:“为了追求/创造光明/创造力量/让生命放出奇异的光彩”。他而挥笔写就了一首首昂扬奔放诗歌,就像擂响的春鼓那样催人奋进、醒人心扉。他将自己的激情、理想灌注于自然形态的事物中,使之表现出一种博大、崇高之美,借而显现出人的本质力量和社会发展的态势。如与惊涛骇浪搏击的岩石、震耳欲聋的奔雷、坦荡平展的沃野、飞流直下的瀑布、金轮旋转的太阳,彩锦般的朝霞等都携带着时代的精神和前进的力量给人以振奋、给人以鼓舞。诗人笔下的“春鼓”“似从天庭和地柱的崩塌处奔出来的力神”,“化作了火焰,跳跃着、奔跑着”,“化作了春风,入地、升天”,像“春风的铜号在长空书写雄韵”。在这些诗中,处处洋溢着勃发的昂扬的激情,跃动着向上的精神,表明历史已经打开了“明丽春翠”崭新的一页,让人们描画最美好的图景。“诗集的情调是冲腾的、明快的,诗集的色彩是清新的、鲜丽的。这正是社会变革、时代精神在诗人心灵上的独特折光”,[6]这是沸腾的生活、时代的精神在诗人笔下的诗意再现。

旭宇的诗是充满了大爱之情的诗,这种大爱之情源于他“灵魂深处的爱意,一种切入骨髓中的对民族传统文化的爱” [7],对人类的爱,祖国人民的爱,对家乡故土的爱,对自然景物的爱,使得旭宇笔下的一切都成为爱的表现。可见诗人是一个充满人类精神的人,是一个有着强烈人文精神的人。

这种爱最多的表现的是对家园的爱,美丽的玉田是诗人的出生地,也是诗人精神的家园,灵魂的栖息地,尽管诗人现在名声显赫,但他仍葆有赤子心怀,“常回家看看”,为建设故乡尽自己的一份心力。尽管少小离家,但只要他站在家乡的故土就像安泰一样觉得有了精神,有了力量,有了诗情。他写了许多吟哦家乡的诗篇,表现了他浓厚的恋乡情结。如在《家乡赋》中,他这样写道:“天空的云,我的魂,/旅行千里万里,/一生思念的雷,在梦里/总将亮晶晶的爱,落在家乡的土地上。”诗人的魂虽像天空的云一样飘飞,但思念的雷声时刻在梦里咋响,爱的雨丝总是飘飘洒洒“落在家乡的土地上”。诗人运用神奇的想象,借用自然景观把自己对家乡的情爱表现得真挚感人,使得主观的东西客观化,抽象的东西形象化,可谓借形传神、气韵生动。又如《冀东行》:“轻轻哼一声皮影唱腔,便吐出一个可爱的家乡,/我握着山里人给我的笔,/在冀东山水间拾取母亲给我的诗行。”诗人直抒胸臆,袒露心扉,真切地表达了对家乡的爱恋、对母亲的爱戴。诗人那出神入化的笔、那美轮美奂的诗都是家乡山水的赋予、家乡人民的给予,没有家乡,便没有他诗歌的生命,所以“皮影唱腔”是他最美的乡音,“冀东山水”是他最美的图式,“山里人”是他最爱的亲人。这铭心刻骨的爱,圣洁无暇的爱,便毫无遮拦地流泻在诗人的诗行中。诗人爱家乡的人民,爱家乡的土地,爱家乡的一草一木,几乎家乡的一切都是他的最爱。如家乡的春柳:“我爱家乡的春柳,/灾年为我们分饥,/丰收,为我们编篓,/扎个花环,献给烈士,/告诉他春已归来,/绿了坟头……”;家乡的白云:“这一片片白云多柔,/这一片片白云多暖,/柔暖的云飘过我的心,/我的心湛蓝、湛蓝”;家乡的明月:“故乡呵,我心头的明月,/多少年总是缺着半轮,/而今您年年收获着幸福/城里的我便岁岁播种着欢乐”;家乡的红枣:“有多少诗句,/献给我家乡的红枣?/每粒枣儿含满韵律任读者品嚼。”在旭宇的这些诗中,始终“贯穿着一个抒情主人公‘我’的鲜明形象,这个‘我’既有诗人本身独特的个性色彩,同时又是时代和人民的共同代言人”,他“把这种个性和共性很好地融合在一起,因而能引起人们的强烈共鸣”[8]。同时在这些诗中,不仅表现了诗人对家乡的热恋,也表现了诗人对祖国的热爱。他是以一个赤子的心怀来歌颂家乡、歌颂人民、歌颂祖国的。

《诗大序》说:“诗者,志之所之也。在心为志,发言为诗。”[9]诗歌作为一种的独特抒情文体有自己独特的言说方式。创作主体常常借用外在的客体来表现自己的志向,把心智情感投放到与之有相同美质的物体上作寄托,为象征。旭宇的诗也是常常采用借景抒情、托物言志的方法来表述自己的情怀。如家乡的《我是一棵柳》:“我是一棵柳,/将爱深深的交给泥土,/情感里只有春天的色彩,/血液中只有绿色的河流。/我愿岁岁播种春光,/终生把阳光收获,/即使风雪将我捆绑,/只能暂时封住我春的歌喉。/可以把我劈柴烧,让我为烈火大声欢呼,/可以把我做成龙舟,/让我伴勇敢的心与风浪搏斗,/但不要把我做成棺材,/去伴那些腐臭!”诗人为柳写照,也是为自己画像,借此抒发志向,表明心智。柳的坚韧、高洁的品格正是诗人所追求向往的一种人生境界,同时也表达了他为祖国为人民的献身精神。在诗中,柳与人异质同构,做到了物我合一、妙合无垠,且情韵丰满、意趣盎然,令人咀嚼不尽、思索不已,既给人以精神的向往,又给人以审美的愉悦。再如《春鼓》,诗人以春鼓自喻,抒发肺腑心声,表达铮铮誓言:“我应是面春鼓,/祖国,你擂吧,/我敞开金色的胸膛,/还有强音/只为春的世界/不为冬做狂吼。”诗人以春鼓自喻,显示了一个充满忧患意识的诗人为国家发展和时代进步的所应有的担承意识和奉献精神,令人肃然起敬,感佩直至。在这些言志诗中,有时诗人有时隐去自我,用一种隐喻的方式来表现,但却可以看出诗人的人格精神。如:“家乡的枣树,/即使遭了虫害冰雹,欠收了,/多挨三竿,从不抱怨,/只是期望来年的风和雨调。”枣树这种默默无闻的奉献和忍辱负重的精神不正是诗人人格精神的追求吗?不也正是诗人家乡人民的坚忍负重、大度从容的襟怀吗?

一个卓越的诗人,应该是一个哲人、思想家。他的诗歌精神应是他人生体验的结晶,个人修为的心得。这虽是个体经验、一得之见,却有着普泛的真理性,甚至可以成为时代的精神,历史的规律、人生的真理。旭宇的诗积淀着他丰厚的人生经验,表达着他深刻的理性思考,所以他的诗不是皮相化的、时髦化的,而是蕴含着的思想,浓缩着哲理,并且能够把形象和哲理紧密地结合在一起。在创作中,他“一方面通过丰富的联想和想象,从生活的个别事物中由表及里地向纵深开掘,从中提取出深刻的内涵;一方面又用丰富的联想和想象的点染,深化了这个主题,使诗作放射出耀人眼目的理想光辉”[9]。如在《春雷》中:“是谁在哪里呐喊,/让万物不再沉睡?/醒来的只是种子,/枯枝败叶在角落里腐去。”就这短短的四句诗,但包含着巨大的思想容量,令人惊叹,颇似无声处听惊雷,振聋发聩。如《鸡雏》中:“对于昨日/蛋壳般的破碎,/我闭上了思念的瞳睨”。“再不愿把天真的爱/和渐亮的天,/装进那污秽、空洞的/躯体。”诗人从雏鸡破壳而出这个日常的事物中,看到了事物的新生而再不会为蛋壳的破碎而思念,再不会把美好和光明留给空壳。这样便给人一种哲理的启迪,一种人生的警示。再如《火》中:“因为我要燃烧,/火是我的生命”,这完全可以作为人生警语或座右铭,其理性的力量是强大的,内涵是深邃的。

旭宇的诗不但感情真挚,内蕴深邃,而且趣味盎然,充满美感。读之,赏心悦目;读罢,意犹未尽。如《会飞的黄鼠狼》通过维妙维肖的细节,奇妙动人的动作写出了黄鼠狼偷鸡的过程:黄鼠狼先是咬住鸡的脖子,“母鸡憋得喘不过气来,/两个翅膀不停的扇地;/黄鼠狼借着鸡的翅膀,/忽地一下子从地上飞起,/带着母鸡跳过墙去。”诗人把黄鼠狼偷鸡的过程写得充满谐趣。如果没有对生活的细腻观察和自己独到的心得是不会将此写得如此生动,令人会心一笑,忍俊不禁。诗人常常借用多种修辞手法,将诗写得清新自然、含蓄隽永、简洁明快创作风格。他的诗有非常鲜明的画面感,动静结合,情境结合。如《城市的夜》:“喧闹的海/睡着。/几处灯的水珠/闪耀。/门窗的眼闭合了,/美的梦/笑在睫毛。”诗中有画,画中有诗,诗画合一。他在诗的表现形式上也是多种多样的、不拘一格的。他在继承中国古典诗歌优良传统、汲取中国民歌精华的基础上锐意探索、不断创新,形成了独到的创作模式,开拓了现代诗的写作路径。

三

旭宇的散文诗也写得非常精妙。他用自由之笔,把自得之见、自然之情、自在之趣表现的洒脱自如,起伏跌宕,或“如山石般浓重,或似鸥翅般轻盈”,或像急流般奔泻,就如他的书法一样,在“迅疾中操稳健,古朴中寓空灵”,潇洒简远、宁邃澄清,境界全出,表现出了崇高、优美、清新、柔美、朴拙等多种多样的美姿美态。

散文诗作为诗意化的散文,是用生活的片段给人以生命的启示,用内在的激情给人以精神的感染。旭宇的散文诗是他人生的感怀、创作的感受、经历的感悟、历史的感想,写得独出机杼,别有新意,且言简意赅,凝练含蓄,文采飞扬,可谓篇篇珠玑,字字生辉。如《春的早晨》,“春的早晨,是沐浴着的……等待庄严时刻的诞生……春的旭日,是在新生万物的欢呼中,微笑着跃过地平线的横杆,向无限的天空冲腾着,飞翔着,我们的血液如河流,向它奔泻。原来,会沐浴的早晨,是为它而洗礼,歌声送给它,春心送给它,天空送给它,……春的早晨,春的旭日,是我们升腾的年华。”这春的旭日,是伟大祖国欣欣向荣的写照,是改革时代的突飞猛进的跃动,是亿万人民勇往直前的冲腾。作者用诗一样的语言,昂扬奔放的激情,为民族的复兴、国家的崛起而高歌,而欢呼。在创作中,他“神游千里、思接千载”,“灵魂在九昊之上,风韶在漓江之畔”,“笼天地于形内,挫万物于笔端,这样使得他的散文诗想象丰富,形象丰满,思想丰实。如《长城》:“在秋天的影子里我登上长城,登上中国的历史,骄傲与悲哀。/心灵抚摸火与血的故事。八千里路云和月堆积成生命的方砖。/朔风中的衰草任淡淡的夕阳评说,感染着南去征鸿。曾经辉煌过的太阳伴着游人拾阶而下,追忆着始皇的畅想和无情的凋落。/梦,总是伟岸而光彩。/从此,我们生活在长城的臂弯里,是摇篮也是困井。/如果这种骄傲没有筑起,我们民族的历史该如何装订呢?/……奔流不息的生命永远属于它善纳百川的气魄与雄心……山与海的拥抱。”他“登上长城”,抚摸长城砖和“火与血的故事”,追思历史,感悟历史,诘问历史。长城就是一部长长的民族发展的历史,一部长长的历经千年而不褪色的画卷,从中可以看到民族的成败衰荣。在长城上看到:长城既是一种守护的屏障,也是束缚自己的一个困井;既是我们民族筑起的骄傲,也是我们民族自封的悲哀。最后,他指出:一个民族的兴盛和发展不在于它的固守,而在于它有“善纳百川的气魄与雄心”、“山与海的拥抱”。可谓高屋建瓴,醒人心扉。

不仅是对社会人生的感怀,就是作者的沉思默想也充满了灵性和妙趣,可以成为警言妙语,给人一种快慰心灵的启悟。如“通向心灵,需要的是一种真诚与超越”(《走向心灵》)。“人生如一株树,所结果子全要奉献;人生如一股清泉,所有甘露全为滋润其他生命”。“生命的本质就是利他”(《走向心灵》)。“从心灵深处开掘出奉献之泉,利他之行便是一种神妙的享受”(《首先》)。这是作者的个体生命所得,人生经验所积,可以成为是我们人生的箴言、警言、名言。

在旭宇的散文诗中,不仅写追思历史,也回忆人生。他的这些回忆性的散文诗,布满了他人生行进的足迹,洒满了他的温馨而甜蜜的童年时光,充满他对往昔农家生活的深情眷恋。如写童年之乐:“小朋友追逐牛犊在田间奔跑呼叫,挖来几块黏黏的黄泥,在青石板上塑造起生命的追求,小牛、小狗都长了翅膀,每一团泥巴都能与心灵对话。玩得兴起,小朋友将自己也塑成了泥人,彼此笑着每个人的面目皆非。”这把儿时玩耍的情态写得惟妙惟肖,童趣盎然。如写家乡之美:“小溪穿过晚春,自然有了几分春意,一路多情的向村庄流去,任翠柳蘸炊烟打扮它,几分风骚。这小诗般的清新之流,无人注目,只有在农家的饭锅里,才会成为一个梦想,一个明天的追求。”这将晚春时节的田园风光写得清新自然,令人向往;如写农家之福:“打谷场上更是幸福,一张苇席躺满了一家老小。一桶新打的井水,一个新摘的西瓜,和着笑声香甜而清爽”。这把农人的天伦之乐表现的其乐融融,甜美欢娱。这些旧日的游乐方式和田园风光现在可能已经不在了,但却永远地留在了作者的记忆里,成为他心中美好的记忆。因为“记忆童年便是幸福。每一个微小的细节都是人生一部辉煌的巨著”(《入学的日子》)。

作为同是书法大家的旭宇,自然也用散文诗的形式表现书法之美,那诗意的描绘,那灵性的传达,那神性的辐射,几乎达到了令人拍案叫绝的地步。如《书法家》:

春云似柔软的宣纸,瀑布一般在眼前打开。/千斤狼毫开拓着群峰和险峡,随后是万里洪峰的奔泻。/平滩。急流。或山石般凝重,或鸥翅般轻盈。月的清辉,霞光的幻影,在九曲的江流之上,如爱情诗的迷离。/他将自己注入笔端。灵魂在九昊之上。风韶在漓江之畔。/涛声,虎啸,在笔墨的走动时,历历可闻。/大江长城,五千年雄浑俊逸,都在这不足尺的竹管里凝聚。/一生的悲欢和耕作,也都在这洁净的原野里收获。/咫尺间,他作着一生的艰难旅行。/悬挂于宏大的楼馆,得到的是一片雷鸣般的礼赞。而在挚友斗室,三尺条幅,竟是他六尺身躯在那里踱步,沉思,侃侃而谈。/登踏千年墨海云烟,他是一条东方龙。

诗人将自己生命之气、之神灌注其中,写得大气磅礴、气象万千。这既可以看做作为诗人书法家的自我写照,也可以看作是对所有书法家的人生赞誉。

诗与书,都是旭宇本质力量的感性显现,人生至高境界的美好呈示,显现出了生命的灿烂光华。他诗含书境之神奇,书融诗意之精妙。“赤子之爱,生命之诗,灵魂之书,多向度的审美交响,成就了旭宇——这位诗人的书家的不朽乐章。”[10]

注释:

[1]赵丽肖:《旭宇:书法是有形的诗》,《旭宇诗书艺术研究》(下),中国文联出版社2009年版,第431页。

[2]冯宝麟:《植根于大文化的沃壤》,《书法家》2003年1期。

[3]于兴:《旭宇的太阳和月亮》,《书法导报》,2002年10月3日。

[4]蔡子谔:《逆境雄才话旭宇》,《旭宇诗书艺术研究》(下),中国文联出版社2009年版,第467页。

[5]刘小放:《漫读旭宇》,《光明日报》2006年7月7日。

[6]苗雨时:《浓烈的抒情 独特的想象》,《河北当代诗歌史》,中国戏剧出版社2003年版。

[7]高洪波:《白阳吟草》代序,河北少儿出版社2000年版。

[8][9]龚富忠:《深沉的思考 理想的光辉》,《河北诗歌论》,花山文艺出版社1989年版。

[10]杜泓:《诗人书家的生命三原色》,《当代书法网》2007年10月。