一、高蹈于传统沃野的旭宇

心田上有传统的艳阳高照,立高标于前路,结华滋于垒土。犹攀珠峰,虽不及顶,亦高逾太行;笔挟使命与导向,于传统资源营构碑帖融合书风,挥写时代风流。

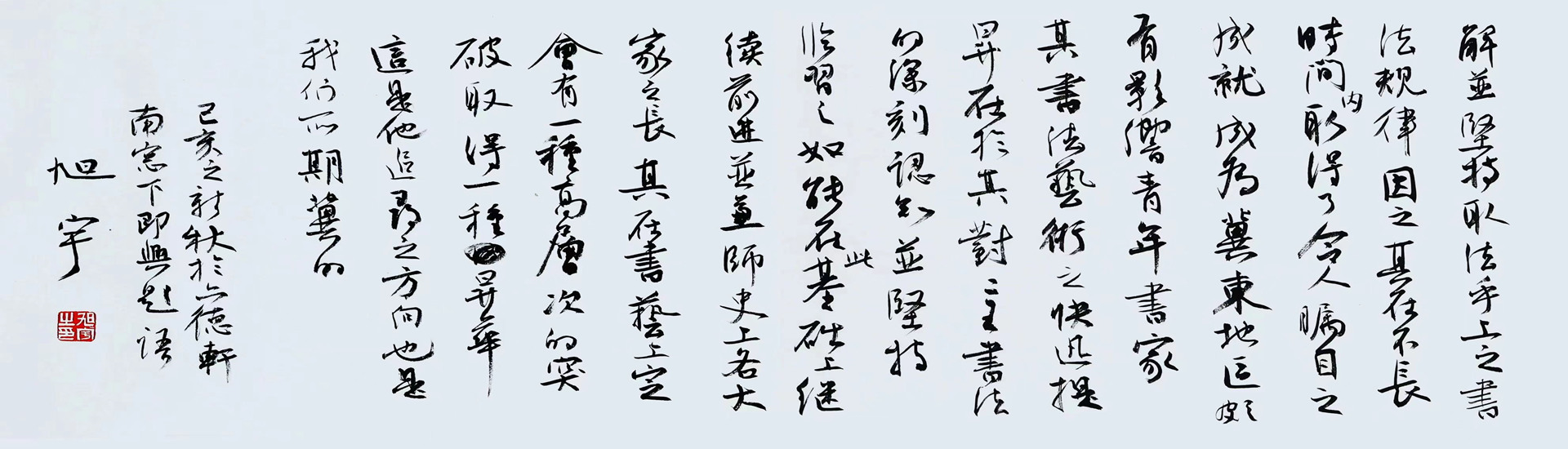

1983年在«沧州日报»编副刊时,一天,前辈书家刘芳庭先生,拿一幅旭宇的行书作品示我,并说:“清雅端方的二王传统路数,大家的气派。”当时,“书法热”方兴,人们都在秉持着“大跃进”的惯性,“文革”的盲动在飞龙走凤,尤其是青年人,并不知传统为何物,一味地怪诞恣肆。于是读过了那幅作品也就置诸脑后了。

1987年我调来省会,在省宾馆和年历上又见到了旭宇先生的作品,笔挟风雨,大有风涛啸谷、排山倒海之势,书风的野逸出新,较之青年人的流行体有过之无不及。我不禁惊谔:“这50开外的人,竟然‘老夫聊发少年狂’起来。”后来才知道,这属于书家一过式地体验。正象美食家,遍尝人间百味,然后弃择。

此后,旭宇的书风就一头扎进了传统经典的殿堂,立高标于前路,结华滋于垒士,以碑帖相融的行草书行世,以充满生命力的“今楷”,扣开创新之门。再也不见踌蹰与犹疑。

旭宇先生之深入把握传统,是有其充份道理的。首先是“文以载道”,笔下凝聚着责任二字。他是人民哺育成长的艺术家,他是文联名誉主席,中国书协、河北书协的领军人物。换言之,旭宇理应是位夫子式的人物,他的笔下理应流淌清正美好的艺术,承载着一份构建和谐社会秩序的导向与责任。旭宇认为,传统经典书法,做为国粹与天地并存,其价值就在于她的纯粹性。她不仅是艺术的极则,而且是在儒、道、释传统文化背景下,由历史总结并树立的具有道德意义的高标,在当代仍然蕴含着构建和谐社会秩序的潜在力量。然而现实是,自沈尹默、白蕉、于右任等一批书法大师谢世后,当代书法已经从文人书法,滑向了市民化的书法境地,虽然具有普及性,但带来了文化层面的缺失,并混淆了书法艺术的评判标准。这就像流行歌曲人人皆会,但格调不高,甚至情趣低下。而美声和严肃音乐,因其高、雅、难,能掌握者则寥若晨星。

因此,旭宇先生在不停地向书法界、向第子们呼吁:“习书应取法乎上,以二王为基。这犹如攀登珠峰,虽半途而返,也高于太行。”在他出版的«艺术随谈» “不入晋格 终成俗品”一文中谈到:我觉得魏晋是源头,是中华民族现代艺术、现代文化的源头……书法的晋格品质是什么?就是表现个性,不带功利,而且丰富多彩,是一种清趣,一种禅的境界,修行的境界,一种忘我的境界,绝对是一个高的境界,那他就不俗了,作品也就超凡脱俗了。所以提倡高古、高雅、高品质、脱俗,这应该是永恒追求。在他的«再说晋格»一文中,就技法的层面,他强调:“谈取法作品或取法哪个人,这只是对了一个方面。还要取法到最高、最清澈的源头上。那书法就不是在学下流,而是立意高远,置身上流了……”同时,他告诫人们,习书要有“蝉蜕”精神,不可急功近利,要靠科学态度,最终水到渠成。”

旭宇先生本人的书法实践即如其说。他是沉浸于二王一脉帖系的,尤其崇尚二王手札的浪漫主义风格。他在继承的同时,广泛涉猎历代碑版,来打造属于自家的碑帖融合的书风。做为一个文人书家,他的学养、阅历、品位不在话下。但他深知,高度的修养与激情的发挥,则会对技法的精到,提出更高的要求。否则,就不能实现法则之内的抒情挥洒。因此,朋友和弟子们发现,旭宇先生虽年近七旬,依然临池不辍,辨毫发死生,殊纽挫锋芒,将传统的精华拿过来,以为我用。半个多世纪的积累,使他对二王的字法、执笔、运笔的规律,已然形成了自己的家数与符号,并使他的书法由创作式而升华到了一个“随心所欲而不逾矩”的天然境界。在一些笔会上,人们会发现,当一些书家因遇到生僻的词句,而显得捉襟见肘时,而旭宇先生则不然,无论新诗旧词,一管颖毫往往承载着激情而飞舞,竟然能产生更为精彩的佳作。

旭宇先生常以碑帖融合的行草,挥写竖幅巨制。在2002年于省文学馆举行的个展上,当代著名书法家张旭光先生观看展览后,情之所动,连夜撰文«心灵深处的合力追寻»评价道:“观旭宇的书法总是情不自禁地被牵着走。那线的流畅的韵律,与人的生命节律同步鼓荡着;那形的高峻使人获得许多的真诚和坚强。此时,我才真正感觉到了年轻,感觉到了人生有了艺术是多么的美好和幸运……他不由自主地深入到‘晋人’格中,主攻«圣教序»得其形也得其韵;又追«兰亭序»和俯仰势态;再嚼二王手札之灵妙、超拔与旋律,从而在晋韵上获得了收成。以此为新的起点,他又沿着行书的演变路程,对王献之的行草、颜鲁公的开张、苏轼和米芾的欹侧、王铎的跌宕与涨墨,一路研习,一路领悟,终于筑起了自己帖学的广厚基石……旭宇先生偏偏又生于‘自古多慷慨悲歌之士’的燕赵大地,历史上几百年的北魏文化,无疑是燕赵风骨的重要内容。这一方水土,这一方文化,和至今仍存活在燕赵大地上的数百块汉、魏墓志,又本能地与生于斯、长于斯的旭宇之生命情感相共鸣,推动着他把生命、性情、情趣作为书法第一要素来把握。魏碑的风骨也开始与时代对话。

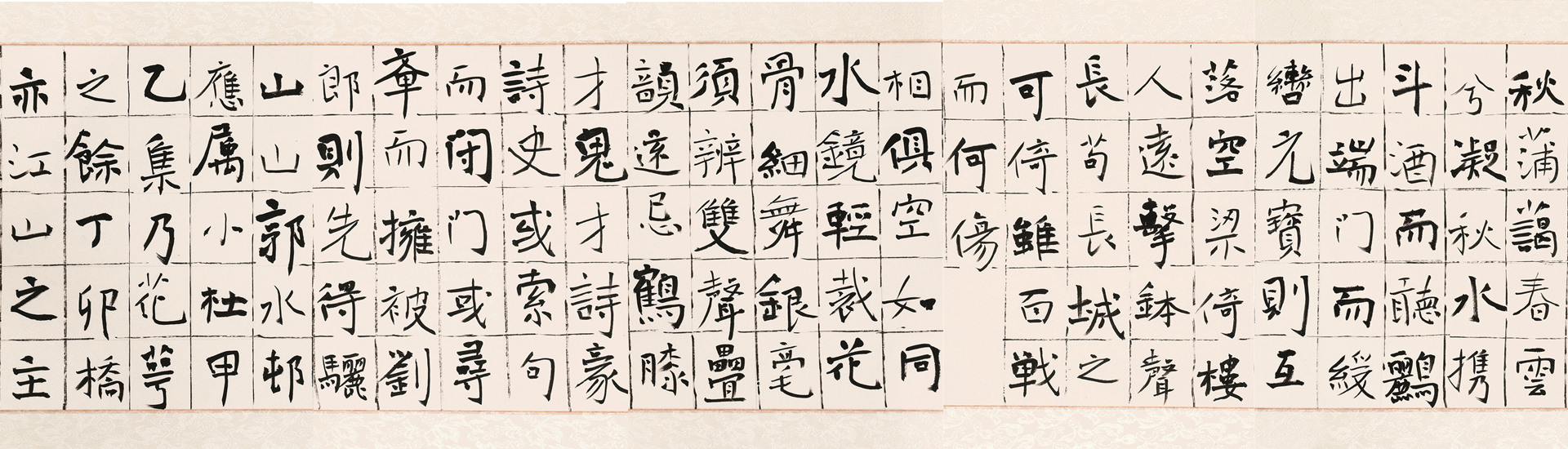

旭宇先生的碑帖融合与以往书家不同处,是以帖为主调,以碑来增意趣的。就是以帖的流畅来共舞,以帖的神韵来贯气,以帖的文雅来造境。他所有行草作品,如«张南轩诗稿»等皆飞扬畅达,连绵贯通,字字呼应,引带自然,基至出现了多字的组合,似有宋人的手稿信息。他的高堂大轴,则更加淋漓畅达,如大海之波涛,一浪推着一浪,不停地翻滚奔涌,势不可遏。同时,我们能从作品中又分明读出了那刀切一般的方笔,那转折处的断笔,还有那出钩处以刀走石般的坚劲。细细品味,确乎比一般尺牍、手札多了许多金石之气,峻拔之姿和铿锵之音……凸显了传统文化品格,增添了时代审美情趣。使我们看到了碑帖融合的前景,也点出了一条碑帖融合的新路。

当代书家们也有同感,旭宇的手札书法,则完全是一派闲雅、恬静的气息,类似于近代大家白蕉的的风骨,都是继承,品味、消化晋韵之后的反刍。只不过与白蕉比较,旭宇先生在散淡自然之中,又融入了金石的交响与旋律。

二、赋古楷以新生的旭宇

与时俱进,理论与实践同步,“激活唐楷”,“创立今楷”,赋唐楷以新的生命力,从而获得现代转型,为书坛所共仰,当选“全国书法十大人物”

创新是个恒久的命题。古代书家也说,“若无新意不能代雄”。

但书画虽为同源,二者创新的临界点有不同。因为书法超越了字法的约束,将沦为绘画的俘虏。如果你细加品察就会发现,历代书法代表人物虽锐意创新,并未能给书法带来本质上的异化。但可以感受到尚韵、尚意,一条激情的红线在与时俱进。他们都寻求到一个很好的定位,诚如京戏的流派,四大须生同唱一段板式,圈外人听了如出一辄;行家听了判然不同。

旭宇深入传统但并不泥古。他说:“颜真卿是楷书的巅峰,但我们不走出这大山的阴影,就会看不到大海。”做为中国书协楷书委员会主任,他于2007年在省会石家庄组织召开了全国楷书委员会议,并在会上提出要打造创立“今楷”的概念。有人称这是书坛上一个大的“事件”;更多的人则认为具有划时代意义。经过书家与媒体的论辩。旭宇先生终以“今楷”的提出引起书坛广泛重视,并具有时代艺术价值,而当选2009年“全国书坛十大人物”。

旭宇在他的«今楷论纲»中指出:“做为中国书协楷书委员会的工作者,肩负着研究和推动当代楷书发展的神圣职责与使命。如果说书法是一棵大树的话,那么它的土壤就是中华民族传统文化……楷书是主干、行书和草书是枝叶。只有主干高大,枝叶才能繁茂。因而研究和推动楷书的发展,不仅对楷书本身,而且对整个当代书法的全面发展都具有重要意义。”

旭宇以历史的眼光解释创立“今楷”的现实意义,他说:“唐楷的繁荣成熟达到了一个历史的巅峰,但它同时也遮蔽了其前丰富多变的魏碑,遮蔽了唐后楷书的发展与创变。可以说唐代以后至清初,楷书几乎没有新的起色。一代代书家们多是在欧、颜门不讨饭吃。直到清代乾嘉之后碑学运动的兴起,其对唐以前充满艺术魅力的魏碑再次发现与挖掘,才再次开创楷书发展史的新局面。新时期以来,书法走向展厅,书作的视觉效果要求被凸现出来,除奇异的北碑和颇见功力的蝇头小楷,偶在展厅现身处,那曾经被奉为典范的虞、欧、褚、颜、柳楷书,都长时间在展厅销声匿迹。楷书走向衰寂,楷书走向式微。于是有高明者呼吁要“激活唐楷”,要振兴楷书,楷书能否激活?楷书能否振兴?楷书的发展方向在哪里?它成为书坛一个久久追问而不得答案的问题。”

旭宇先生就艺术的时代精神谈到创建“今楷”的必要性,他说“古代的楷书是以实用为前提的,诸如纪事、署文、纪功。属于文人日常案牍生活所需。当代则艺术功能为第一,主要是为了参展。因而当代人写楷书,就不能简单地临好古人碑帖,写好某碑了事。由实用转向艺术欣赏化,这个转型是时代所需。当代楷书的发展,也有古人所不具备的优势条件。如无比丰富的历代书法史料资源,宫廷收藏和大量出土的文献,先进的现代传媒、印刷技术,相关现代艺术展厅形式和现代意识的支撑等等。就隶楷而言,近20年在展览上也营构出一种继承与创新的新生貌。而它主要发展的变化基因,就是对二十世纪大量简、牍、帛以及砖瓦铭新出土资源的利用。楷书亦当如此。”

笔者曾问旭宇先生:“今楷应具有怎样的艺术特征?”旭宇先生打了个比方,说:“古人说楷如立、行如走、草如跑,比喻很生动。如果说楷书是立正的话,站得端正庄严是站着,那么,‘稍息’也是站着,做一个姿势也是站着,回眸一笑,做一个造型也是站着。楷书是站着的,可以有多种美丽的亮相来打动人心的嘛!具体来讲,今楷在点画上要有新意,使楷书线条进一步丰富起来;今楷在结体上要有今人自由自在的精神;今楷在布局上也可借鉴行草的优势,产生章法的变化,增加其艺术含量,给人以新的美感;今楷要能够传达人们的情感,像诗歌一样言志抒情……总之就是调动各种因素,使楷书更加艺术化,获得现代化转型。”

令人可喜的是,在今楷观念提出后的九届国展上,评委们以之为标准,评出了系列楷书新作,有的获得了金奖。今楷的理论终于付诸实施,人们都说:“唐楷终于被激活了”!

旭宇先生不仅是今楷的倡导者,也是实践的先行垂范者。旭宇少时就打下了颜楷大字的深厚功底,是由颜书而转入二王行草书风的。在历届的展览中,也总是以行草示人。而今就不同了,人们去他家拜访,只见案牍上、地上总会有新挥就的楷书,墙上也悬挂着琳琅的出土碑碣拓片。每次展览上总会有他的今楷佳作呈现。这些楷书是以颜鲁公为基调的,加上魏碑墓志的灿烂多姿,以及行草的美妙笔意,多年行草锤炼融入其中,使他的楷书蕴含着一种活跃流岩的气机,从而扬弃了颜楷如“辕下驹”、“叉手农夫”式的拘束与板刻。显得更加宽博与灵动。碑书的斩截与劲爽以及转折处有龙门造像的方健,还有依循文字学、情感的飞扬产生的抽减变化,正应了前贤“能增能减为书中圣手”那句格言。他在楷书章法上,又汲取了汉碑直接刊石的古朴、错落、自然的行式。他没有像流行书风那样肆意解散字法,也没有故意安排章法的怪诞出奇。整体而言,仍然葆有传传楷书经典的高品位以及精、难度。而做为今人情怀与性灵的渲泄,则扫却了古人过于沉寂与木然的沉坷。从而赋与了楷书以旺盛的生命力与时代精神,可以传世,可以做为范本临习,为书坛人士所首肯、嘉许。可以说,这是史无前例的今楷,理所当然,恰如其份。书家一世,于书坛有此奉献,足矣!

三、诗人眼中的诗人旭宇

早醒的诗人,对人民、对山川草木一往情深的诗人,直面现实的勇士,“春天的明丽,是我诗的主要色彩。诗思常伴着时代的脉搏与旋流律动、飞舞……

“他将自己注入笔端。灵魂在九昊之上,风韶在漓江之畔”——旭宇用这样的句子礼赞书家。

“与青春同龄的旭宇”——友人评价旭宇人格的佳句。

“我就是那支紫毫,一条抖动不老的长江”——旭宇寄意自己的书法事业。

读了这几句有关旭宇的诗句,相信你的心旌已然飞舞于诗化的旋流中了。康有为说过“千古之至文,未有不出于童心焉者”。说“旭宇与青春同龄”,这话很贴切。旭宇虽近七旬,却依然保持着一颗赤诚的童心,触物生情,悲天悯人,有大爱仁心。这不仅是出于天生,更是诗人学者的秉赋。他交友收徒仅凭“第六感觉,把一颗火热的心交付与你;遇有天灾人祸或朋友相求,就慷慨解囊,捐赠过数不清的作品,并不求回报;他在公众场合讲话,从没有官方的套数,每一回即席讲演,都是一篇动人的美文,谈吐间常有电石般迸射的思想火花。人们都说,与旭宇先生在一起,爽透了!

做为当代著名诗人,旭宇先生身兼中国散文诗学会副主席、«诗神»杂志的主编。早在上个世纪80年代,就以诗歌的现代主义创作手法饮誉华夏诗坛。至今已出版过«白阳吟草»、«醒来的歌声»、«军垦新曲»、«春鼓»、«会飞的黄鼠狼»等多部诗集。著名书法家、诗人张旭光,读过旭宇先生1980年7月写的一首«红枣»,说:“至今都忘不了’有多少诗句,献给我家乡的红枣?每粒枣儿含满韵律任读者品嚼。家乡的枣树,即使遭了虫害风雹,欠收了,多挨三杆,从不怨恨,只是期望来年的风和雨调。在遥远异乡的秋夜,我把星星,一颗颗数着,红了,笑了,多像我家乡的红枣。问天上,也有父老栽了一天的枣树?夜夜,让人们品尝思念的美好……张旭光说,我相信不管是谁,读了这样的诗,都会生出全身的清新、悠远、空灵和跌宕。旭宇的诗是在汉字“义“的导引下,把音的要素美到了极至,诗人与非诗人,大诗人与小诗人的作品究竟有多少区别。直到读了旭宇的诗,我才关注这一崭新的独创性课题。

著名诗人刘小放与旭宇是挚友,他经常“面对旭宇,我一路读来”。他说:“首先,旭宇应是河北诗坛上一位早醒的诗人”。还是在上个世纪70年代中期,那时,旭宇因在人民文学出版社出版了印数数万册的诗集«军垦新曲»,而诗名远播。当时,河北的诗歌作者,还大都写着传统的古典加民歌体,而旭宇已率先写起意象“朦胧”的自由诗了。无疑,他的求新精神也给了我很深的启迪。在改革开放之初,旭宇任«诗神»主编,使«长城»成为当时发表诗歌新锐作品的重要期刊,也成为新时期诗歌冲破思想禁锢的前沿阵地,成为河北文学复苏的重要平台。他发表的一首悼念张志欣同志的«启明星»如今读来依然回肠荡气:“喷进吧,你窦娥的三尺血练,痛心吧,你比干的不死的心脏,历史在此刻呀,也在痛哭流涕,他痛苦的记忆里,竟增写了这罪恶的一章。”这是他少有的发出痛心疾首、有着血泪呼号的诗篇,只有诗人为正义而歌时,才显示出这种忘我的胆识和无畏的血性。

著名诗人刘松林也有同感,他举出旭宇的一首«冀东行»:“燕山睡在我的记忆里/他是我绿色的童年/曾记得头上的白云走不完/一颗心儿被小溪缠在青山/……不知是谁把云的手帕抖动/精美的瓷器上洒了银霜一层/轻轻哼一句皮影唱腔/便吐出一个可爱的家乡……在70年代至80年代初,当许多歌者满足于单调的比、兴手法,在事物的具象表层上抒发感慨时,从不以“先锋”、前卫标榜的旭宇,对于诗歌现代主义手法嫁接之快,及在创作中得心应手之娴熟自如程度,着实令人有些吃惊。

诗人刘绍本欣赏了旭宇诗集«醒来的歌声»谈到,时时被作者对祖国、对人民、对山川、对草木的一往情深所打动,思想的潮水被搅得波澜层层。如“自己的诗行‘带着春意的盎然而料峭’;‘春天的明丽是我诗的主要色彩,然而,我也没有忘记把韵律的长鞭,抖向角落处的残雪。”比如作者笔下的“金鸡”:一身太阳的光羽,连头上的冠也是高举的旗!你的歌是一支火炬,早起者举着他,向残夜进击。这是多么具备审美意识和深刻思想的诗歌。

著名文艺评论家,作家蔡子谔先生,对旭宇同样擅长的旧体诗之“品”,也有很高的评价。他认为旭宇所作汉俳,收入在有众多诸如赵朴初、钟敬之、林木、公木、杜宣、邹荻帆等蜚声中外的这些老诗翁参与的«汉俳首选集»中的六首汉俳,被日本现代俳句会会长、俳句巨擘金子兜太先生,认为是此集中最饶诗味、最为精妙的汉俳创作之一。其«读李清照词»云:“小窗敲夜雨,残烛冥冥燃尽愁,,清晨泪不收。”实为客观与主观、意与境、情与景之高度统一。“含不尽之意,见于言外”,深得含蓄蕴藉,淡雅清隽意境也。以“燃”状其灼伤灵府的痛切之感。着墨无多,曲折有致,是为“曲喻”也。类似这样的“兴、比、赋”散见于旭宇的律诗和诗词之中,其“风骨、品位之高,为当今并不多见。

本文作者:牛惠宾