旭宇是中国书协副主席、河北省书协主席、中国散文诗学会副主席。作为有着深厚文化底蕴和学养的著名书法家,多次在河北省书协会议上言及“蝉蜕”精神,我以为是发人深省和振聋发聩的。特对此问题专门就教于旭宇。旭宇从一个鲜为人们关注的“蝉蜕”现象切入,以深厚渊博的传统文化为内蕴,从艺术美学或日书学美学的视角着眼,揭示并阐发了一个书家应当如何反省、突破、解放和超越自己,打破思想方法和思维方式的束缚和桎梏,达到由“量变”到‘‘质变”,亦即在弃暗投明、破旧立新乃至脱胎换骨等诸种艺术实践意义上进行“蝉蜕”,从而“羽化登仙”,成为真正意义的书法家这一认识论和方法论的规定内涵,无疑具有很强的实践指导和理论创新意义。故将此次旭宇的访谈录整理出来,以飨读者。

我确实多次在省书协开会时说,我们研习书法的同志们,要追求一种“蝉”的精神或者说“蝉蜕”精神。我们知道,“蝉”是一种昆虫,俗称“蜘![]() ”、“知了”。蝉的卵产生于植物组织内,孵化后幼虫钻人土地中存活,直至夏秋时蜕皮或曰“蝉蜕”后变为成虫,即是我们所说的“蝉”。蝉在蝉蜕前一直蛰伏在黑暗、潮湿的泥土里,这种漫长的,可谓不求显豁闻达,更不急于一鸣惊人的默默蛰伏——蝉在世界上共有3000多个品种,中国也有千余种;据说北美有一种蝉的幼虫在地下蛰伏17年,方破土而出,“蝉蜕”羽化——我们可不可以将之喻为书法学习这一有着自身独特规律的“厚积薄发”的现象呢?!如果说“厚积薄发”中的“厚积”,指的是对于中国源远流长的书法传统的研习和继承的话,那么“薄发”便是融入了书家个性、学养乃至审美趣尚的艺术创造。我是提倡“厚积薄发”的。然而有的习书者乃至书家口里虽也说要“厚积薄发”,但实际上做的,却是“薄积厚发”,甚至臆想着如何寻觅捷径地“一蹴而就”。并美其名日张扬“个性”,彰显视觉冲击力云云。要知道这显然是不符合习书规律的。我想,书法范畴内的“厚积薄发”有一个独特而典型的现象,这便是“临池”。

”、“知了”。蝉的卵产生于植物组织内,孵化后幼虫钻人土地中存活,直至夏秋时蜕皮或曰“蝉蜕”后变为成虫,即是我们所说的“蝉”。蝉在蝉蜕前一直蛰伏在黑暗、潮湿的泥土里,这种漫长的,可谓不求显豁闻达,更不急于一鸣惊人的默默蛰伏——蝉在世界上共有3000多个品种,中国也有千余种;据说北美有一种蝉的幼虫在地下蛰伏17年,方破土而出,“蝉蜕”羽化——我们可不可以将之喻为书法学习这一有着自身独特规律的“厚积薄发”的现象呢?!如果说“厚积薄发”中的“厚积”,指的是对于中国源远流长的书法传统的研习和继承的话,那么“薄发”便是融入了书家个性、学养乃至审美趣尚的艺术创造。我是提倡“厚积薄发”的。然而有的习书者乃至书家口里虽也说要“厚积薄发”,但实际上做的,却是“薄积厚发”,甚至臆想着如何寻觅捷径地“一蹴而就”。并美其名日张扬“个性”,彰显视觉冲击力云云。要知道这显然是不符合习书规律的。我想,书法范畴内的“厚积薄发”有一个独特而典型的现象,这便是“临池”。

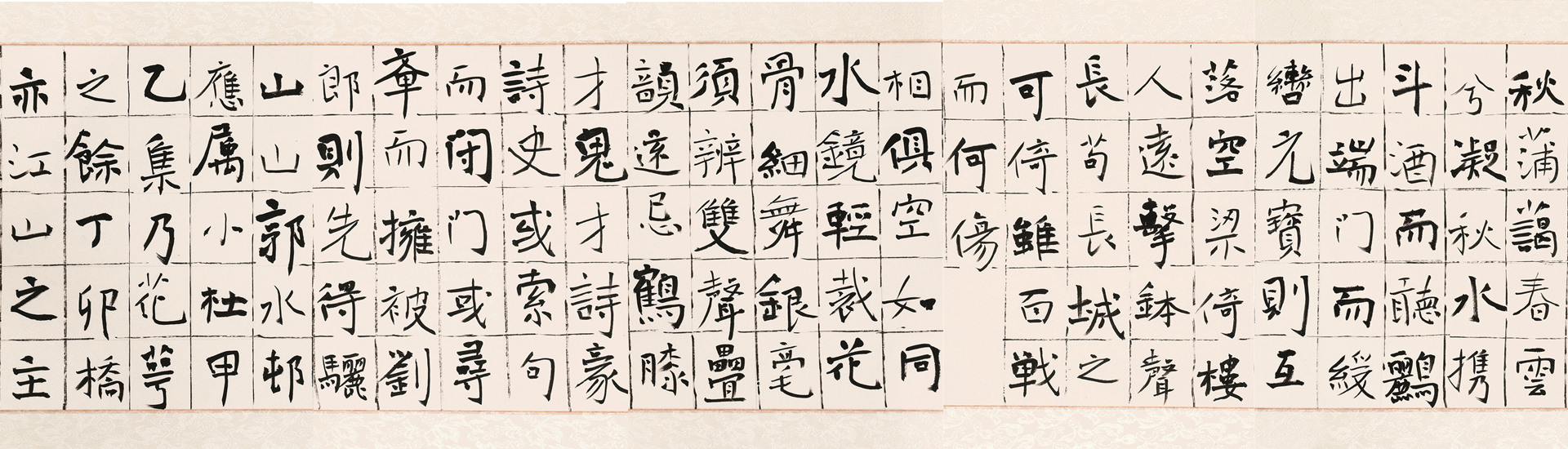

“临池”本于《晋书·卫恒传》:“汉兴而有草书……弘农、张伯英者,因而转精甚巧。凡家之衣帛,必书而后练之。临池学书,池水尽黑。”后因以“临池”指学习书法,或作为书法乃至书法楷模即字帖的代称。唐代大诗人杜甫在《殿中杨监见示张旭草书图》诗云:“有练实先书,临池真尽墨。”这是杜甫目睹了本朝“草圣”张旭草书图真迹,很自然地想起了他苦学书法的“临池”这一典故。表明了“草圣”与“临池”之间的内在联系。有人说,宋代大文学家,也是大书法家的苏轼不赞成“临池”,因他在《石苍舒醉墨堂》诗云:“不须临池更苦学,完取绢素充衾稠。”他于诗中所写的石苍舒为什么“不须临池更苦学”,不十分了然——也许是由于他的天禀卓异,无须“临池”苦学,也许是苏轼要极写他的惊世骇俗,不蹈故常的卓荦不凡个性。然而,就像苏轼自己这样中国文化史上可谓是雄视千古、独一无二的旷世天才,也要笃行“临池”,因他的行楷,是得力于王僧虔、李邕、徐浩、颜真卿、杨凝式,而自成家数的。这难道不也是从“临池”中得以成就的吗?明代沈德符《敝帚轩剩语·名臣通画学》谓:“前代名臣能临池者多矣,鲜有以画名者。”这里的“临池”完全成了“书法”的代名词。清代叶名沣《桥西杂记·黄忠端书孝经卷》:“夫人善临池,代公作行草,几夺真。”此处之“临池”,既可作“书法”讲,也可作“临帖”或“临摹”讲。后者似更妥帖。“临池”的字面意思是临近水池习书。但它的约定俗成的规定内涵却是临摹碑帖,由于久而久乡、持之以恒地临摹碑帖,遂使“池水尽黑”。难能可贵的是:不仅他肯于下苦功夫,而且他善于下苦功夫,故“代公作行草,几夺真”。推而广之,亦然。这便是“厚积薄发”的必然结果。今人吕叔湘指出:“书法一项,确是一种艺术。但是这是要有写字天分的人,再加上10年临池的功夫,才会有成就的。”他与苏轼诗的观点大为相左,即便是“有写字天分的人”,也要下“十年临池”的苦功,才能有所成就。其实,大书法家苏轼本人,便是现身说法的绝好典型。孙犁在《秀露集》中所说的“日记抄得很工整,字体遒劲,也可作临池之用”中的“临池”,便成了可供临摹的“书法楷模”即“字帖”了。从中我们可以悟出一个深刻道理:“临池”从代指“学习书法”,到“书法本体”乃至“书法楷模”这一自身发展的过程本身来看,学习书法的正确途径是“临池”,书法家取得成功的正确途径也是“临池”;“临池”即“临池学书,池水尽黑”便是“厚积薄发”这一具有规律性的,正确学书途径最确当而又最具特色的诠释。“临池”作为学习书法的初始乃至持之以恒的现象形态,而最终成为书法的本体指代,绝不是偶然的。因为“临池”生动、形象地表明了学习书法并成为书法家,乃至写出堪称书法楷模的书法作品来供他人“临池”的必由之路。这条必由之路,可谓是周而复始或曰循环往复的,但却不是一种简单的重复,而是与时俱进地加人了新的时代审美精神和趣尚的方法论。晋尚韵,唐尚法,宋尚意,明清尚态,便是明证。然而,时代审美精神的汇合,是建立在每个时代个体书家的艺术个性和审美趣尚之上的;而个体书家的艺术个性和审美趣尚,又都必须建立在“临池”这一以“厚积薄发”为方法论的书法审美文化的深厚积淀之上。因此,学习书法和书法家离不开“厚积薄发”的“临池”,就像蝉离不开默默“蛰伏”一样,他们共同等待着“蝉蜕”羽化的那一天。

我常常想,对于浮躁喧嚣的文化界,特别是书法界,太需要潜沉或曰“蛰伏”在中国博大精深的传统文化土壤里,贪婪地汲取一切有益于自己的营养,潜心静气地浸润着、汲引着、积蓄着、储存着,不瘟不火、不急不躁地默默等待着由量变到质变的“蝉蜕”的那一个庄严时刻的到来。

这里,我展开随便谈谈,有时可能离题远点。“蝉”,在古时还是一种“冠饰”——确切地说,那是古代侍从官的冠饰。《后汉书,舆服志下》载:“侍中、中常侍加黄金铛,附蝉为文,貂尾为饰,谓之‘赵惠文冠’。”这个赵惠文就是我们燕赵一带倡导“胡服骑射”,即由服饰改革而达到强兵富国的赵武灵王的儿子。他为什么要“附蝉为文”——这里的“文”,我想大抵与上述的“貂尾为饰”的“饰”相互为文,皆为“文彩装饰”之义吧。我便常想,为什么作为帝王的近臣即“侍中、中常侍”这类侍卫官,偏偏要选取“蝉”来作“文饰”或曰“纹饰”呢?我记得刘昭注云:“说者蝉取其清高,饮露而不食。”唐代名臣也是著名书法家虞世南有一首咏《蝉》诗:“垂绥饮清露,流响出疏桐。居高声自远,非是藉秋风。”诗中的“绥”,便是蝉的针喙,垂下针喙来饮清露,与刘昭注中的“饮露而不食”是一个意思。其实,它用针喙汲引的不是清露,而是以吸取新枝嫩叶的汁液为生的——这是古人未知底里之故。“居高”而“饮清”也许便是古人“取其清高”的寄寓所在。细究起来,如果说“蝉”的“垂绥饮清露”或日“饮露而不食”,看做是“取之甚少”或曰自奉甚俭的“清”,那么“居高声自远”的“蝉鸣”,便可以看做是“予之甚多”的“高”或曰“高尚”了。这样的一种“清高”精神,我看,不仅仅是赵惠文王所提倡、希冀于他的侍中、中常侍们,须切实做到的峻洁高尚的精神即符合于封建道德规范的“仁德”精神的需要,同时,也是具有继承性地符合于我们今天建设社会主义精神文明,乃至书家加强自我修养和人文精神所迫切需要的。

倘若我们摒弃旧说,就蝉吸新枝嫩叶的汁液来说(实际是伤及树木的)这一事情本身来说,是不是可以喻之为“取其精华,弃其糟粕”呢?我们在继承或曰扬弃源远流长的中国书法遗产来说,首先应该具有这样的精神、目光和姿态。譬如清代的大书家王铎,他曾有言:“余从事书艺数十年,皆本古人”,“予独宗羲献”,王铎数十年从事书艺,“皆本古人”的“本”,便是“独宗羲献”。这个“宗”,便是以羲献为“正宗”。其实,王铎是遍学众体,而能自出胸臆的。姜绍书《无声诗史》称其“行草书宗山阴父子(王羲之、王献之),正书出钟元常(繇),虽模范钟王,亦能自出胸臆”,便是明证。除却钟繇、“二王”外,还得力于颜真卿、米芾,笔力雄健,长于布局。梁![]() 评其“书得执笔法,学米南宫(芾)。笔力劲健,全以力胜”。马宗霍称:“明人草,无不纵笔以取势者,觉斯(王铎字)则拟而能敛,故不极势而势如不尽,非力有余者未易语此。”这便说明,王铎在“遍学众体”的过程中,“取其精华,弃其糟粕”的工作,做得尤为出色、尤著成效罢了。不然,何以能自出胸臆,呈现出“笔力雄健,长于布局”的个人书风?此外,他还强调了在继承书法传统的基础上进行创作的独特方法:“一日临帖,一日应请索,以此相间,终身不易。”王铎是一个在临古求变的过程中找到自我,写出了自己独特风格的书法大家。他的方法很值得我们学习和借鉴。王铎在融人了自己的独特创作个性、学养和审美趣尚,已经卓然成为一代宗师的情势下,仍坚持不懈地“取其精华、弃其糟粕”地高度自觉地学习和继承传统,并在此基础上进行坚持不懈的探索和创新。这便是他之所以成为一代宗师的缘由。因此,使我良有感慨地认为:“蝉”的“居高声自远,非是藉秋风”;便可成为一种引起或激发我们艰苦攀登和勉力奋飞而“居高”或“更上层楼”的精神,从而彻底摒弃目前书法界所存在的、各种形形色色夤缘攀附的低俗庸鄙风习。

评其“书得执笔法,学米南宫(芾)。笔力劲健,全以力胜”。马宗霍称:“明人草,无不纵笔以取势者,觉斯(王铎字)则拟而能敛,故不极势而势如不尽,非力有余者未易语此。”这便说明,王铎在“遍学众体”的过程中,“取其精华,弃其糟粕”的工作,做得尤为出色、尤著成效罢了。不然,何以能自出胸臆,呈现出“笔力雄健,长于布局”的个人书风?此外,他还强调了在继承书法传统的基础上进行创作的独特方法:“一日临帖,一日应请索,以此相间,终身不易。”王铎是一个在临古求变的过程中找到自我,写出了自己独特风格的书法大家。他的方法很值得我们学习和借鉴。王铎在融人了自己的独特创作个性、学养和审美趣尚,已经卓然成为一代宗师的情势下,仍坚持不懈地“取其精华、弃其糟粕”地高度自觉地学习和继承传统,并在此基础上进行坚持不懈的探索和创新。这便是他之所以成为一代宗师的缘由。因此,使我良有感慨地认为:“蝉”的“居高声自远,非是藉秋风”;便可成为一种引起或激发我们艰苦攀登和勉力奋飞而“居高”或“更上层楼”的精神,从而彻底摒弃目前书法界所存在的、各种形形色色夤缘攀附的低俗庸鄙风习。

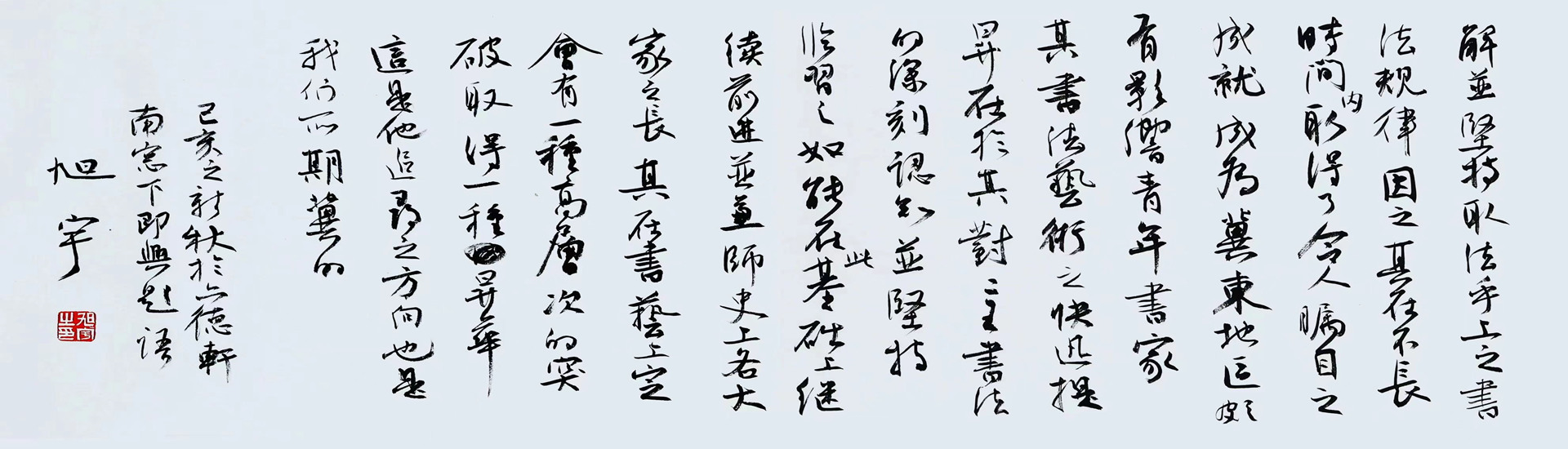

有朋友问我,察言观色、揣色侔称地揣度书法“国展”评委等权威人士的好恶及书风,以便赶紧照猫画虎、如法炮制。于是所谓“流行书风”翕然风从。这,不知算不算一种夤缘攀附?我回答说,这当然也算。这还要算是好些的——因为他们的心思总归用在了“字”或者说“书法”上。据我所知,还有等而下之的种种。所以我想,我们要提倡“蝉”或日“蝉蜕”精神,用以提升书法界的中国传统文化修养和高尚峻洁的人文精神境界。当然,与之同时,我们对所谓“流行书风”的作品,也要作具体分析,其中确有表现自己独特艺术个性、独到艺术感悟和独异艺术表现的好作品。总之,我们对一切艺术现象和艺术作品都不能一概而论。

在中国传统文化典籍中,“蝉蜕”还状喻了一种洁身高蹈,断然不肯同流合污的精神。显例便是《史记·屈原贾生列传》中说的:“自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以漂游尘埃之外。”在这点上,动物的“蝉”与植物的“莲花”相类,俱是“出污泥而不染”的典型。《儒林外史》第五五回中便有“今已矣,把家冠蝉蜕,濯足沧浪”之说,这自然表明了其人高蹈自适、隐逸林泉的高洁志向。

唐代著名诗人高适在《赠别王十七管记》诗中吟道:“浩歌方振荡,逸翮思凌励。倏若异鹏搏,吾当学蝉蜕。”由“鲲”而“鹏”,与由“蜕”而“蝉”的转变是迥然有异的:前者是风雷激荡、云水震怒,一种惊天动地的变革;后者是阒无声息,潜移默化,一种发生在自身的内在修行。这便启示我们:书法艺术水平或曰造诣的提升,不是一种外在的张扬声势的炒作和喧嚣,而是一种内在的潜心静气的体悟与会心;不是一种风云际会、一蹴而就的突变,而是一种需要通过书家自己即包括书法实践、书学理论在内的学识修养,经过长时间的浸润、汲取、积蓄、丰富而产生的由“量变”到“质变”的飞跃。

此外,“蝉蜕”还有“去故就新,弃暗投明”的喻义——这里的“暗”和“明”可训释为“愚昧瞢暗”和“睿哲明智”。《后汉书·张衡传》载:“欺神化而蝉蜕兮,朋精粹而为徒。”李贤注云:“言去故就新,若蝉之蜕也。”对于一个钟爱书法艺术的书家来说,书法难道不是一个一生不弃不离、形影相随的朋友吗?那么,不适合自己研习的书体,不正确的临池或学书习尚,不健康的审美情趣,不作分析的狂热追慕乃至盲目追随,甚而至于沾染上那些浮躁心理和夤缘攀附,单纯追求润格效应和市场价值等不良风气,难道不就使得书法成为了一个沾染了种种不良“嗜好”的故友了吗?更有甚者,是书家本人。对于上述种种,“暗”于体味,“暗”于察觉,“暗”于了解,“暗”于认识。这便如《孟子·尽心下》里说的:“贤者以其昭昭使人昭昭,今以其昏昏使人昭昭。”“以其昏昏”何能“使人昭昭”?“使人昭昭”只是“其昏昏”然的自我错觉;“使人昭昭”者,乃“其昏昏”也。唯其如此,我们就是要唤醒这些处于“昏昏”状态中的习书者乃至书家,使他从“昏瞀瞢暗”的“暗”中惊醒起来,走向“睿哲明智”的“明”,也就是由“昏昏”走向“昭昭”,成为一个由“自在”走向“自觉”的“贤者”和“智者”的习书者或书家。这,可说便是另外一种“去故就新,弃暗投明”的“蝉蜕”过程。

倘若在上述过程中,书家的“去故就新,弃暗投明”进行得异常的深透、彻底,那么,也就有可能达到一个“脱胎换骨,多指修道成真或羽化仙去”的极诣境界——这便是“蝉蜕”的另一喻义,亦谓之“羽化”或“蝉化”。毋庸讳言,有哪一位书法研习者,不愿意自己“修道成真”、“羽化”或日“蝉化”而“登仙”,成为真正的书法家呢?那么,他就必然要经过一个由“昏昏”到“昭昭”的“去故就新,弃暗投明”的“蝉蜕”过程。而这两个“蝉蜕”即在“去故就新,弃暗投明”和“修道成真,羽化登仙”之间,我看似乎存在着一种必然的因果关系。也就是说,倘若没有“前因”,也就没有“后果”。由此可见,一位书家由自己对自己认识的“昏昏”到“昭昭”亦即由“自在”到“自觉”的这前一“蝉蜕”,便是后一“蝉蜕”即“修道成真、羽化登仙”或曰成为真正书法家这一逻辑归宿的不可或缺的逻辑前提。值得深长思之的是,一位真正书家成长和成功的过程中,它的逻辑前提或曰起点和逻辑归宿或曰终结,都可以在中国传统文化典籍中找到有关的“蝉蜕”喻义。这实在是一个很有趣味的审美文化现象。

我认为(其实也是诸多书法同道的共识)在艺术实践特别是艺术创作中,存在着一种“结壳”现象。所谓“结壳”——宋代大诗人陆游在自己的诗作中将这一“结壳”现象喻之为“作茧自缚”。其实,“茧”正是蚕结的“壳”,只是将“结壳”的喻体,更加形象化、具体化了。我们在艺术实践特别是艺术创作中所说的“结壳”,就是把自己的艺术技巧、艺术手法、艺术趣尚乃至艺术想象(包括进行艺术创造过程所适用的逻辑思维和形象思维)都渐次趋于定型化、僵化了。特别是在书法实践或书法创作之中,一旦形成意在笔先的思维定势之后,一濡墨挥毫,其侧勒努趯,策掠啄磔,皆因循守旧地形成了大体僵化的固定模式;就连何处中锋取劲,何处侧锋取妍,何处回锋用转,何处衄锋用逆,也相沿成习地养成了轻车熟路的惯常手法;至于行笔直画,或如“悬针”,或如“垂露”,或如“屋漏”,或如“壁坼”,囿于陋习,总是露出了邯郸学步的窘态;有人崇尚骨法,虽也笔笔擒定纵出,遒紧拓开,却未得劲健挺拔的雄强之势;有人偏爱肉法,纵使时时疏处捺满、密处提飞,亦难得肥瘦匀停的绰约之态。何也,东施效颦、矫揉造作的固态萌发也。这种定型化、僵化,莫如唤作“僵尸化”——因为他已经渐次销蚀乃至完全失却了创造的鲜活生命,只是大同小异、日复一日地在“壳”内了无新意、了无创造地或则简单、或则繁缛地不断重复自己罢了。用艺术哲学的话来说,“结壳”现象,便是一种对自己艺术创造或曰艺术生命的“否定”,那么“破壳”而出,便是对自己艺术创造或曰艺术生命的“否定之否定”,即是对重新获得艺术创造或曰艺术生命的“肯定”。有朋友说,那么,照这么说来,“蝉蜕”现象,也应算是一种“结壳”现象了。我认为这位朋友说得对,但不完全对,要做一点具体分析。“蝉蜕”用如名词时,便指的是蝉自幼虫变为成虫时脱下的“壳”;这个“壳”尚未于幼虫身上脱下时,便是一种颇类于蚕茧的“结壳”现象,它束缚或日桎梏了蝉的幼虫向成虫的转变;然而,幼虫一旦“蝉蜕”,便成了成虫,这个用如动词的“蝉蜕”,其词义和词性皆与“脱壳”、“破壳”相侔。这便是中国语言即汉字字义中蕴涵着辩证法的独特现象。你看,“蝉蜕”,既是蝉的生命成长的桎梏,又是其生命成长的解放!前后两个“蝉蜕”,既是矛盾的、对立的,又是辩证的、统一的;包孕了“否定之否定”即“肯定”的这一辩证法的发展历程。

这里须赘一句,西哲黑格尔出于某种无知而鄙薄汉语,认为汉语了无辩证法,而举德语之“奥伏赫变”(“扬弃”之音译),谓其兼蕴“灭绝”与“保存”即“弃”与“扬”之二义。钱钟书于《管锥编》融贯古今、旁征博引,列举一系列的例证,予以严词驳诘。如“乱”兼有“治”的含义,“废”兼有“置”的含义,等等,完全是相反相成,对立统一的。“蝉蜕”也应是一个包含着生命哲学及艺术哲学意蕴,且充满辩证法的独特例证。须知“结壳”即释为桎梏意义的“蝉蜕”和“破壳”释为解放意义的“蝉蜕”,同是生命或艺术生命中的必然。这里也用得着黑格尔一句名言,即凡是存在的,必然是合理的;反之亦然。问题的关键是,我们如何反省自我,解除桎梏,“破壳”而出。这里有一个认识论亦即方法论的问题。此认识论、方法论的学得,须有一种肯于虚怀若谷的胸襟,一种敏于感觉体悟的神思,一种善于借鉴反省的精神和一种敢于破除桎梏的胆识。

我曾问朋友,孔子在《论语》中所说的“有朋自远方来,不亦乐乎”是什么意思?他们往往说:“有朋友从远方来了,难道不快乐吗?如此而已,岂有他哉?”非也。问题并不像朋友问答的这么简单,而是一个与我们所讨论的“蝉蜕”有关联的问题。那么,圣人讲的“朋友”来了,便“乐”,可为何而“乐”呢?关于这一点,我翻检过一些传统文化典籍,如明代焦竑在《焦氏笔乘·读论语》中解答了我们的质疑:“有朋自远方来者,以先知觉后知,以先觉觉后觉也。举夫人之桎梏而蝉蜕之,朋之乐,我之乐也。”这便是说,对于从远方来的朋友,要以他先于我们的感知(笔者按,此“感知”之义,取《毂梁传·僖公十六年》之“石、无知之物”释义),代替并作为我们后于他的感知;要以他先于我们的觉悟(笔者按,此“觉悟”之义,取《公羊传·眼公三十一年》之何休注“觉、悟也”释义),代替并作为我们后于他的觉悟。指摘(笔者按,此“指摘”取《苟子·不荀》之“举人之过”之“举”释义)束缚人们的桎梏,让人们像“蝉蜕”一样地解脱出来,这样一来,朋友的快乐,也是我的快乐了。一如前述,一向“暗”于体味,“暗”于察觉,“暗”于了解,“暗”于认识的我们,倘在虚怀若谷地向朋友学习的过程中,善于借助朋友在感知、觉悟上,先于我们发现存在着的诸如局限性或定型化等弊病,指摘出来,帮助人们也是帮助自己解除了在感知、觉悟上束缚人们和自己的桎梏,从而获得正确的认识和方法,由“暗”而“明”,破“旧”立“新”地“蝉蜕”了,你说朋友和我们大家,能不高兴吗?这样的“蝉蜕”精神,难道不值得我们——特别是书法研习者乃至书家,深刻发掘、潜心研究,确切阐释和大力提倡吗?

(载2008年1月9日《书法导报·专版》)