答记者问:谈文人山水画创作

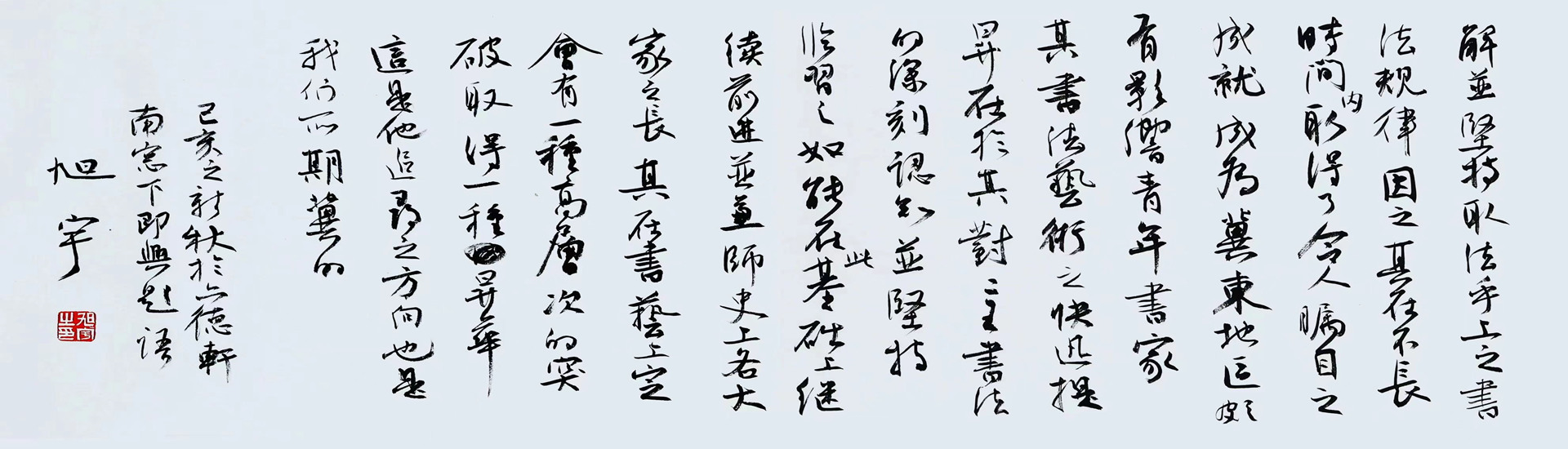

旭 宇◎文

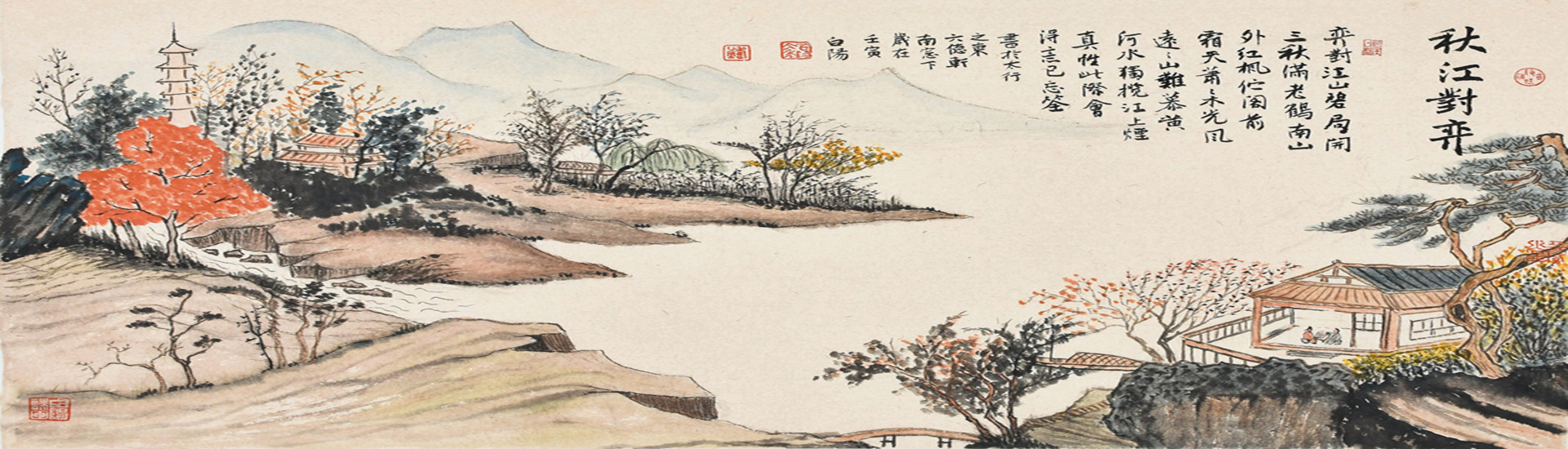

我的山水画是按老子的思想进行创作的,是意在笔先。先有思想,再直指人心,不是无的放矢。绘画是为了载道。通过绘画,启发自己,也启发别人。绘画先是通过载道洗礼自己的精神,再使观赏者受到感染。

我在进行山水画创作前,与郗吉堂合作著《老子与书画》一书,这就为我的绘画创作作了准备。

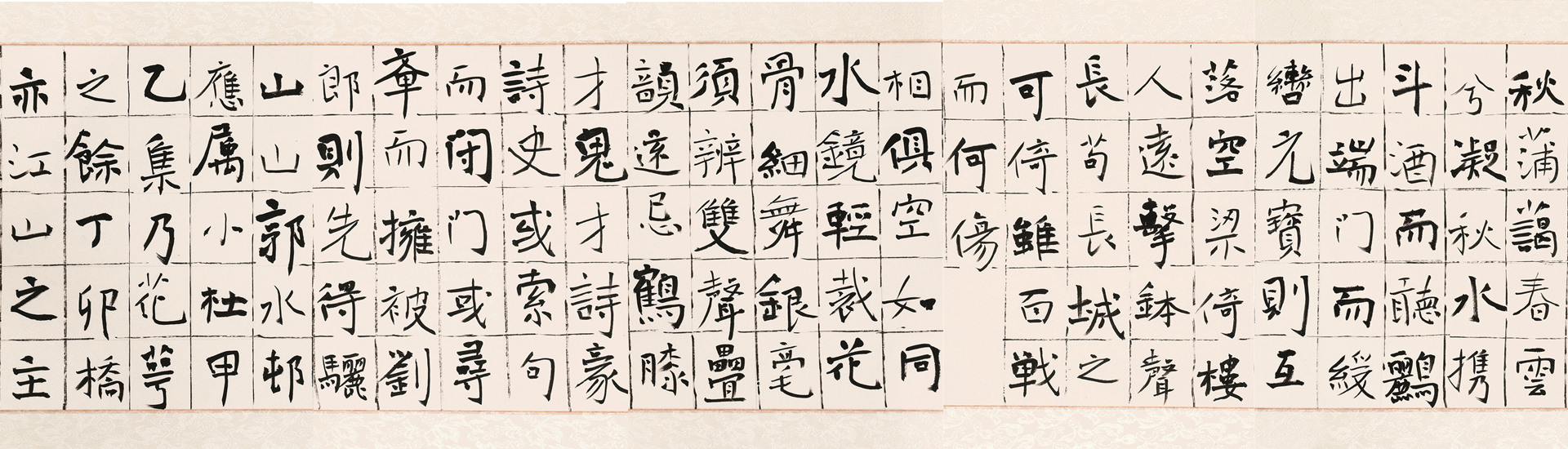

我的每一幅画都有题诗,诗画互彰,获得升华。通过绘画修行自身,也感染同道。苏轼、赵孟頫开创了文人画的理论和实践。我的绘画就是对他们思想和实践的继承,我的每一幅画都是有思想的独立创作。

《菜根谭》曾经讲过“师古不师今”。今人的画可看不可学,太浮躁,功利性太强,而且都没有诗,没有书法,把文人画传统基本上丢弃了。我重新对传统文人画进行了学习。每一幅都题诗,是直指人心的创作方法。这是我的追求。总的来讲,老子《道德经》指导了我的绘画创作,是我的理论基础和思想基础。

具体的绘画是用书法的笔势写出来的,而不是涂抹出来的,有线条的表现。我在所有的绘画当中都注意画松树,松树是一种精神的代表、气质的弘扬。我画的所有的松树都不一样,千奇百怪,都有一种精神寄托。我把松树作为山水画重要景物,作为一种借景抒情的表现,这是我在绘画当中着重的地方。我把山水画得很大,人物画得很小,就显示了人在天地之间的渺小。我们要道法自然,要尊重自然,通过山水尊重自然。人在天地间,确实是渺小的,我们对自然要有一种敬畏之心,才能适应自然,然后在自然之中前进。画面不大,但气度要宏伟、空灵、高远、旷达、古朴,表达老子精神。这是需要在构思中解决的问题。

还有一个境界的问题。在境界追求上,我是受王国维境界论的影响。王国维在《人间词话》中提到境界说。境界有三种,我追求最高的第三种境界。第三种境界就是给人以启发,给人以感叹,给人以惊奇,给人以有思想的穿透力。要尽量做到这一点。要想做到这一点,首先自己要学习,要阅读大量的书籍,要阅读经典,要反复地学习,深入体会。我读老子的《道德经》就是这么做的。读了几十年,历史上的好多大家对老子《道德经》解释得很充分。他们大部分是从社会学、思想学、哲学、心理学等一些方面去解读,而没有人用老子的思想解读艺术。我口述这方面内容由郗吉堂整理,我们俩合作了《老子与书画》,这是我创作文人山水画的理论基础和思想准备。

我认为诗画要静,使人入静。为何称“诗与远方”,因为宁静才能致远。当代社会是躁动的,尤其书画艺术界非常躁动。心不静就不可能出现宁静的作品,就不能出现感染人、让人心静下来、宁静致远的作品。古人说,“宁静致远,淡泊明志”,这很重要。艺术家应该有这种宁静致远的境界、淡泊明志的精神,才能创作出既能够启发人,又能够修养自己高境界的艺术作品。

我的创作归根结底,就是弘扬古贤文人画的精神和传统,与时代相结合,并努力有所发扬、有所发挥、有所创新。每幅画我都题诗,而且与时代结合。我虽然写的是古风,画的虽然是古人,但都是今人的思想。让观赏者心静下来,能够想得更远,在心理准备上,能够看得更清,能够更达观,使躁动的心态尽量减少。

“诗要孤,画要静。”这句话是黄公望讲的。我认可他的观点,并且进行了实践。孤就是说写诗不要雷同,要有诗眼,要有与众不同的语言和思想,在这方面,我做了探索。

苏东坡、赵孟頫、黄公望是文人画历史上的大家,还有倪云林。静气用毛笔来写,而不是涂。我进行了认真的研究,做了这些准备,然后开始进行创作。

三年多的时间,通过实践,有一些收获,有一些体会。我画画,第一有 理论基础;第二有书法笔墨的训练;第三有诗的准备;第四有王国维、黄公望等人,还有《菜根谭》对绘画创作境界的提炼。这就构成了绘画的独特性。我有一幅画题目是《千里一扬音》,这是鲍照的一句诗。我们搞艺术就应该有这种精神,有一种深耕以后的厚积薄发。这样才能做到“千里一扬音”。

2023年12月5日