文人美学的当代觉醒与生命诗篇

——赏评《天地之心》

艾树池◎文

当中国文联终身成就奖(书法)获得者,86岁的旭宇先生以苍劲之手继2023年《诗与远方》文人山水画集出版后又捧出《天地之心》,这部承载52幅诗书画三绝之作的集册,这两本画集已超越个人创作的意义,成为中国文人画传统在当代复兴的新标志。年近7旬的书画收藏家、评论家李国伦先生以近40载军旅生涯淬炼的深邃目光,为每幅作品撰写了饱含哲思的赏析文字。两位智者的精神交响,使《天地之心》升华为一场超越书画美学的对话,一部富有生命哲思的诗篇。

一、诗书画同源:文人美学的当代创化

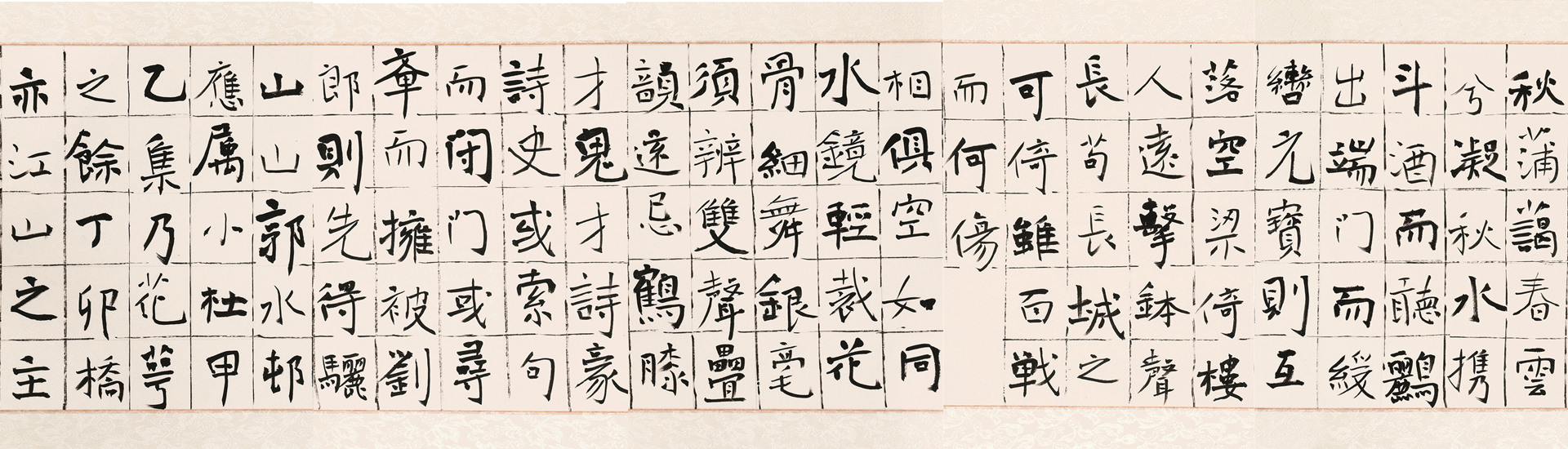

文人画自唐宋发轫,经元明发展,至清代式微。旭宇先生的艺术实践,是对这一传统“诗书画一体”核心理念的创造性转化。这种融合绝非形式拼贴,而是以“天地之心”为核心的生命话题的整体表达。正如苏轼所言:“诗不能尽,溢而为书,变而为画”,三者实为艺术生命的不同外现。

旭宇先生在创作《古柏》巨构中,把嵩阳书院“华夏第一柏”化为笔底风云,其“屈铁错金”的顿挫笔触与沧桑墨色,将古柏铸成中华民族的精神图腾。李国伦先生的赏析如一把解锁历史的密钥:他钩沉汉武帝敕封“大将军”的轶事,呼应杜甫《古柏行》“柯如青铜根如石”的苍茫意境,最终将“岁苦犹争”的生命力升华为民族精神的磅礴史诗。这种解读不仅还原了画作的历史语境,更揭示了文人画“以物喻志”的核心特质——艺术形象从来不只是自然再现,而是文化记忆的载体与精神价值的象征。

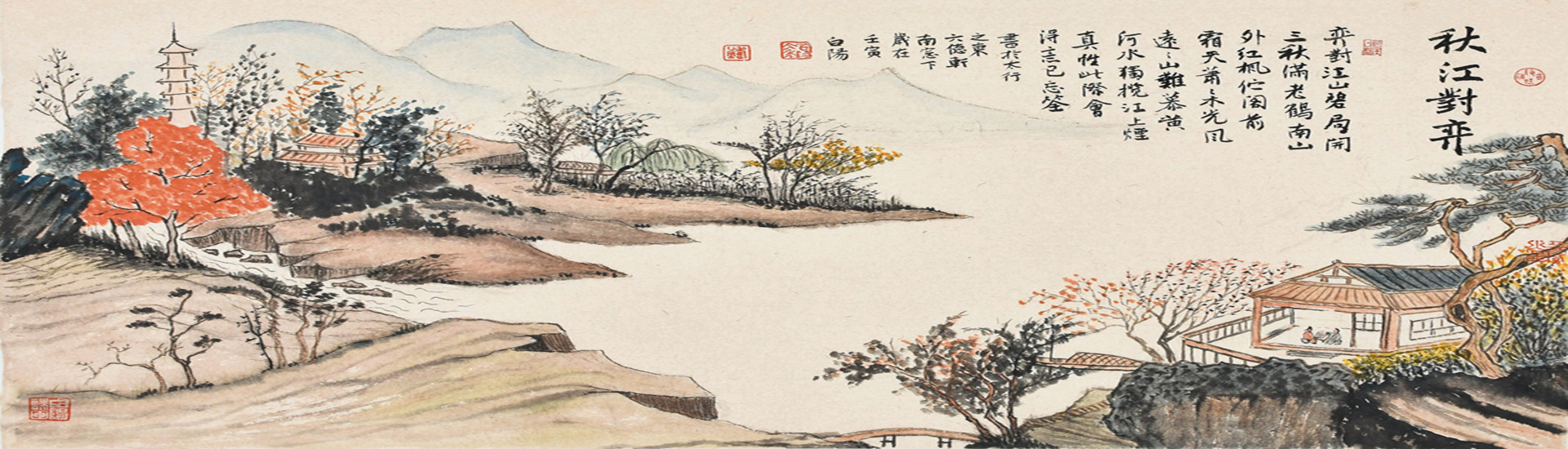

旭宇先生创作《山溪人家》,在泥金团扇上绽放诗意:“只待夕阳一招手,家家灶台鱼香多”。这童谣般的诗句经李国伦先生点化,幻化为上世纪60年代母亲立于炊烟中的深情呼唤。此刻,艺术完成了三重跃升——从个人记忆到集体情感,从具象描绘到天地人生,从视觉审美到心灵震颤。炊烟、鱼香、呼唤,皆成为生命共同体中的永恒脉动。这种转化彰显了文人画“小中见大”的美学智慧:最平凡的日常场景,经由艺术提炼,可以成为时代精神的缩影。

二、双重视域:传统美学的当代阐释

李国伦的评析构建了贯通古今的美学双重视域,使文人画传统在当代语境中重焕生机。这种阐释本身即是一种创造性转化,为传统艺术语言注入了新的生命力。

哲学高度的禅意生发

《礼青山》打破常规的奇崛构图,旭宇先生以“长揖青山礼碧苍”直抒对自然的虔敬。李国伦先生敏锐捕捉左上角闲章中的禅机,引入《心经》的哲思,将画面升腾至“万物静观皆自得”的澄明之境,印证旭宇先生的创作观:“一旦将禅心注入,进入老庄情境,古今皆忘,技法亦烟云远逝”。这种解读不仅揭示了作品的精神内核,更彰显了文人画“以艺载道”的终极追求——艺术最终要超越形式本身,指向更高的精神境界。

历史纵深的时空对话

在《屈子游于江泽》一图中,旭宇先生将一袭白衣的屈原凝为视觉焦点。李国伦先生从楚辞精神切入,将孤高形象升华为永恒文化符号。这种“诗画互文”在《五台山梦》一图的赏析中达到极致——旭宇先生对13年前的追怀,被李国伦先生以200年前乾隆朝圣五台的诗句呼应,在时空叠影中激荡出深邃的文化回响。这种阐释方法继承了传统文人“以古证今”的思维模式,同时又赋予其新的时代内涵,使历史记忆成为照亮当下的精神火炬。

生命哲学的微观显像

当画坛充斥浮华之作时,旭宇先生在《新冠家雀图》中实现微小生命的崇高转化:一只疫情中的寻常家雀,经二人解读升华为对“天地之大德曰生”的庄严礼赞。这种从“生命观”到“天地心”的升华,正是文人画在当代最珍贵的基因。李国伦先生的赏析揭示了一个重要命题:在全球化与数字化时代,文人画的生命观照不仅没有过时,反而因其对生命本真的执着追寻而更具现实意义。

三、天地境界:永恒生命的艺术证言

《天地之心》最终抵达的,是超越个体生命的永恒境界。这种境界的达成,既源于艺术家毕生的修为,也得益于评论家深刻的阐释。

《归来兮》中“此生只应一支笔,劈开鬼门向汪洋”的豪语,是八旬长者的生命宣言。李国伦先生洞见其中与韩愈“情炎于中,利欲斗进”创作观的隐秘共鸣——艺术终究是“有动于心”的生命迸发。这种解读将个人创作置于中国文艺思想的宏大谱系中,揭示了艺术创造的本质动力。而《忆旧》中流淌的同窗温情,被提炼为“暖暖人情味”,使个人叙事升华为中华美学“各适其天”的当代诠释。这种转化既保留了文人画“抒写性灵”的传统,又赋予其普世的人文关怀。

这种生命境界的书写,在《桃花潭》获得诗意再现:旭宇先生笔下墨韵淋漓的奔放,经李国伦先生与李白“桃花潭水深千尺”的千古绝唱关联,重现了张彦远所言“书画异名而同体”的美学真谛。当两种艺术形式在“诗心”维度共振,我们仿佛看见艺术穿越时空的永恒力量。这种阐释不仅展现了文人画“诗画一律”的形式特征,更揭示了其背后“天人合一”的哲学基础。

四、当代意义:文人美学的创造性转化

《天地之心》的出版,对当代艺术创作具有重要的启示意义。在艺术市场化的今天,旭宇先生坚守文人画的精神品格,为我们提供了一种抵抗艺术异化的可能路径。

首先,作品展现了传统艺术语言的当代活力。旭宇先生不囿于古人窠臼,在笔墨、构图、题跋等方面都进行了大胆创新。如《礼青山》打破传统山水程式,《新冠家雀图》赋予小品画宏大主题,都体现了“师古而不泥古”的创造精神。这种创新不是对传统的背离,而是对其核心精神的深层继承。

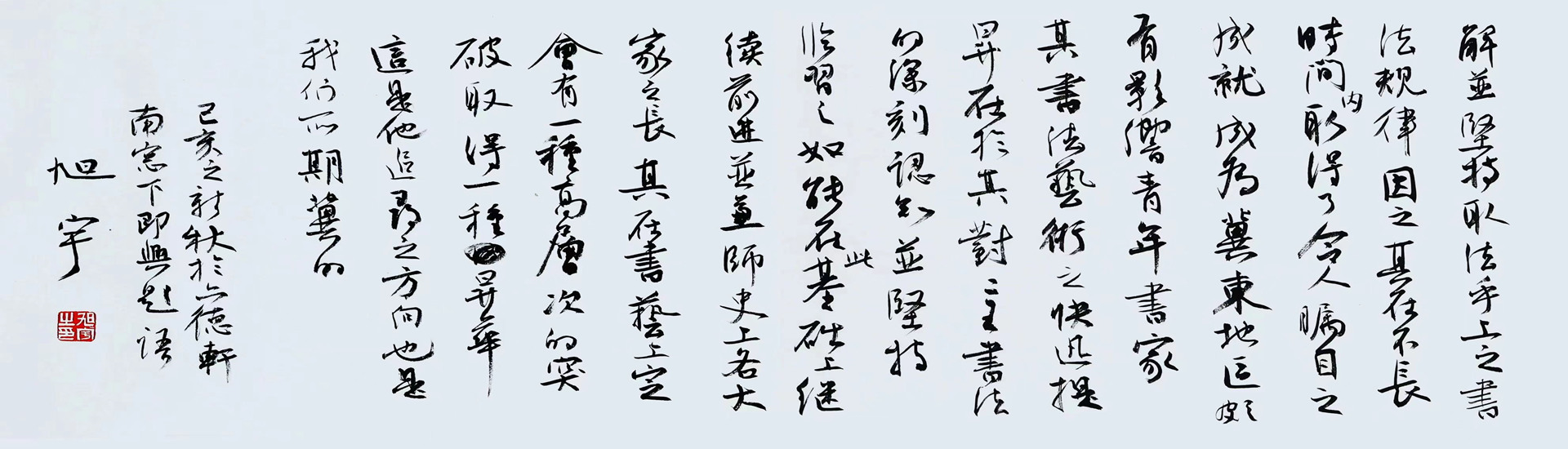

其次,李国伦先生的赏评示范了传统美学理论的现代阐释方法。他既深入把握文人画的美学特质,又能运用现代学术话语进行清晰表述;既尊重历史语境,又关注当代意义。这种阐释实践为传统艺术批评的现代转型提供了宝贵经验。

最后,作品整体彰显了中华美学的当代价值。在全球文化交融的今天,《天地之心》所体现的“天人合一”的宇宙观、“万物静观”的审美态度,“诗画一律”的艺术理念,都为构建人类命运共同体提供了独特的精神资源。

《天地之心》是一场静默而壮阔的双重革命:当文人画传统在当代面临失语危机,旭宇先生以“诗书画同源”的实践重燃其灵魂;李国伦先生则以贯通古今的阐释,将个体艺术表达拓展为文明血脉的奔涌。在《屈子游于江泽》前凝神,我们看到的不只是白衣孤影,更是韩愈所言“勃然不释”的生命激荡在历史长河中的永恒投射。

这部作品昭示着文人美学的当代新生:当旭宇先生在泥金扇面上写下“丹青亦是悟自性,千山万壑出心源”,当李国伦先生从一只家雀洞见“天地之大德曰生”的古老哲思,中华美学的“生命观”便在当下获得最鲜活的诠释。这册《天地之心》,是全球化时代文人画传统的创造性转化,是两位智者对“万物一体”宇宙观的诗意证言,更是中华美学精神穿越时空依然强劲的澎湃心跳——它告诉我们,真正的艺术,永远在与天地同频共振。在这个意义上,《天地之心》不仅是一部艺术专辑,更是一把打开中国诗书画艺术境界的新钥匙,一盏照亮当代书画艺术发展道路的明灯。

(作者现任:中国书法家协会会员、河北省书协理事、篆刻委员会副主任。)