旭宇原名许玉堂,1941年出生于河北玉田县,解放后入学,受老师的启迪,爱好文学。1964年入大学就读,并开始文学创作,毕业后曾当过教师、干部、军人、记者等,受过生活的多种磨炼。1976年由边疆返回故土,在河北省文联工作,任《诗神》主编。主要诗作有《军垦新曲》(与人合作)、《醒来的歌声》、《春鼓》等诗集。

旭宇是一位有才华而又勤奋的诗人,他创作的成就主要在新时期,《醒来的歌声》“带着春意盎然与料峭献给读者”。严冬刚刚过去,初春悄悄来临,劫后复苏的社会主义祖国,正处在新旧交替、除旧布新的时刻,虽然昨天的不幸和灾难,还留在诗人“痛苦的记忆里”,他不能不“推醒沉睡的历史,把他询问”,但他没有把目光停留在往日的“创伤”上,而是着眼于复苏的大地,努力探求“新和美”。诗人在《夜登长江大桥》、《乘湘黔铁路西行》、《家乡的春柳》、《第一缕炊烟》等诗篇中,描绘了南国春讯,北国风光,抒写了家乡寄语,远方来信;从“城市的夜”,“草原的花”,“绿色的酒”,“金色的云”,“姑娘的歌”,“孩子的笑”中,我们可以看到复苏后的大地,是一片生机盎然的景象。但是,《醒来的歌声》不是单纯的颂歌,给人印象最深的还是诗人的沉思和愤怒。在《佛》中,一尊佛揭开了造神者的隐机;在《司马迁》中,一部史记记载着千古沉冤;在《一句话》中,一句话使忠奸判然分明;在《鸡雏》中,诗人从鸡雏破壳而出这个司空见惯的事物中,却引发出关于社会的、历史的、哲学的思考:“对于昨日蛋壳般的破碎,我闭上了思念的瞳睨”。“再不愿把天真的爱和渐亮的天,装进那污秽、空洞的躯体。”《启明星》是悼念张志新烈士的,它没有歌颂英雄的慷慨就义,也没有为英雄的惨死而悲伤,而是再现了惨痛的现实:“倒下了,被邪恶杀死了的真理,倒下了吗,我们的党纪和法章”,诗人满怀悲愤地向历史、向现实追问,这是“谁之罪”?追究根源,是为了接受教训,防止这类历史悲剧重演。在《核桃树》中,诗人通过“一个山区老大娘的心声”,生动地描述了建国前后干群关系的变化,热情地呼唤人们记取历史的教训。在战争年代,人民用鲜血和生命支援了战争,正如诗中写的:人民“为你包扎伤口”,“为你放哨”,“为你带路”,而你说“革命胜利后……来这里寻找”。然而革命胜利了,一些干部,被胜利冲昏了头脑,脱离了群众,滋生了官僚主义和特权思想。于是诗人愤怒地质问:住在“城里”的官们,你“曾还记着山区有个孤独的老人”;住在“楼里”的官们,你“曾想着我茅屋如豆的油灯”;吃着“甜酒香饭”的官们,你“曾想着我仍在吃当年的薯叶”;“以车代步”的官们,你“曾想着我拄着岁月的拐杖,上工下工在那羊肠般的山道……”,“我那吃核桃的人儿你哪里去了?”“难道你把党的教导全部忘掉?”“难道你的记忆真的睡着?”“难道你的心被蛀虫已经吃掉?”这些质问,句句击中要害,感情激越,催人猛醒。

如果说《醒来的歌声》主要是痛定思痛的反思,那么《春鼓》则是由衷地歌唱春天,歌唱希望,歌唱光明。诗人面对“四化”建设的蓬勃发展,抑制不住内心的激动和喜悦,擂起了心潮的“春鼓”。在诗人笔下,一些司空见惯的普通事物,一经诗人的点化,就变得富有生命力了。你看,那“我愿多多播种春光”的柳树;那“只有对阳光热爱”的月季;那“跳下去为了追求创造光明创造力量让生命放艳异的光彩”的瀑布,无不蕴含着诗人对生活的热烈赞美和对理想的执着追求。在诗人笔下.不论是城市的黎明,田野的笑声,新生的草原,还是童稚的心灵,火红的青春,老人的感慨,都昂扬着一种奋发向上的情调。生活脱尽了“昨天”的灰暗,掀开了“今日”“明丽春翠的篇章”。这些诗写得深沉凝重,饱含哲理,意蕴丰富,耐人寻味。

旭宇的诗是丰富多采的,有的是生活中一朵浪花的采撷,有的是一帧人物的素描,有的是一个哲理意念的捕捉,有的是即景抒怀,有的是托物寓志,也有的是直抒胸臆的。《火》这首诗把青春和诗情投入一团虚拟的烈火中,化抽象为具象:“如果,我是木柴,它将让我燃烧;如果,我是矿石,它将把我冶炼;如果,我是寒水,它将要我沸腾;如果,我是机器,它将令我启动”。层层设喻,反复吟哦,最后冶炼成富有人生哲理的警语:因为我要燃烧,火是我的生命。

《我是一棵柳》这首诗是托物言志的:“可以把我劈成柴烧,让我为烈火大声的欢呼,可以把我做成龙舟让我伴勇敢的心与风浪搏斗但不要把我制成棺材,去伴那些腐臭!”这是对生命价值和意义的向往和追求,也是为祖国献身的写照。

在《春鼓》中,诗人很注意形象的塑造,他把自己的一腔激情,万般思绪,都寄托在所描写的形象上。通过艺术形象把读者引进艺术天地,和他一起去经历播种的喜悦,耕耘的艰辛,收获的快乐;去体验生活的艰辛和坎坷,斗争的严峻和情趣,请看《春鼓》这首诗:

是的,还有抽泣和险路,但,我应是面春鼓,祖国,你擂吧,我敞开金色的胸膛,这里有强音,只为春的世界,不为冬做狂吼。

诗人很注意艺术形式的探索,他的诗有两句体、三句体、也有自由体;有对偶式,也有散曲式小章,他还善于扑捉那些稍纵即逝的瞬间思想火花,经过一番感情的冶炼,熔铸警句式的小诗,无论哪种形式,都能根据表达感情的需要来选择。

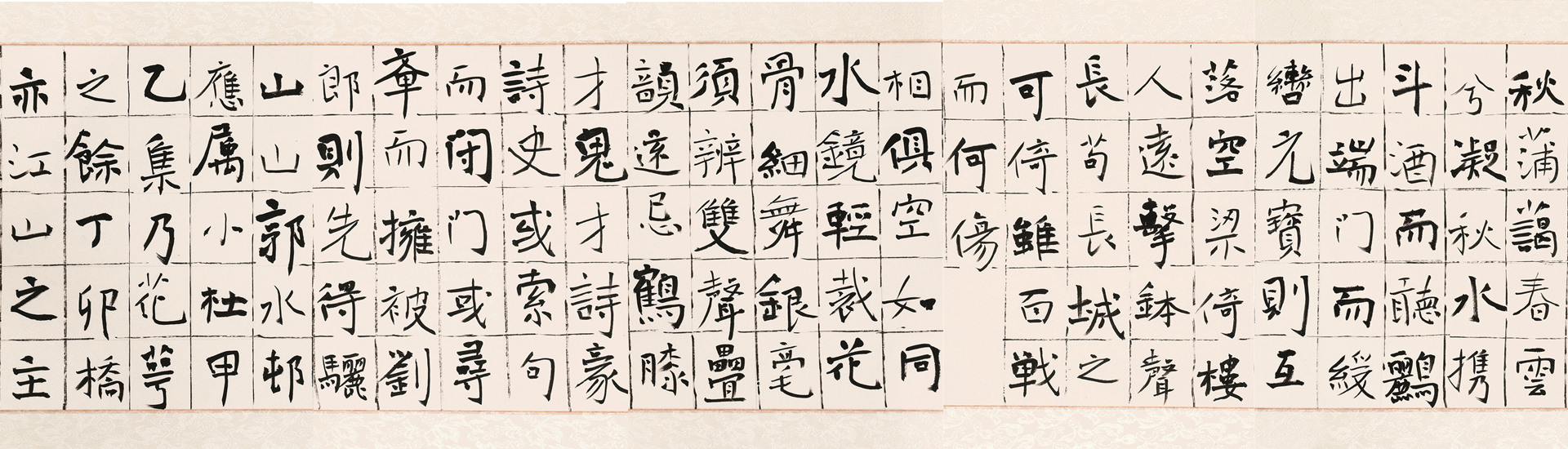

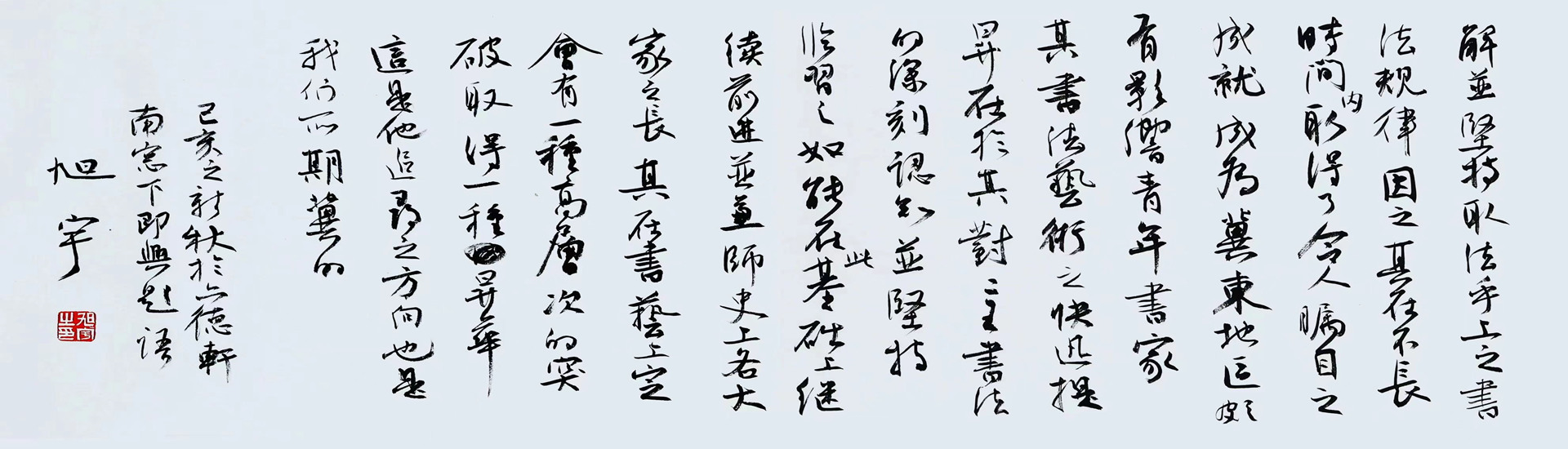

旭宇是个书法家,他的诗颇得益于书法的风韵,把“中国文化中平和含蓄的气韵与诗人个性中的刚正风骨、劲健精神融合在一体了。”(张同吾语)他诗的语言简洁明快,含蓄隽永,有鲜明的节奏感。

(原载《河北当代文学史》1997年河北教育出版社)