有之以为利 无之以为用

——《老子》读后悟道之九:艺术不能以功用代替目的

感受《老子》此语,当与“悟道之一”有别。 悟道之一谈有无,是着眼于艺术表现方面的有无关系。此处谈有无,是着眼于价值论或目的论方面谈艺术质性。即艺术作为事物,它的完整审美状态、完满审美存在,是凭借“有”的引领而通过“无”的充分存在而实现的。

艺术有娱人耳目之处,即娱乐性。但娱乐性不能等同于艺术性,更不能等同于目的性。艺术的目的性,就是教人更有人性,行为更合人道。

艺术需要有刺激人的耳目之处,时尚说法叫“艺术冲击力”,也叫“吸引人的眼球”。但表现上怎样才能吸引人的眼球,那就不单是“有”的存在的合理性、合体性,更要有容纳别人眼球进入的空间,这就是“无”的妙在。我们看一棵树很美,一株花很美,那是由于它们拥有充分的空间,使其得以成为存在,得以充分表现,要是在灌木丛中,杂草丛中,哪里还有此等风韵。

中国的书、画,是民族文化,也是民族艺术的奇葩。“二王”书法,“苏黄”书法,以及王维、吴道子、关仝、董源、赵孟頫及明清文人画和八大山人的画,我们以为都对“无”有深刻理解,一种很独特的理解,是非常不一般的理解。“二王”书法,特别是王献之的书法,是那样的不俗,那样的自由自在,怎么可能是心中只装着笔与墨就能写出来的?他的洒脱,他的无羁,他的随意纵情,也不是一张纸能装下的,那是在“无”的无限中展开的。一如老子与天地同在的无限深沉,感叹只在《五千言》中一样。右军也如此。读读《晋书》,还有稍后的《世说新语》,当知右军决非只是一个写毛笔字的人,决非书生一个。他的精神状态,最昂扬时,决非“天马行空”可解。苏轼也是这样。他画竹,没有竹节,他写诗,注目天上宫阙。就这样,他走出俗世,走进无边的无的世界。八大山人的有形笔墨,昭示的也是有形之外的无形世界,是难言的胸中块垒。齐白石的虾,是写虾,还是写虾外的世界?

所以,老子说:“有之以为利,无之以为用。”(《老子》第十一章)书画作品,如只为拿来换米,当别说。但若回归艺术本义,“无”将无限延伸“有”的存在。中国书法的“笔韵”“书韵”,中国绘画的“气韵”,都存在“无”的世界,是“有”与“无”相互联系,而形成的生动状态。这似乎不可确知,但能让人感受到。所以《老子》说:“辐”因“毂”中空即“无”而“有车之用”,“埏埴”因中空即“无”而“有器之用”,房舍是有门窗作中空即“无”而“有室之用”。以此来说,“无”是艺术创作与美的创造中最重要的审美存在,是完善“有”,完美“有”,促使“有”成为一个具有独立价值的审美存在。因为“无”“有”才成为“事物”。

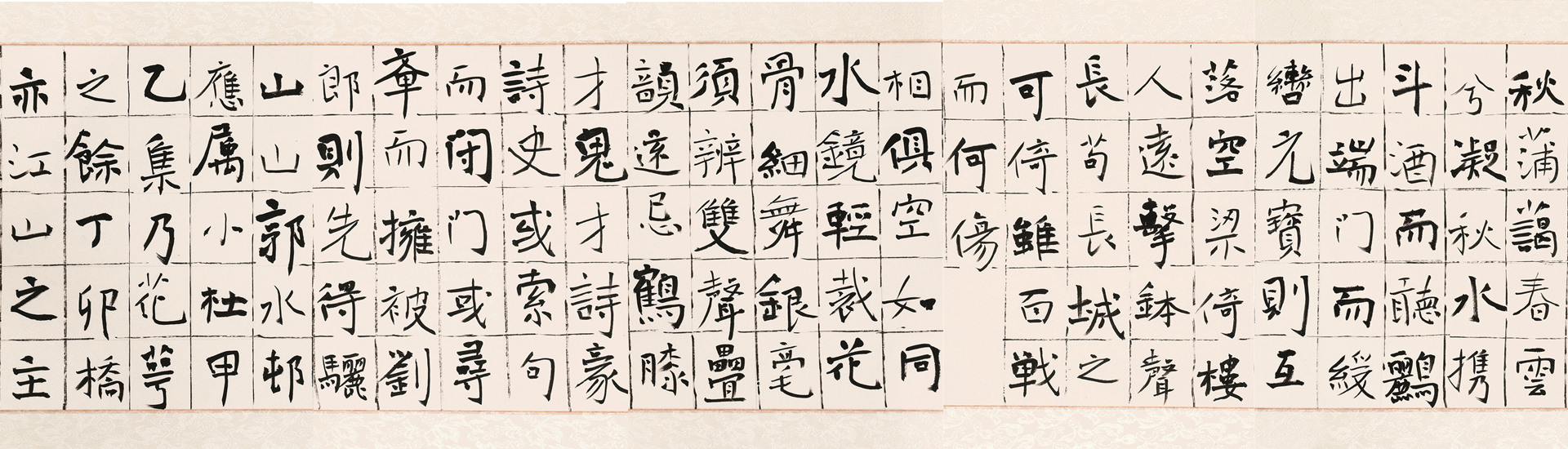

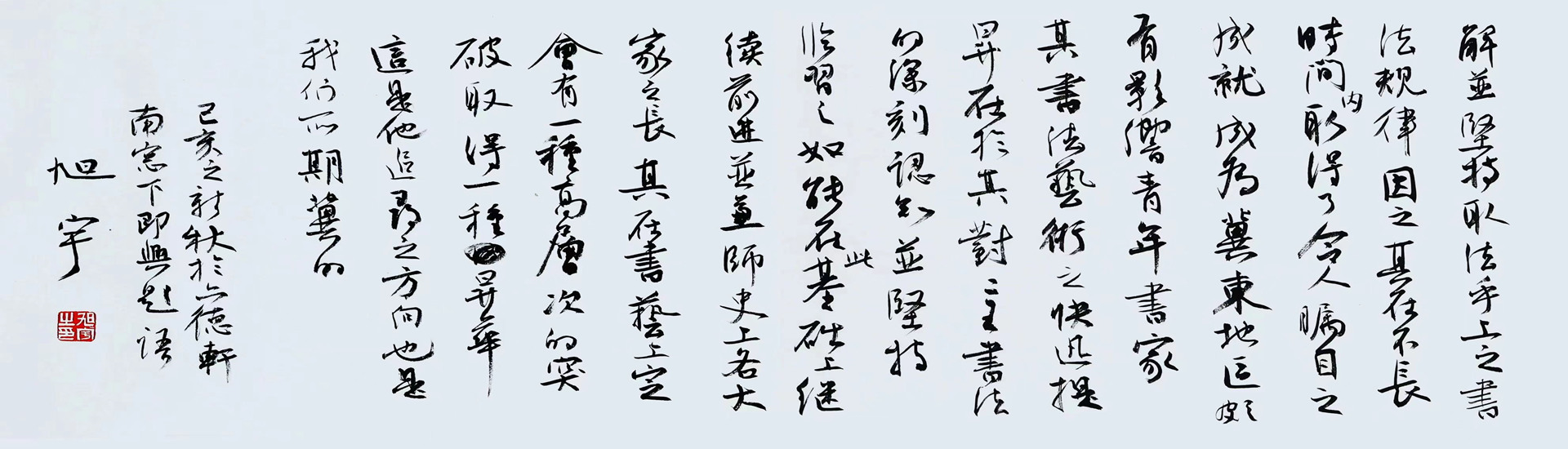

多年前,笔者(旭宇)始作“今楷”,心中想的就是楷书造型,用笔上要在“有”与“无”之间自由作态。楷书的“转身”,就是要多让开一点“无”的空间,以便存在更为自在一点。我们现代人的心,在文化上、审美上,比前人是自在多了,那我们笔下的形式,为何不能自在一点呢?唯以自在,唯以中空,唯以为无,书法形式中才能沉淀更多的时代文化元素、审美元素。所以我们相信历史一定会给楷书形式这样的文化积淀、审美积淀。还有,笔者(旭宇)的行书,近年也连作了几个长卷,《诗书随感》,二次书写,前后相去十年有余,是自撰文辞,以叙感怀;《小窗幽记》,也是二次书写,相隔五六年;还有《寄给历史的手札》,也是自写文稿,感古叹今。长卷如此做法,那也是自己要破一破长卷书法形式的平板写法,向“有”形的笔墨讨要一点“无”的天地,让书法形式多一点诗韵,多一点画的气韵,至少在章法直观的形式美上,更有诗的形式美,画的气韵美。为什么要有无,就是要让人心中更轻松一点,舒服一点。如老子所说,“有之以为利,无之以为用”,怎样化“利”为“用”,这就是自己的创作目标了。

旭宇口述 郗吉堂整理撰文